こんにちは!VOC事務局です。

「ちゃんと伝えたはずなのに、なぜかズレている」「たしかに確認したのに、認識が違っていた」

これは、海外の開発チームと仕事をしていると、誰もが一度は経験する感覚ではないでしょうか。

たとえば、日本側がSlackで送った質問がなかなか返ってこなかったり、週明けに確認したタスクが、思っていた形と違うものに仕上がっていたり。確認しても「これは言われてない」「その認識はなかった」と返ってくると、思わずイライラしてしまうこともあります。

このような“伝わったつもり”と“受け取ったつもり”のズレは、単に「説明が足りなかった」「スキル不足だった」という話では片付きません。背景には、時差・言語・文化という3つの大きな壁があり、私たちが普段あまり意識しない“前提の違い”が横たわっています。

海外のチームと良好な協働体制を築くためには、この見えづらい壁に気づき、丁寧に乗り越えていく必要があります。

この記事では、海外開発チームとの仕事で起きやすいズレの正体を紐解きながら、現場でできる具体的な工夫や考え方を共有していきます。

海外チームとの協働において、最初に直面するのが時差の壁です。特にアジア圏(ベトナム、フィリピン、インドなど)では、日本との時差は1~3時間程度と小さく感じるかもしれませんが、実際の業務においては想像以上に大きな影響を及ぼします。

たとえば、夕方に日本側が確認のメッセージを送ると、相手がそれを読むのは翌日の朝になります。すると、返事が返ってくるのはさらにその数時間後。1つのやりとりに1営業日かかることも珍しくありません。

これにより、以下のような現象が起こりがちです。

このような状態が続くと、プロジェクト全体のスピード感が失われ、両者にとってストレスが溜まる原因になります。

もうひとつありがちなのが、「質問したけど返事がない」「資料を送ったのに何も反応がない」といった“無視されたように見える”状態です。

これも時差によって、ただまだ見ていない・確認できていないだけということが少なくありません。しかし、発信側は「読んでないの?」「無視された?」と感じてしまいがちです。

この認識のズレは、コミュニケーションの信頼関係にヒビを入れてしまうため、予防が必要です。

こうした問題を防ぐためには、単に「早めに投げる」だけでは不十分です。

チーム全体で「時差がある前提でどう情報を回すか」を仕組みとして設計しておくことが重要です。

たとえば:

また、「読んだらリアクションをつける」「確認したらスタンプ」といった、簡易なアクションをルール化するだけでも、誤解やイライラを防ぐ効果があります。

海外チームとの協働でしばしば課題になるのが、言語の壁です。

多くのベトナム人エンジニアは日本語検定N3〜N2レベルのスキルを持ち、日本語での会話やチャットがある程度できる人も増えています。BrSE(ブリッジSE)を通じたコミュニケーションも一般化しており、「言葉が通じないから難しい」という時代ではなくなりました。

しかし実際には、“言葉が通じても、意図が伝わらない”という問題がしばしば起きます。

たとえば、「そこは臨機応変でいいよ」「可能であれば〇〇してください」というような表現は、日本の開発現場ではよく使われます。しかし、これを翻訳するとどうなるでしょうか?

日本語では文脈や空気で補われるあいまいな表現も、翻訳を通すと意味が削ぎ落とされてしまうのです。しかも、それが設計書やタスク指示など“業務の根幹”で起きると、作業結果に大きなズレが生まれてしまいます。

もうひとつの問題は、報連相の粒度です。

これは「文化」でもあり、「言語習慣」でもあります。とくにBrSEが橋渡しをしている場合、エンジニア→BrSE→日本側と伝言ゲーム的に報告が伝わるため、ニュアンスの微妙な違いが生じやすくなります。

BrSEは「日本語ができるだけでなく、ITの知識もある」貴重な人材です。ただし、彼らが全能なわけではありません。

たとえば「デグレ」「機能間連携」「疎通確認」などの日本特有の用語は、BrSE自身がその業務を体験していないと正確に伝えきれないこともあります。

“言語が通じても、文化が違えば通じない”――

これは海外チームと仕事をするなかで、しばしば直面する現実です。

たとえば、こんな経験はないでしょうか?

「ここ、明らかに仕様と違うよね?」

「あ、そうですね。実は途中で気づいていたんですが…」

これは、「言えばよかったのに!」と思うところですが、ベトナム側からすると“余計なことかもと思って黙っていた”という意識であることも少なくありません。

日本では「気づいたら報告する」のが当然とされますが、海外では「自分の担当ではないことには触れない」という文化もあります。

もうひとつよくあるギャップが、「どこまで指示しないと動けないのか」です。

日本人の感覚では、「これって、普通こうするよね?」と思うことも、ベトナム側では「それは指示されていないからやらない」という判断になることがあります。

こうした“あいまいな責任”の扱い方に対する認識が、日本とベトナムでは異なることが多いのです。

日本では、仕事の進め方において「空気を読む」「言わなくても分かるだろう」が強く根付いています。しかし、海外のメンバーにとっては、それはただの説明不足に映ります。

海外チームと協働する際は、「察してくれるだろう」ではなく、「自分から言語化して共有する」姿勢が求められます。

ここまで見てきたように、海外開発チームとの“ズレ”は、時差・言語・文化といった目に見えにくい要素によって引き起こされます。これを完全にゼロにすることは難しいですが、「起きにくくする」「起きてもすぐに気づいて対応できる」仕組みづくりは可能です。

ズレを防ぐ最大のポイントは、会話ベースの共有から“記録ベース”の共有へ移行することです。

こうした「見える化」によって、認識の確認とすり合わせが“仕組み化”されるため、個人の記憶や言葉に頼る必要がなくなります。

日本の現場では、「伝えたから終わり」「言ったんだから分かってるはず」という前提になりがちです。

しかし、海外との協働では「相手がどう受け取ったか」にまで目を向けなければ、すれ違いはなくなりません。

たとえば:

こうした工夫を“面倒”と感じるかもしれませんが、1回のすれ違いが生む損失を考えれば、事前共有の方がはるかに効率的です。

「BrSEが優秀だから大丈夫」「PMが確認してくれるはず」と属人的な期待に頼ると、ボトルネックやトラブルの火種になります。

理想は、「誰がどこでズレに気づいても対応できる」状態を目指すことです。そのために:

ズレのない協働は、“1人の頑張り”ではなく、“チームの習慣”によって実現されます。

いかがでしたか?

海外チームとの協働には、どうしても“ズレ”がつきものです。

ただし、それは「相手が悪い」でも「自分の伝え方が下手」でもなく、前提が異なるからこそ自然に生まれるものでもあります。

そのズレを見ないふりをするのではなく、前提にしたうえで仕組み・ルール・習慣で補うことが、健全な協働の第一歩です。

ときには、すれ違いにイライラしたり、不安になったりすることもあるかもしれません。でも、だからこそ「ちゃんと伝わる」喜びや、「一緒に前に進んでいる」という実感が生まれるのもまた、海外協働の醍醐味です。

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。

こんにちは!VOC事務局です。

オフショア開発を初めて経験する企業担当者にとって、最初にぶつかる壁は「専門用語」かもしれません。聞き慣れないカタカナ語、契約形式の違い、役割の名称──そのどれもが曖昧な理解のままプロジェクトをスタートさせると、誤解やミスに直結します。

たとえば「BrSEが対応します」と言われても、その役割を明確に理解していなければ、「何をどこまで任せていいのか」「自社側でどこまで説明すべきか」が分からず、気付けば想定外の成果物が上がってきた…という事態にもなりかねません。

オフショアでは文化も言葉も異なります。だからこそ「同じ言葉で同じことを指している」という前提をつくることが大事です。この記事では、はじめてのオフショア導入担当者が最低限知っておくべき10の基本用語を、背景や現場のあるあると一緒に解説します。

オフショア開発では、言語が違うのはもちろん、文化も常識も仕事の進め方も異なります。日本ではあうんの呼吸や“空気を読む”コミュニケーションが成り立っていても、ベトナムではそれがまったく通じない、というのはごく自然なことです。

たとえば、日本では「PM」と言えば“全体を取り仕切るプロジェクト責任者”を指すことが多いですが、現地では“連絡係”くらいに解釈されていることもあります。逆に「QC」という言葉は、日本では「納品前のチェック係」くらいの意味でとらえられがちですが、ベトナムでは開発工程全体に関与するテスト設計者という意味で使われています。

つまり、同じ言葉でも前提がまったく違うことがあるのです。

だからこそ、用語の理解は“知識”ではなく、“コミュニケーション基盤”です。ここから、現場で必ず出てくる10のキーワードを1つずつ丁寧に解説していきます。

まずは基本の基本。オフショア開発とは、海外の企業やチームに開発業務を委託することを指します。対象国としては、ベトナム・インド・フィリピンなどが多く選ばれており、その背景にはコスト・人材・スピードといったメリットがあります。

ただし、“安さ”だけで選ぶと危険です。技術力、コミュニケーション、体制など、価格以外の要素こそが成功/失敗を分けます。オフショアは単なる「外注」ではなく、パートナーとの協働であるという前提が重要です。

▼こちらの記事でオフショア開発の意味やメリットを分かりやすく解説しています▼

【簡単解説】オフショア開発とは?意味やメリットを5分で分かりやすくご紹介!

ラボ型とは、月単位でエンジニアの稼働枠を確保し、柔軟にタスクを指示できる契約形態です。大きなメリットは、仕様変更に対応しやすいこと。特にアジャイル開発や長期のシステム保守で有効です。

しかしその一方で、仕様が曖昧なまま走り出してしまい、“なんとなく開発が進むが完成が見えない”状態になることも。成果物管理の意識が薄れると、クオリティもスケジュールも曖昧になります。

ラボ型を成功させるためには、定例ミーティングで進捗を可視化し、目的と優先順位を常に共有する体制づくりが不可欠です。

請負型は、仕様と納期をあらかじめ確定し、それに応じた成果物を納品する契約形態です。メリットは、スコープと価格が明確な点。しかし仕様が決まりきっていない段階でこの形式を採用すると、途中変更が難しくなり、追加コストや納期遅延が発生するリスクもあります。

また、発注側が「請負なら全部やってくれる」と考えてしまうのも失敗のもと。要件定義の粒度が粗すぎると、受け手は仕様を補完できず、想定と異なるものが上がってきます。

請負型では、“完璧な設計書”が最大の成功要因と言っても過言ではありません。

▼こちらの記事で開発契約の種類について詳しく解説しています▼

【外注初心者必見】開発契約の種類と選び方をわかりやすく紹介

BrSEとは、日本側と現地側の橋渡しをするエンジニアのこと。日本語ができて、技術的な理解もあり、さらに文化的なニュアンスまで読み取ってくれる——そんな万能キャラとして期待されがちですが、当然個人差があります。

誤解されやすいのは、「BrSEがいるから全部伝わる」と安心してしまうこと。実際には、発注側が細かく背景を説明しなければ、BrSEも正確に翻訳できません。また、BrSEに頼りすぎると属人化しやすく、本人が抜けた途端にプロジェクトが崩れるというリスクも。

BrSEは頼る存在ではなく、一緒に翻訳・調整していくパートナーとして位置づけるのが理想です。

▼こちらの記事でBrSE(ブリッジSE)の仕事内容について詳しく解説しています▼

オフショア開発のブリッジSE(BrSE)の仕事内容をご紹介

QCは、ソフトウェアの品質を担保する専門職です。バグを見つけるだけでなく、テストケースを設計し、リリース前に抜け漏れがないかを確認する役割も担います。

日本では開発者がテストも兼任するケースが多いですが、ベトナムではQCが独立して機能しているケースが一般的です。QCの成熟度によっては、「開発が終わった=すぐ納品」ではなく、「QCで1週間かかる」という前提を持つ必要があります。

プロジェクトの後半フェーズで納期がタイトになると、QC工程が削られることもありますが、それは品質低下を招く典型パターンです。

PMと聞くと、日本では「全部を統括してくれる責任者」というイメージを持つ方が多いかもしれません。ですが、ベトナム側のPMは“調整役”に近い立場で、要件定義や仕様策定は別のSEやBrSEが担当していることもあります。

この違いに気づかず、「PMに任せておけば安心」と思っていたら、誰も仕様の細部まで見ていなかった…という事態も珍しくありません。契約書やプロジェクト開始時のミーティングでは、PMの担当範囲を明文化することが欠かせません。

エスカレーションとは、トラブルや判断が難しい案件が発生した際、速やかに上位層へ報告・相談することです。日本では「小さな火種のうちに相談する」文化がありますが、ベトナムでは「黙って対処してみる」「問題と気づかない」ケースも少なくありません。

特に若手エンジニアがトラブルを抱えたまま期限を迎え、「進捗が順調です」と報告しながら実は全然動いていなかった、というケースもあります。

このギャップを防ぐためには、「こういうときは必ず報告」「進捗が止まったらすぐ相談」といったルールを明確にし、報告しやすい雰囲気と評価制度を設ける必要があります。

オフショア開発では、要件定義書が命です。日本語で曖昧なまま進めてしまうと、伝わらないどころか誤解されてしまいます。

たとえば「ある程度柔軟に対応できる構成で」とか「違和感がないように」など、感覚的な表現はそのまま翻訳されても意味が通じません。数字・画面遷移・業務フローなど、視覚的に確認できる情報を添えることがとても重要です。

また、現地メンバーとの打ち合わせの中で不明点があれば、確認を受け身にせず、こちらからも定義の粒度を調整していく姿勢が求められます。

初期段階でコストを抑える目的で、BrSEではなく「通訳者」を介してやり取りするケースもあります。もちろん、IT用語に精通した通訳者がいれば成立しますが、たいていはそうではなく、単に言語を訳すだけのケースが多いです。

結果として、技術的な背景や文脈が伝わらず、誤解が生じやすくなります。最悪なのは「通訳が訳してくれたから伝わったはず」と思い込んでしまうこと。双方に齟齬があっても、そのまま進行してしまうのです。

この形式は長期プロジェクトには向いておらず、将来的にはBrSE配置や社内に日本語スピーカーを育成する方向にシフトすべきでしょう。

最後に、言語以上にやっかいなのが文化的なズレです。

- 日本:「確認しました」→内容を把握した

- ベトナム:「確認しました」→読んだけど理解していないかも

- 日本:「納期は間に合わせます」→調整してでもやり切る

- ベトナム:「できます」→できるか分からないけど前向きに言っておく

このように、“同じ言葉”でも背景にある価値観が異なるため、ミスコミュニケーションが起きやすいのです。

「曖昧な表現を避ける」「確認は文書で行う」「Yesでも詳細確認する」など、文化ギャップを埋める工夫をすることで、誤解と衝突を防ぐことができます。

▼こちらの記事でオフショア開発を行う上での5つのリスクについて詳しく解説しています▼

オフショア開発に潜む5つのリスク 失敗しないコツを押さえよう!

用語を正しく理解していても、それがチーム内で共有されていなければ意味がありません。特にオフショア開発では、「現地メンバーはわかっていると思っていた」「別の拠点では違う意味で使われていた」といった齟齬が起きがちです。

そこで有効なのが以下のような取り組みです。

この記事で紹介した10の用語は、すべて現場で頻繁に登場する基本中の基本です。

しかし、その意味や使われ方はチームや国によって微妙に異なり、放置すればプロジェクト全体に影響を及ぼします。

「言葉なんてわかるでしょ」ではなく、

「“このチームで”こう定義して使っている」という共通認識の醸成が、成功の土台になります。

そして、これはベテラン向けの話ではなく、むしろ初めてオフショアを担当する方こそ最初に知っておくべきことです。

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。

こんにちは!VOC事務局です。

近年、ベトナムは日本企業にとってもっとも選ばれるオフショア開発先のひとつとなっています。特に「日本企業向けに最適化された体制を持つ」ベンダーが増え、その対応力は年々高まっています。しかし、なぜベトナムはここまで「日本特化型」へと進化したのでしょうか?

本記事ではその理由を、両国の関係性・企業戦略・人材育成の観点から紐解いていきます。

もともと日本とベトナムには、オフショア開発を進めやすい土壌がありました。まず地理的に近く、時差も2時間程度と少ないです。加えて、ODAや日越経済連携協定(EPA)などを通じて、政府レベルでも人的交流や経済支援が活発でした。

特に注目すべきは「日本語を学ぶ若者の多さ」です。ベトナムには日本語学習者が40万人以上(国際交流基金 2021年発表)おり、そのうち多くがIT企業でBrSE(ブリッジSE)やQC(品質管理)として活躍しています。このような背景から、日系企業との協業を見越した“日本語IT人材”の育成が早くから進められてきました。

さらに、教育制度や職業訓練の面でも日本との接点が広がっています。近年では、ベトナム国内で日本企業と連携した工科大学のITカリキュラムや、日本語教育を取り入れた専門学校も登場しており、人材の質的向上に寄与しています。こうした制度的な下支えが、「日本企業と仕事をすること」をキャリアの選択肢として自然に受け入れる風土を形成しているのです。

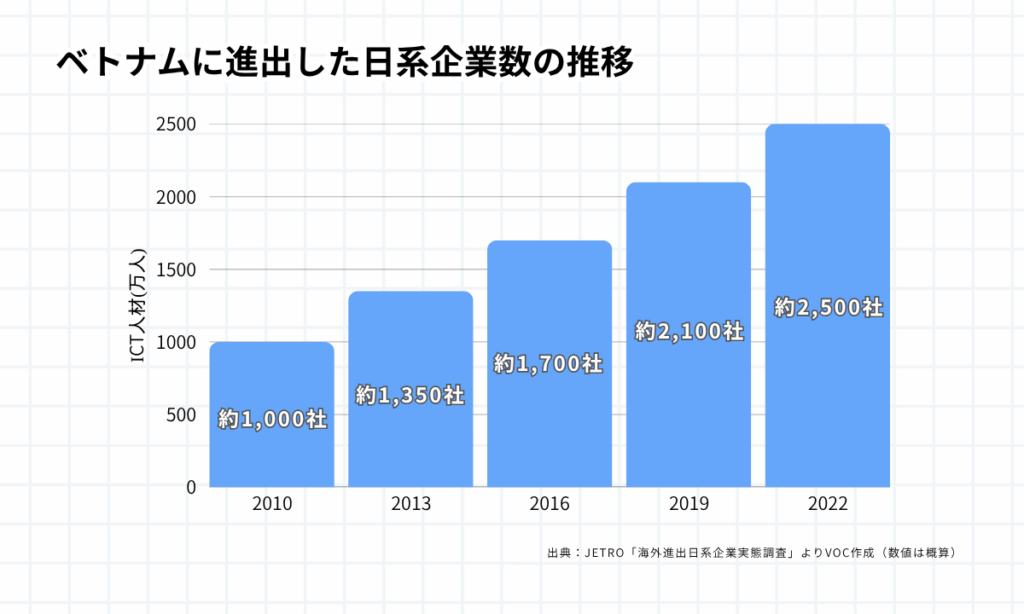

JETROの調査によりますと、ベトナムに進出する日系企業数はこの10年で倍増しており、その多くがIT・製造・サービス業を中心とする中小企業です。中でもオフショア開発を目的とした進出や提携が目立ちます。

この傾向は、単なる価格競争力だけでなく、ベトナム側の受け入れ体制の整備や、日本企業に対する高い適応力が影響していると考えられます。

▼ベトナムIT人材の実力と可能性について以下の記事で詳しく解説しています▼

日本企業が注目するベトナムIT人材の実力と可能性

では、なぜ他国ではなくベトナムが“日本特化型”に進化できたのでしょうか?そこにはベンダー側の「適応力と継続的な工夫」がありました。

たとえば、日本の開発現場では、詳細な設計書やレビュー、緻密な進捗管理が求められます。これに対応するため、ベトナムの企業では日本語での設計書作成やテストエビデンスの標準化が行われるようになりました。さらに、バグ検出から再改修、再レビューといった品質保証のサイクルも、日本企業のフローに合わせて構築されています。

特に特徴的なのが、BrSEやQCの存在です。日本語を理解し、仕様を咀嚼して開発チームに橋渡しできる人材は、もはやベトナムオフショアの標準装備となっています。日本企業が求めるホウレンソウや暗黙の了解、レビュー文化といった慣習も、BrSEが介在することで現地に伝わりやすくなり、品質の維持につながっています。

これに加えて、現地ベンダーの多くが長年にわたり日本企業との協業を通じて、文化・言語・業務プロセスの違いを乗り越える知見を蓄積してきました。その成果が、現在のように「初めてでも安心して任せられる」体制の構築につながっているのです。

実際に日本企業と長年協業してきたベトナムの現地企業の中には、プロジェクトの初期段階から日本人SEが関与し、数件の案件を経てフェードアウトするモデルを取り入れている企業もあります。設計段階ではモックアップや仕様レビューを通じて齟齬を解消し、実装段階では設計書の翻訳や規約・仕様の二重レビューを行う体制を整えています。

また、QCメンバーが日本語のドキュメントを読み解きながらテスト観点を立てる力を持ち、ホウレンソウやエスカレーションのルールを事前に合意するなど、日本式のプロジェクト運営に柔軟に対応しています。

さらに、日本企業とのやり取りを重ねる中で、各社ごとに異なる進行スタイルや納品基準に対応する力も磨かれてきました。マニュアルに記載されていない“空気を読む”といった、日本的な期待値への対応まで含めて、体制に落とし込んでいる企業もあります。

このような特化は、偶然ではなく、ベンダー側による戦略的な取り組みの結果です。多くのベトナム企業が社内で日本語研修を実施したり、BrSEを計画的に育成したりしてきました。ラボ型開発による長期的な協業の中で、失敗事例をナレッジ化し、日本式のドキュメントテンプレートを導入するといった工夫を積み重ねています。

結果として、現在ではベンダー側のエンジニアが日本市場を理解し、設計段階から提案に関与する場面も増えています。

このようにして培われた「信頼の積み重ね」が、ベトナムと日本の間で独自のオフショア文化を築いてきたのです。その関係性は、単なる発注・受注の関係を超えた“協業”のステージに入りつつあります。

かつては「日本企業が教える/ベトナム企業が学ぶ」という構図が一般的でした。しかし現在では、BrSEやPMが要件定義や設計から積極的に関与し、日本側をリードする場面も珍しくありません。

この変化は、ベンダー側だけでなく、日本企業側にも意識改革を求めています。たとえば、設計や運用の委譲範囲を対話の中で柔軟に調整したり、コストよりも品質と信頼を重視した選定を行ったりする姿勢が求められます。育成の対象ではなく、協働するパートナーとしてベトナムチームと向き合うことが、今後の成功の鍵となるでしょう。

実際に、VOC会員企業の中には「以前よりもベトナム側からの提案が増え、やり取りがスムーズになった」という声もあります。日本企業が“コントロールする側”から“共に創る側”へとスタンスを変えることで、より高度で柔軟な開発体制が実現されているのです。

日本市場向けの文化や工程、価値観にベトナム側が合わせてきた結果、「日本特化型オフショア」というポジションが築かれました。そしてその特化は、技術対応だけでなく、育成や仕組み、マインドセットを含めた進化と呼べるものです。

その一方で、今後は人材の流動性や賃金上昇といった新たな課題にも直面することが予想されます。ベトナムオフショアがこの先も日本企業にとって最適な選択肢であり続けるためには、技術力だけでなく、パートナーシップの柔軟性や信頼関係の深化がますます重要になるでしょう。

これからオフショアを検討する企業にとって、進化したベトナムは有力な選択肢のひとつとなるはずです。

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。

こんにちは!VOC事務局です。

国内のIT人材不足が深刻化する中で、オフショア開発は「開発スピードを上げたい」「人材コストを抑えたい」という企業にとって重要な選択肢になっています。

その中でも近年、日本企業から圧倒的な支持を集めているのがベトナムです。

かつてオフショア先といえば、中国の豊富な人材やインドの高度な技術力が主流でした。しかし現在、日本企業の視線はベトナムに移りつつあります。理由は単なるコストの安さではありません。国家レベルでIT産業を支援し、日本市場を強く意識した人材育成が進んでいるからです。

この記事では、ベトナム政府が進めるIT支援策の概要と、それが日本企業にどのようなメリットをもたらすのかを解説します。

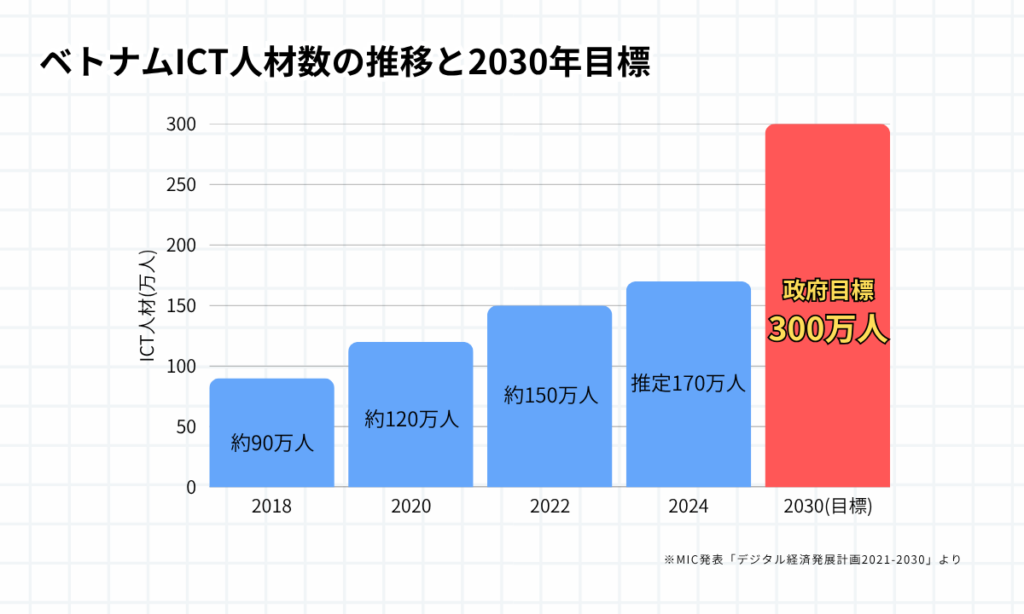

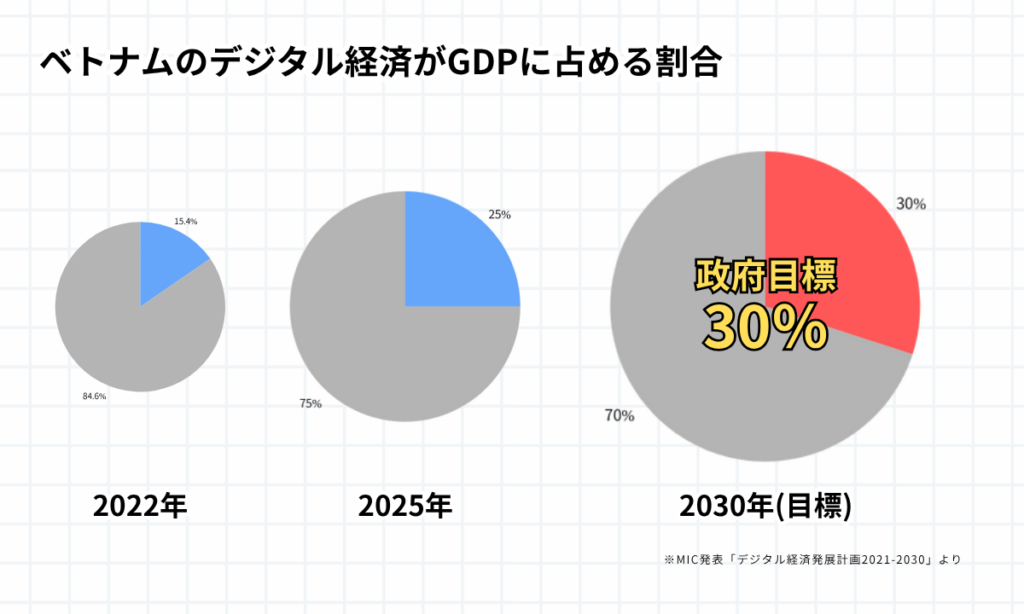

ベトナム政府は、デジタル経済を国家成長の柱と位置づけています。情報通信省(MIC)が発表した「デジタル経済発展計画2021-2030」では、2030年までにデジタル経済がGDPの30%を占めることを目標に掲げ、特にソフトウェア産業とICT人材の育成を最優先課題としています。

国家IT戦略の主なポイントは以下の通りです。

このように、ベトナムの国家IT戦略は単なる「人材の量」を増やすだけではなく、質の向上と日本市場を意識した体制整備が特徴です。

▼オフショア開発のよくある失敗例について以下の記事で詳しく解説しています▼

オフショア開発に潜む5つのリスク|失敗しないコツを押さえよう!

こうした国家戦略は、日本企業にとって次の3つの大きなメリットをもたらします。

① 安定したIT人材供給

ICT人材の総数は、2018年の約88万人から2024年には約150万人まで増加しました。そのうちソフトウェアエンジニアは約53万人に達し、毎年5万人以上のIT関連新卒者が市場に輩出されています。特に20代を中心とした若年層が多く、モダンな技術を吸収するスピードが速いのが特徴です。

② 品質管理・技術力向上の推進

政府支援を受けた開発企業では、ISO/IECやCMMIなど国際標準の品質管理を導入する事例が増えています。AI、クラウド(AWS・Azure)、データサイエンスといった先端分野の研修プログラムも拡充されており、単なる下請けから上流工程への関与が可能な人材が増えています。

③ 日系企業誘致の積極支援

ベトナム政府は日系企業を重要なパートナーと位置づけ、税制優遇やJETROとの連携プログラムを実施しています。これにより、日本語対応が可能なブリッジSEの育成や、日系企業に特化した運用体制を持つ企業が急増しています。

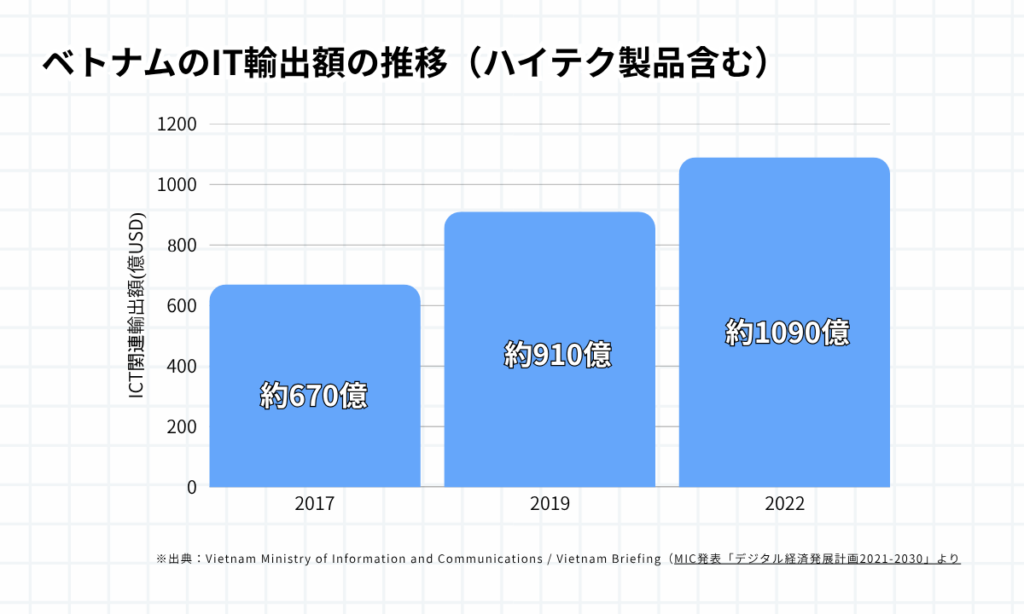

ベトナムのICT市場の成長はデータにも明確に表れています。

たとえば、ICT製品やハイテク機器の輸出額は2022年に1,090億ドルに達し、国家輸出全体の約35%を占めるまでに成長しました。サムスンやインテルといったグローバル企業の投資もその後押しとなっています。

また、ベトナム政府は「デジタル経済」をGDPの中核に位置づけ、2022年の15.4%から2030年には30%を目指す国家戦略を打ち出しています。

これらの数字は、単なる一時的なブームではなく、国家主導でIT産業が成長し続けていることを示しています。

いかがでしたか?

ベトナムが日本企業から支持される理由は、コストの安さだけではありません。国家戦略としてIT産業を育成し、日本市場に特化した人材供給体制を築いている点が最大の強みです。

若く優秀なエンジニアが安定的に供給され、品質管理も国際標準化が進んでいる現在、ベトナムは長期的に信頼できるオフショアパートナーとしてますます存在感を高めています。

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。

こんにちは!VOC事務局です。

エンジニア不足が深刻化する中、自社開発だけではスピードやリソースを確保できず、外注を選択肢に入れる企業が増えています。

とくにDXや新規サービス開発など、迅速な立ち上げが求められる案件では、外部の力を借りることが現実的な解決策となりつつあります。

しかし「外注すれば解決する」と安易に考えるのは危険です。

実際、外注先とのコミュニケーション不足や品質トラブル、納期遅延など、外注が原因となるトラブルは少なくありません。

そしてその多くは、外注先を選ぶ段階での見極め不足が原因です。

つまり、外注の成否を決める最大のポイントは「どのパートナーを選ぶか」にあります。

これから初めて開発業務を外注しようと考えている企業にとって、「信頼できるパートナーをどう見つけるか」は最初にして最大の課題です。

本記事では、よくある失敗例から、初心者でも安心して進められるパートナー選びのポイント、さらに信頼できる外注先を見つけるための方法までを解説します。

外注がうまくいかない理由はさまざまですが、よく見られる失敗には共通するパターンがあります。代表的なのは次の3つです。

1つ目は、コミュニケーションの行き違いです。仕様書を渡しただけで「理解しているはず」と思い込み、結果として意図と異なる成果物ができあがるケースは少なくありません。日本語が通じる国内ベンダーであっても、担当者がビジネス背景や目的まで正しく理解していなければ、期待する品質には届きません。

2つ目は、目的に合わない外注先を選んでしまうことです。たとえば、要件定義から提案までできる体制が必要なのに、実装中心の安価な外注先を選んでしまうと、途中で手戻りが増え、結果的にコストも納期も膨らむことになります。初めての外注では「安さ」で決めがちですが、長期的に見ると最もリスクの高い選び方です。

そして3つ目は、プロジェクト管理能力の不一致です。特に中長期の保守運用を伴う案件では、納品後のサポート体制や問題発生時の対応力が重要です。「成果物を納めれば終わり」という考えの外注先に依頼すると、トラブル時に対応が後手に回り、最終的に社内で尻拭いをする羽目になることもあります。

これらの失敗は、事前に外注先を適切に見極めることで防ぐことができます。では、初心者でも安心して任せられる外注先をどう見つければよいのでしょうか。

▼オフショア開発のよくある失敗例について以下の記事で詳しく解説しています▼

オフショア開発に潜む5つのリスク|失敗しないコツを押さえよう!

初めて外注を検討する企業にとって重要なのは、「技術力が高いか」だけではなく、自社の目的に合った外注先かどうかを見極めることです。ここでは、初心者でも押さえておきたいポイントを紹介します。

まず確認すべきは、過去の実績が自社の業種や開発規模に近いかです。たとえば、製造業向けの業務システムを得意とする企業にECサイト構築を依頼しても、スムーズな提案は期待できません。自社と似た案件の経験があるかどうかは、提案力やトラブル時の対応力に直結します。

次に重要なのが、担当者のコミュニケーション力と提案力です。仕様通りに作るだけのベンダーではなく、要件を理解した上で「それならこの方法の方が良いのでは?」と提案できる外注先は、初心者にとって特に頼りになります。打ち合わせ時に「こちらの要望を正確に言い換えて確認してくれるか」「質問が的確か」をチェックするだけでも、その外注先の理解度は見えてきます。

最後に、トラブル時の対応力と長期的な運用体制を確認しましょう。単発の開発だけでなく、リリース後の改善や運用まで視野に入れるなら、保守実績やサポート体制が整っている会社を選ぶべきです。「どんな体制で運用しているのか」「過去にトラブルがあったとき、どう対応したのか」を具体的に聞くと、信頼できるかどうかの判断材料になります。

こうした見極めポイントを自社だけで判断するのは簡単ではありません。特に初めて外注する企業にとっては、「どこまでを基準にすれば良いか」が分かりにくいものです。提案内容や実績は一見魅力的でも、実際にはプロジェクト管理が弱かったり、日本語コミュニケーションが不得意だったりする会社もあります。

このような場合、第三者機関による審査や推薦を活用する方法があります。業界団体や専門のマッチング支援サービスが行う審査は、技術力だけでなく、日本語対応力や過去の納品実績、継続率といった複数の観点から外注先を評価しています。自社で一から情報を収集するよりも、一定の品質が保証された候補を紹介してもらえるため、失敗リスクを大幅に減らせます。

いかがでしたか?

外注開発を成功させる鍵は、仕様書の書き方や管理手法以上に、「信頼できるパートナーを選ぶこと」にあります。初めての外注であればなおさら、実績や提案力、長期的な対応力を重視し、必要に応じて第三者の支援も活用すべきです。

もし「自分たちだけで探すのは不安」「信頼できる外注先を紹介してほしい」と感じるなら、VOCの会員登録を活用するのも一つの方法です。厳しい審査を通過したベトナム現地企業の中から、自社に合うパートナーを見つけるサポートを受けられます。

まずは情報収集から始め、失敗しない第一歩を踏み出しましょう。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました!

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。

こんにちは!VOC事務局です。

このたび「ベトナムオフショア開発協会(VOC)」では、YouTubeチャンネル【VOCチャンネル】を開設しました!

実際にオフショア開発の現場に携わる皆さんの「あるある」や「悩み」を、少しでもリアルに・実践的に届けたいという思いからスタートしたこの取り組み。

その記念すべき第1本目の動画を、ついに公開しました!

初回のテーマは、

「そのやり方、危ないかも…?失敗から学ぶオフショア開発の落とし穴」です。

オフショア開発のリアルを知る上で、まず必見の1本となっています。

▼本編動画はこちらをチェック!▼

🎥そのやり方、危ないかも…?失敗から学ぶオフショア開発の落とし穴

本動画では、VOC代表の柴田が実体験をもとに「失敗あるある」3つを紹介しながら、

なぜ失敗が起きるのか?どうすれば防げるのか? を具体例とともに解説しています。

日本語の曖昧さやWeb会議の限界、文化的な“聞き方”の違いから、指示がうまく伝わらないケース。

「なぜベトナムではメモを取らないのか?」というエピソードも登場します。

「キャンセルボタンを作って」と伝えたら、購入ボタンと同じ色・同じ場所に配置された…?

ITリテラシーやUXの常識が異なる中で、「意図」をどう共有するかが鍵になります。

計画なき日々進行や、報告がないままズレが広がるプロジェクト。

「知らせがないのは良い知らせ」ではない。心理的安全性と信頼関係の重要性が語られます。

今回の動画で何度も出てきたキーワードは「心理的安全性」と「ゴールの共有」。

ベトナム側を“外注先”ではなく“チームの一員”として接すること、

そして文化の違いを乗り越えるために、まず自分たちが歩み寄ることの大切さが、随所に語られます。

ちょっとしたベトナム語を交えてみたり、文化や習慣に興味を持つだけでも、相手との距離はぐっと近づきます。

このチャンネルでは今後も、

などを、動画ならではの“空気感”とともに発信していきます。

まずは、記念すべき第一弾の動画からぜひご覧ください!

▶︎ VOCチャンネル #01

そのやり方、危ないかも…?失敗から学ぶオフショア開発の落とし穴

オフショア開発の失敗には、「技術」ではなく「人と人のすれ違い」が原因のものが多く存在します。

そのすれ違いに気づくには、まずは知ることから。

VOCチャンネルは、そんな“リアルな気づき”を届ける場として、これから発信していきます。

あなたのプロジェクトがうまくいくためのヒントを、きっと見つけていただけるはずです。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました!

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。

2025年8月開催「ベトナムオフショア視察ツアー」は、お申し込み受付を終了いたしました。

多数のお問い合わせ、誠にありがとうございました。

今後の開催情報につきましては、決まり次第ご案内いたします。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

VOC事務局

==========================================

■本ツアーのお申し込み受付は終了いたしました

【ベトナム現地だからこそ広がる視野】 “見て・聞いて・話す”実体験からこそ見える オフショアのリアル

「自社に合うオフショア開発パートナーって、どうやって選ぶの?」

「実際のオフショア開発はどのように進むのか自分の目で確かめたい」

「成功している企業はどうやってオフショアを始めたのか知りたい」

そんなお声に、“オフショア開発の最前線の実像を多角的に捉える”視察ツアーをご用意しました。

オフショアパートナー企業選定・導入判断・将来設計に活かせる「肌感」を、実際に触れて確かめられる機会です!

本ツアーでは、ホーチミン・ハノイのオフショア開発会社を4社訪問。

オフショア開発取組中の企業担当者との本音ディスカッション、政府系ベトナム進出支援機関による最新情報、現地有識者によるパネルディスカッションなど、さまざまな角度から「自社に合う体制とは何か」を考えるヒントが得られます。

ホーチミンとハノイを跨いで、業種・スタイル・人材層の違いを比較できるのは、現地視察ならでは。さらに、ユーザー企業との本音の対話や、日本政府系機関JETROでのブリーフィング、現地企業代表×有識者によるパネルディスカッションなど、多角的な視点からベトナムオフショアの「いま」と「リアルな運用のコツ」に触れていただけます

今回訪問する4社は、ベトナムオフショア開発の現場においての「強みのタイプ」が異なる企業です。

オフショア開発のパートナー選びにおいては、「どこも似たように見える」ことが大きな障壁です。本ツアーでは、各社の得意領域・組織体制・プロジェクト文化の違いを実際に体感いただき、“自社に合う”オフショア開発体制とは何かを見極める比較材料をご提供します。

【訪問予定4社】

1社目 「安定性・堅実性重視の体制を構築したい」方向け

CUBE SYSTEM VIETNAM

日系大手金融機関や流通産業の開発を担い、VB、Java、フロント開発も得意としており、開発だけではなく運用保守フェーズも得意としています。

日本本社との連携体制が確立しており、大規模・長期プロジェクトに必要な品質管理と工程統制の実例を確認できます。

2社目 「柔軟なラボ型 × 進行支援」で安心なスタートを切りたい方向け

IDS Vietnam Co., Ltd

柔軟なラボ型開発をベースに、日本企業のプロジェクト進行にフィットする「進行支援付き」スタイルが特長。 開発現場では、日本人の専任コーディネーターが現地チームと並走し、オフショア開発で生じる課題やリスクを早期に把握し調整。実行性の高いオフショア開発進行支援実績の確認ができます。

3社目 「業務システム主体の開発・保守運用フェーズの巻き取り」に課題を持つ方向け

NAL VIETNAM

物流・教育分野に特化した業務アプリ開発を中心に、UI/UX改善や業務設計支援を実施。日本語対応の教育機関も併設し、開発スキルだけでなく業務理解力の高い人材を育成しています。現場業務と密接に連動した「業務ドリブンな開発体制」を、事例と共にご紹介します。

4社目 「内製チームとの協業・補完関係構築」に関心がある方向け

SanAn Connect

保育・教育・人事領域などベトナム国内でのPoC・MVP開発に多数の実績あり。小回りのきくチーム体制とスピード感のある対応で、初動フェーズの立ち上げにも強みを発揮します。新規事業立ち上げや社内開発との役割分担支援も得意とし「最小・最速での始動」のメリットを実感できます。

ハノイでは、オフショア経験が豊富な現地企業代表や有識者によるクロストークを開催。

「最新の動向」「人材教育」「開発現場の課題」などを現場視点で語ります。

ベトナム進出支援を担う現地専門機関から、IT産業の成長動向、人材事情、外資規制・法制度についての最新ブリーフィングをご提供。

現地の政策や実務事情を、制度・マクロの視点で知る貴重な機会です

| 項目 | 内容 |

| 現地移動 | VOCが専用車を手配。都市間含む全行程をサポートします! |

| 宿泊・航空券 | 推奨ホテル・推奨フライトを案内。各自手配ですが、VOCでのサポートも可能です! |

| 言語・文化サポート | 日本語対応スタッフが同行。現地は全て日本語でOKです! |

| 交流 | 会食はVOCにて手配。充実の現地企業との交流・ネットワーキングをお約束。 |

| 日程 | 内容 |

| 8/20(水) | 日本→ホーチミン市移動 |

| 8/21(木) | JETRO訪問/開発企業視察2社/ユーザ企業と対話/BrSEと会話 |

| 8/22(金) | ハノイ移動/企業視察2社/パネルディスカッション |

| 8/23(土) | フリータイム/市内観光(任意)/帰国 |

■ 必ず必要なもの

■ あると便利なもの

社内説明にお使いいただける視察参加理由テンプレートや、視察後の出張報告の構成例もご用意可能です。

「社内決裁の説得に使いたい」「上司向けに整理したい」という方は、お気軽にお申し付けください。

Q. オフショア未経験でも参加できますか?

A. むしろこれから導入を検討する企業の方にこそ、おすすめです。導入のきっかけ・比較検討の判断軸が得られます。

Q. オフショア導入を急いでいるわけではないのですが、参加する意味はありますか?

A. はい、導入のタイミングに関わらず、現地を見ることで「今後導入するならどう進めればよいか」のイメージがつかめます。中長期での検討にも十分役立つ内容です。

Q. 開発企業との打ち合わせは、技術的な話が分からなくても大丈夫ですか?

A. はい、問題ありません。技術よりも「どんな人たちが」「どんな体制で」開発をしているかを見ることが視察の目的です。実際に参加される多くの方が、営業や企画・管理部門の方です。

Q. 英語もベトナム語も苦手ですが、大丈夫でしょうか?

A. 問題ありません。日本語対応スタッフが同行し、視察先企業も日本語でのコミュニケーションに慣れた企業が中心です。

Q. ベトナムの治安や衛生面が少し不安です…

A. ご安心ください。訪問する都市(ホーチミン・ハノイ)は多くの日本企業が進出しており、ビジネス渡航に適した環境が整っています。交通や食事の安全面についても、事前にご案内いたします。

Q. 複数人で参加することは可能ですか?

A. はい、同じ会社から複数名での参加も歓迎です。役割の違うメンバーで参加いただくことで、視察後の社内共有もスムーズになります。

実際に見たことが、判断の決め手になる。

会議室では得られない“納得感”が、現地にはあります。

「まずは見に行ってみる」ことが、最善の第一歩になるはずです。

VOCが、皆さまの現地体験をしっかりサポートいたします!

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。

こんにちは!VOC事務局です。

オフショア開発を検討する際、多くの企業が気になるのが「ベトナムのエンジニアって本当に信頼できるの?」という点です。

「技術力や経験値は日本と比べてどうなのか?」

「言語や文化の違いで、コミュニケーションに支障は出ないのか?」

「現地エンジニアと長期的に良好な関係を築けるのか?」

——こうした疑問は、実際に導入を検討している企業担当者からも多く寄せられています。

本記事では、ベトナムIT人材の実力や特徴、日本企業との相性について、よくある質問(FAQ)形式で分かりやすくまとめました。初めてオフショアを検討する方はもちろん、すでに他国との比較を進めている方にもお役立ていただける内容です。

▼ベトナムIT人材の実力と可能性について以下の記事で詳しく解説しています▼

日本企業が注目するベトナムIT人材の実力と可能性

ベトナムでは、IT系の大学や専門学校が年々増加しており、2023年には年間約6万人のITエンジニアが卒業したとされています。国家レベルでIT教育への投資が進んでおり、英語や日本語を含む語学教育と並行して、最新の技術を実践的に学べるカリキュラムが整備されています。グローバルIT人材を育てることが国策とされていることもあり、民間の教育機関による短期集中型プログラムや、企業内トレーニングも活発です。

現在のベトナムIT人材は、フロントエンド(React、Vue.jsなど)、バックエンド(Node.js、Java、Python)、クラウド(AWS、Azure)といった最新の開発分野にも精通しています。とくに若手層が多く、新しい技術へのキャッチアップが早い傾向があり、アジャイル開発やスクラムのような手法にも柔軟に対応できます。また、テスト自動化やCI/CDツールの活用にも積極的で、近年では生成AIやデータサイエンス領域のスキルを磨く人材も増加しています。

ベトナムでは日本語学習が非常に盛んで、2023年時点で約10万人の日本語学習者がいるとされています。オフショア開発の分野では、N1〜N3レベルの日本語能力を持つブリッジSE(BrSE)が多数育成されており、日本語での仕様確認やQA対応が可能な体制が多く構築されています。日本語に加えて、日本のビジネス習慣やコミュニケーションの前提を学ぶ教育機関も存在し、実務上の支障を感じさせないエンジニアも少なくありません。

確かに国によって文化や働き方の違いはありますが、ベトナムは日本とのビジネス習慣の親和性が高い国の一つです。勤勉で報連相を大切にする国民性があり、チームで協力して仕事を進める姿勢も評価されています。納期や品質に対する意識も高く、きちんとした体制で運用すれば、信頼性のあるパートナーとして機能します。実際に、日本企業との長年の取引経験を持つオフショア企業では、日本式のプロジェクト管理やレビュー文化が根付いているところもあります。

ベトナムのIT人材は平均年齢が若く、エネルギッシュかつ意欲的なエンジニアが多いことが特徴です。一方で、「若手=未熟」という懸念もありますが、実際には教育制度や企業内トレーニングにより品質面の担保が図られています。たとえば、OJT体制が整ったオフショア企業や、ISO認証取得済みのプロジェクトマネジメント体制を持つ企業では、レビューや品質保証の仕組みが標準化されており、品質に対する信頼性は高まっています。

オフショア開発を成功させるためには、単に“人を確保する”だけでなく、「どのように関係性を築くか」が大切です。ベトナム人材の強みを活かすためには、最初の要件整理の段階で丁寧にすり合わせを行い、進行中も定期的にレビューを挟む体制が重要です。また、BrSEを通じた日本語でのやり取り、相互理解を深める定例会の実施など、コミュニケーション面での工夫も成果に直結します。さらに、文化を尊重し、信頼関係を築いていく姿勢が、長期的な協業の成功を左右します。

ベトナムのIT人材は、単なるコストパフォーマンスだけでなく、質と対応力においても大きな強みがあります。外注先を検討する際には、人材の“リアルな実力”を知ることが、成功の第一歩になります。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました!

▼ベトナムIT人材の実力と可能性について以下の記事で詳しく解説しています▼

日本企業が注目するベトナムIT人材の実力と可能性

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。

こんにちは!VOC事務局です。

国内でエンジニア採用が困難になる中、日本企業の技術パートナーとしてベトナムIT人材への注目度は高まっています。ただし、「価格が安い」という理由だけでは評価しきれない、技術力と日本との相性が重視される時代です。

本記事では、ベトナム人材の市場背景から教育体制、スキル傾向、そしてオフショア成功のポイントまでを整理します。

▼ベトナムIT人材に関して、よくある疑問をまとめたFAQ記事も併せてご覧ください▼

【FAQ解説】ベトナム人エンジニアの実力と、日本企業との相性

2024年時点で、ベトナムにはIT関連領域に従事する人材が約56万人在籍しており、毎年55,000〜60,000人ものIT系卒業生が大学や専門学校から輩出されています。この活況は、政府によるデジタル経済・IT人材育成政策の後押しを受けたもので、理工系人材の供給が年々増加していることが見て取れます 。また、エンジニアの平均年齢は20代後半と若く、高い技術習得力と柔軟性が最大の強みです 。

▼ベトナムのIT教育についてさらに詳しく知りたい方はコチラ!▼

【データで見る】ベトナムのIT教育はどこまで進んでいる?大学・専門学校の実力とは

ベトナムのIT人材は特に以下の技術領域で世界的需要に応えています

このように、ベトナムは開発リソースとして量・質ともに成熟度が高まっていると言えます。

▼ベトナムのIT人材についてさらに詳しく知りたい方はコチラ!▼

【図解】ベトナムIT人材の市場規模と技術トレンドをわかりやすく解説

TopDevの調査によると、日本語能力試験N3以上を取得しているプログラマーは全体の約20%に達しています。また、BrSE(ブリッジSE)という日本語・技術両面を担う人材の育成も進んでおり、日本企業との協業にスムーズに対応できる体制が整備されています。

多くの開発拠点では、BrSEや「Communicator(通訳兼調整役)」を通じ、日本語による報連相や丁寧なコミュニケーションが実践されており、文化ギャップによるトラブルが最小限に抑えられています

ベトナムの理工系教育では、クラウドやDevOps、AIといった最新技術が学生カリキュラムにも含まれています 。結果として、若手技術者でも最新分野に強く、プロフェッショナルとして即戦力となる人材が増加しています。

多くのBrSEは、コミュニケーションだけでなく全体設計・品質管理・リスク調整まで担います。また、「空気を読む」スキルや相手に理解・安心を与える能力も備え、日本企業からの信頼を得やすい存在となっています。

まずはスモールスタート:MVPやPoC単位で小さく始め、相性と実績を確認しながらプロジェクトを拡張していく手法が効果的です。

一体感が得られる体制設計:BrSEや日本語通訳を含むチーム構成、定例MTG、レビュー体制を早期に整えることで日本企業との連携が強固になります。

長期的視野での信頼構築:教育や業務フロー改善に参加し、一過性でなく継続的な関係性を築くことがオフショア成功への鍵です。

いかがでしたか?

デジタル時代における競争力確保には、ベトナムIT人材の実力と可能性を信頼する関係構築型のオフショア活用が最適解となりつつあります。単なる外注ではなく、技術面・文化面の相性を活かし、継続的に協業できる体制を整えることで、ベトナムは日本企業の強力なパートナーとなります。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました!

▼ベトナムIT人材に関して、よくある疑問をまとめたFAQ記事も併せてご覧ください▼

【FAQ解説】ベトナム人エンジニアの実力と、日本企業との相性

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。

こんにちは!VOC事務局です。

「人手が足りないけれど、エンジニア採用は難しい」「開発案件を外注したいが、国内のベンダーは高すぎる」。そんな中、選択肢として浮上してくるのが「オフショア開発」です。けれども、初めて検討する立場に立つと、「どう進めればいいのか分からない」「文化や品質が不安」という声も少なくありません。

この記事では、オフショア開発の基本的な仕組みを押さえたうえで、どのようなステップで進めるべきかを、初めての導入を検討している方向けに丁寧に解説します。

▼オフショア開発の進め方に関して、よくある疑問をまとめたFAQ記事も併せてご覧ください▼

【FAQ解説】はじめてでも安心!オフショア開発の進め方

オフショア開発とは、システムやアプリの開発業務を海外の企業やチームに委託することを指します。主にベトナム、インド、フィリピンといった国が開発拠点として活用されています。

国内外注と比べてコストを抑えやすく、また現地の豊富なIT人材にアクセスできるのが大きな特徴です。ただし、単に「安くて早い」というだけではありません。日本との時差や文化の違い、言語の壁など、実際にプロジェクトを動かすうえでは独自のポイントが多く存在します。だからこそ、オフショア開発は“進め方”がとても重要になるのです。

▼オフショア開発の詳しい解説とリスクについては以下の記事で紹介しています▼

<オフショア開発とは?意味やメリットを5分で分かりやすくご紹介!>

<オフショア開発に潜む5つのリスク ~失敗しないコツを押さえよう~>

初めてのオフショア開発で重要なのは、「いきなり任せない」ことと「まずは社内を整える」ことです。国内の外注と違い、文化・習慣・時間帯が異なる相手と開発を進めることになるため、事前の整理が成否を分けます。

最初に取り組むべきは、自社のプロジェクトの目的や要件をできる限り明確にすることです。なぜ外注したいのか、どこまでを任せたいのか、どのくらいの予算と期間で実現したいのか。これらの情報が曖昧なままだと、コミュニケーションにズレが生じ、失敗のリスクが高まります。

また、社内側でプロジェクトをリードする体制を整えることも忘れてはなりません。相手任せにするのではなく、進行状況のチェックや仕様の確認などを適切に行う担当者を置くことで、安定したやりとりが可能になります。

オフショア開発のパートナー選定は、プロジェクト成功の8割を左右するといっても過言ではありません。単に「金額が安いから」という理由で決めるのではなく、次のような観点で選ぶことが重要です。

まず、自社の開発内容や体制に合ったスタイルを持つ企業であるか。たとえば、数名の小規模体制で素早く対応してくれるチームが必要なのか、それとも長期運用を前提にした品質管理体制が重視されるのかによって、最適な企業は変わってきます。

また、日本語での対応力も要確認ポイントです。最近では日本語が話せるBrSE(ブリッジSE)を抱える企業も増えていますが、技術力と同じくらい、「意思の疎通がどれだけスムーズにできるか」が日々の運用では重要になります。

信頼できる委託先を見つけるには、実績や紹介事例を確認したり、現地視察を通じて直接対話するのも有効です。迷ったときは、業界団体やマッチング支援サービスに相談してみるのも一つの方法です。

VOCでは、定期的にベトナムオフショア視察ツアーを開催中です

以下のページから開催中のイベントをチェックしてみてくださいね!

パートナーが決まったら、いよいよ契約とプロジェクトの始動です。契約形態には大きく分けて「請負型(ウォーターフォール型)」と「ラボ型(専属チーム型)」があります。

初めての場合は、成果物の範囲が明確であれば請負型が安心ですが、仕様変更が多そうな案件や長期的な取り組みを想定している場合は、柔軟に対応できるラボ型の方が相性が良いケースもあります。

キックオフミーティングでは、開発メンバーの顔合わせやツールの確認、コミュニケーションルール(チャット・定例ミーティングなど)を明確にします。ここで齟齬があると、開発中に誤解や遅延を招くリスクが高まるため、丁寧な準備が欠かせません。

▼開発契約の種類については以下の記事で詳しく紹介しています▼

【外注初心者必見】開発契約の種類と選び方をわかりやすく紹介

オフショア開発で最も不安が多いのが、「言ったことがちゃんと伝わるか」「品質は担保できるか」という点です。

ここで大事なのは、手戻りを防ぐための“すり合わせ”を初期にきちんと行うことです。日本では阿吽の呼吸で済んでいた指示も、オフショアではドキュメント化や明示的な確認が必須になります。

また、毎週の定例ミーティングや、進捗を可視化するツール(Redmine、Backlog、Jiraなど)の活用も、コミュニケーションの齟齬を防ぐ手段として有効です。レビューやテスト工程についても、あらかじめすり合わせておくことで、品質のブレを最小限に抑えることができます。

いかがでしたか?

初めてのオフショア開発では、「いきなり全てを任せる」のではなく、「まずは小さく始める」ことを強くおすすめします。たとえば、MVP開発や特定のモジュールだけを委託して、相性や品質、やりとりの感触を確認する。そうした“お試し期間”を設けることで、より安心してステップアップしていけるようになります。

慣れてくれば、スコープを広げて本格的なラボ体制を構築したり、運用フェーズまでカバーしたりと、自社に合った活用方法が見えてくるはずです。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました!

▼オフショア開発の進め方に関して、よくある疑問をまとめたFAQ記事も併せてご覧ください▼

【FAQ解説】はじめてでも安心!オフショア開発の進め方

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。