こんにちは。ベトナムオフショア開発協会事務局です。

オフショア開発で最も恐ろしいトラブルは、「問題が起きること」ではありません。

本当に怖いのは、問題が起きたあとに報告が遅れることです。

報告が1日遅れただけで、影響範囲が何倍にも広がることがあります。

しかし現場では、「まだ確認中だから」「自分で解決できるかもしれない」といった心理から、報告が遅れるケースが少なくありません。

この記事では、報告の遅れが招く“見えない損失”と、それを防ぐための「報告文化」をどう育てるかを考えます。

この記事はこんな人におすすめです。

- オフショア開発で“報告が遅い・情報が来ない”ことに悩んでいる方

- 現場の報告意識を変えたい方

- チーム全体の信頼を“速さ”で高めたい方

目次.

1.なぜ報告が遅れるのか

2.“報告の遅れ”がもたらすコスト

3.報告文化を育てる3つの仕組み

4.報告が早いチームは、信頼も速い

まとめ

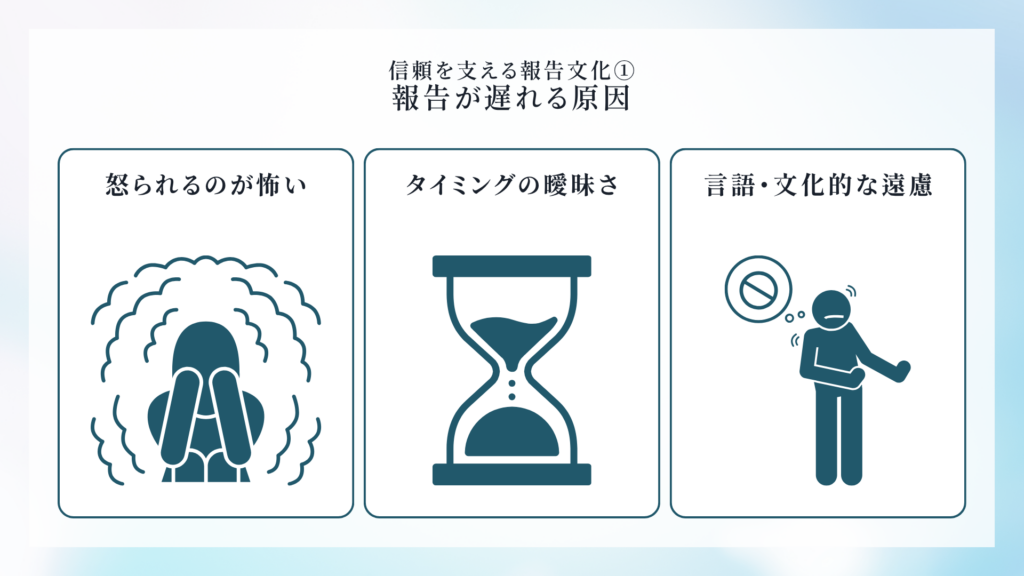

1.なぜ報告が遅れるのか

報告の遅れは怠慢ではなく、心理と文化の構造から生まれます。

①「怒られるのが怖い」心理

トラブルを報告すると、自分の評価が下がるのではないか――。

そう思ってしまう職場では、報告の遅れが常態化します。

特にオフショアでは、日本側が感情を抑えながらも厳しく反応することで、現地メンバーが“沈黙”を選んでしまうことがあります。

② “報告のタイミング”の曖昧さ

「どの段階で報告すべきか」が明確でないと、現場は判断を迷います。

結果として、「もう少し調べてから」「明日まとめて報告しよう」と後回しにされる。

その間に、データが失われたり、バグが本番環境まで流れたりすることもあります。

③ 言語・文化的な遠慮

英語や日本語で報告する際、「まだ確証がない情報を伝えるのは失礼」と感じる人も多いです。

ベトナムやインドなどでは、“確実な結果だけを報告する”文化が根づいており、「途中経過を共有する」という習慣が少ないことも影響します。

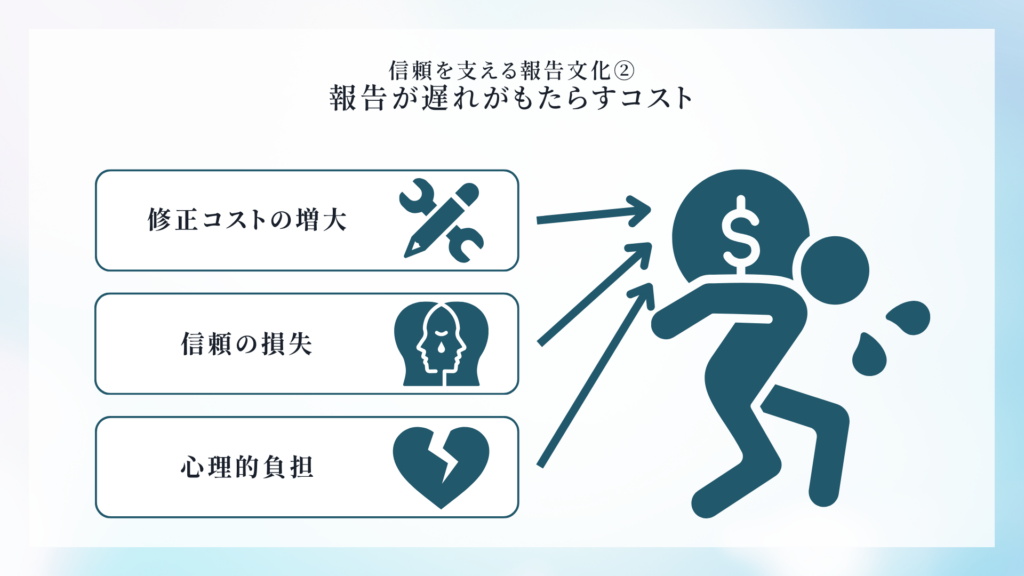

2.“報告の遅れ”がもたらすコスト

報告が遅れることで発生する損失は、金銭的なものだけではありません。

- 修正コストの増大:早期発見なら1時間で済むバグが、リリース後には数十時間の手戻りに。

- 信頼の損失:報告が遅れたことで「隠された」と誤解され、チーム全体の信用が低下。

- 心理的負担:関係者が「また隠されたらどうしよう」と疑心暗鬼になる。

たった一度の報告遅れでも、「もう任せられない」という印象を残すことがあります。

オフショア開発における信頼とは、報告の早さそのものなのです。

3.報告文化を育てる3つの仕組み

① 報告ルールを「形式」でなく「約束」にする

「何を」「いつ」「誰に」報告するかを明確に定め、文書化しておくことが第一歩です。

しかし、それを単なる社内ルールとして配布するだけでは意味がありません。

重要なのは、“報告すること自体が信頼行為である”という認識をチーム全体で共有することです。

「早く報告してくれてありがとう」という文化が根づくと、報告の質は自然と上がります。

② “小さな報告”を仕組み化する

報告を「大きな出来事の時だけ」行うルールにしていると、情報はすぐに滞ります。

- 朝会・夕会での軽い共有

- スプリント内での中間レビュー

- バグ発見時の即時Slack連絡

こうした“軽い報告習慣”が、トラブル初期の早期発見につながります。

報告のハードルを下げることで、自然にスピードが上がります。

③ 報告を「評価」に組み込む

「報告はミスの証」ではなく、「チームを守る貢献」として評価する仕組みが有効です。

たとえば、月次レビューや個人評価の項目に“報告・共有の姿勢”を含めることで、

現場の意識は大きく変わります。

評価される行動として定義すれば、報告の精度とタイミングは一気に改善します。

4.報告が早いチームは、信頼も速い

報告のスピードは、チームの信頼のスピードです。

問題が発生しても、即座に報告・共有・対応ができる体制を持つチームは、必ず評価されます。

逆に、報告が遅いチームは「何かあっても隠されるかもしれない」という不安を生み、長期契約を遠ざけます。

信頼を構築するうえで大切なのは、「完全にトラブルをなくすこと」ではなく、

“起きたことを素早く伝える勇気を支える文化”を育てることです。

まとめ

オフショア開発では、距離や言語の違いよりも、報告の遅れがトラブルを大きくします。

その背景には、怒られる恐怖、報告基準の曖昧さ、文化的な遠慮があります。

だからこそ、

- 報告を信頼行為と位置づける

- 小さな報告を日常化する

- 報告行動を評価に組み込む

この3つの仕組みで、「報告の速さ=信頼の速さ」をチーム文化として定着させることが重要です。

メール配信申込みのご案内

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。