こんにちは。ベトナムオフショア開発協会事務局です。

オフショア開発を続けていると、必ず直面するのが「属人化」の問題です。

あるエンジニアが抜けた瞬間に仕様がわからなくなる。

チームリーダーが交代すると、品質や進め方が急に不安定になる。

こうした“個人依存”は、国内開発でも課題ですが、言語・文化の壁があるオフショアでは一層深刻です。

プロジェクトを「人」ではなく「仕組み」で動かすためには、ナレッジを組織として継承する仕組みが欠かせません。

本稿では、属人化が起きる背景と、それを防ぐための仕組みづくりを具体的に解説します。

この記事はこんな人にオススメ!

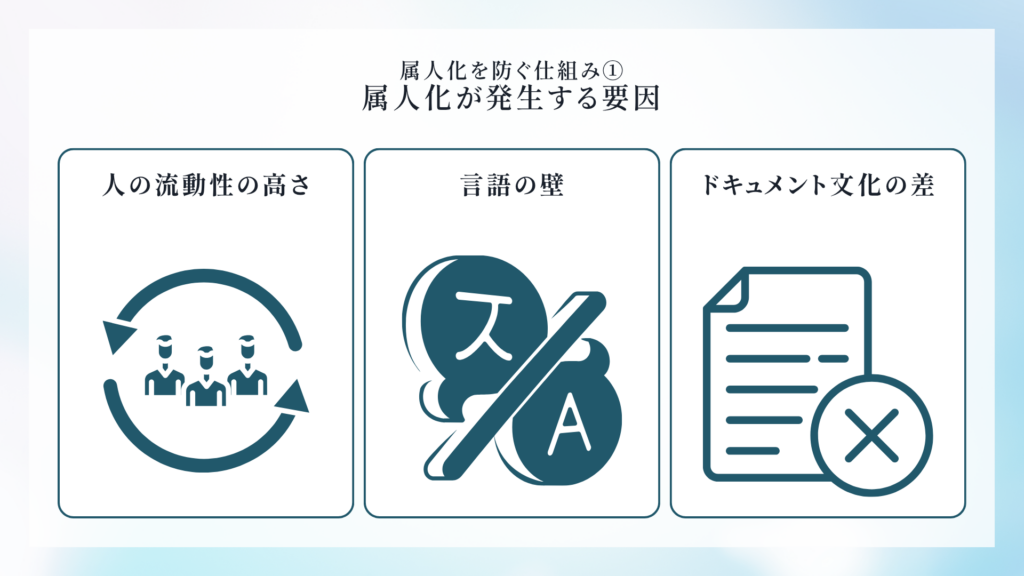

1.なぜオフショアでは属人化が起きやすいのか

① 人の流動性が高い

海外拠点では人材の入れ替わりが早く、特に若手エンジニアは数年で転職するケースが一般的です。

日本企業が求める「長期で育てる」スタイルが通用しにくく、個人に依存する知識が引き継がれにくい構造になっています。

② 言語の壁で情報が止まる

ブリッジSEやリーダーが日本語を理解できても、他の開発者は英語や母国語でしか情報を把握できません。

日本語の仕様書やレビューコメントが現地に伝わらず、結果として情報の翻訳・伝達コストが属人化の温床になります。

③ ドキュメント文化の差

日本企業は仕様や議事録を詳細に残す傾向がありますが、海外では「話して決める」「SlackやZaloなどチャットで済ませる」文化が強いこともあります。

文書化の粒度が異なることで、「どこに何が書いてあるか分からない」状態が発生しやすくなります。

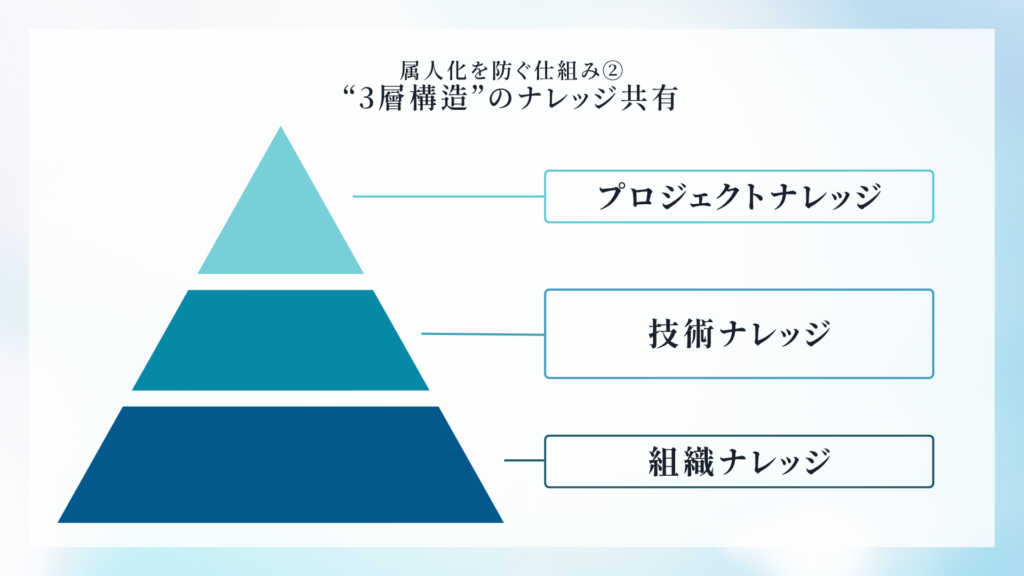

2.属人化を防ぐ“3層構造”のナレッジ共有

属人化を防ぐには、単にドキュメントを増やすだけでは不十分です。

ナレッジ共有は次の3つの層で設計することが重要です。

(1)プロジェクトナレッジ(案件固有の情報)

要件定義書、設計書、テストケース、レビュー記録など、案件ごとの成果物。

これらは共通のストレージ構造と命名規則を定め、いつでも検索・再利用できる状態にします。

代表的な方法としては、

- Confluence、SharePoint、Google Driveなどで階層管理

- Wiki形式で要約と関連リンクを整理

- コードとドキュメントをGitHubなどで一元化

といった手法が有効です。

(2)技術ナレッジ(開発標準・再利用情報)

共通設計テンプレート、コーディング規約、レビュー基準、テスト観点集など、横断的に使う知識群です。

これを整備することで、担当者が変わっても同じ品質で開発を再現できます。

CMMIやISO9001などの品質マネジメントを参考に、「プロセスごとに最低限必要なアウトプットを定義する」仕組みが効果的です。

(3)組織ナレッジ(文化・ノウハウ・教訓)

プロジェクトで得た教訓や改善策、FAQ、トラブル事例などをナレッジレビュー会や振り返り会で共有します。

単なる「反省会」ではなく、改善項目を文書化・仕組み化して次の案件に適用するのがポイントです。

ベトナムの多くの開発企業では、定期的な「Lesson Learned」レビューを文化として組み込んでおり、これが属人化防止に大きく貢献しています。

3.情報を“構造化”する仕組みづくり

ナレッジを共有しても、探せなければ意味がありません。

そこで重要なのが、「情報をどこに、どう蓄積するか」を構造化することです。

① データ分類と命名ルール

同じフォルダに設計書、議事録、スクリーンショットが混在している状態は最悪です。

- PJ名/工程/日付/担当者 の命名規則を統一

- 版管理ルールを明確化(V1.0/V1.1/Finalなど)

を徹底するだけでも、引き継ぎ効率は大幅に上がります。

② “暗黙知”を形式知に変える

属人化の大半は「頭の中にある知識」が外に出ていないことに起因します。

レビューコメント、定例会議のQ&A、チャット上のやり取りなどを定期的にまとめて記録化することで、属人知を組織知に変換できます。

SlackやTeamsのスレッドを週単位でまとめてWiki化するなど、軽い運用から始めても効果的です。

③ 引き継ぎの“仕組み”を標準化

担当者交代時に慌てて引き継ぐのではなく、「最初から引き継ぎを前提にドキュメントを残す」設計思想が必要です。

たとえば、

- プロジェクト開始時に「引き継ぎテンプレート」を準備

- 設計・レビュー段階で“後任が読んでも理解できる”粒度で書く

- 交代時はオンラインレビューで引き継ぎ確認

こうした手順をプロセス標準として組み込むことで、属人化リスクを制度的に下げられます。

4.現場運用の工夫:人を“つなげる”共有スタイル

ナレッジ共有の仕組みは、ツールだけで完結しません。

重要なのは、「情報を動かす文化」をどう作るかです。

- 定例会議で「今日の共有ポイント」を3分で報告

- BrSEが週1回、QC・PGの質問をまとめて文書化

- プロジェクト完了時に“ミニ振り返り”を実施し、良かった点をナレッジベースに追加

このような小さな習慣を積み重ねることで、「属人化しないチーム文化」が根づきます。

特にBrSEやQAリーダーが“情報のハブ”として動くと、現場全体が安定します。

まとめ

オフショア開発では、属人化は避けて通れないリスクです。

しかし、プロジェクト・技術・組織の3層でナレッジを整理し、情報の構造化と共有文化を育てることで、そのリスクは大幅に軽減できます。

人が変わっても品質を維持できるチームは、単にスキルが高いのではなく、「ナレッジが生きている組織」です。

オフショア開発を長期的な戦略として成功させるために、“引き継がれる仕組み”を今のうちから設計しておくことをおすすめします。

メール配信申込みのご案内

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。