こんにちは。ベトナムオフショア開発協会、理事の井上です。

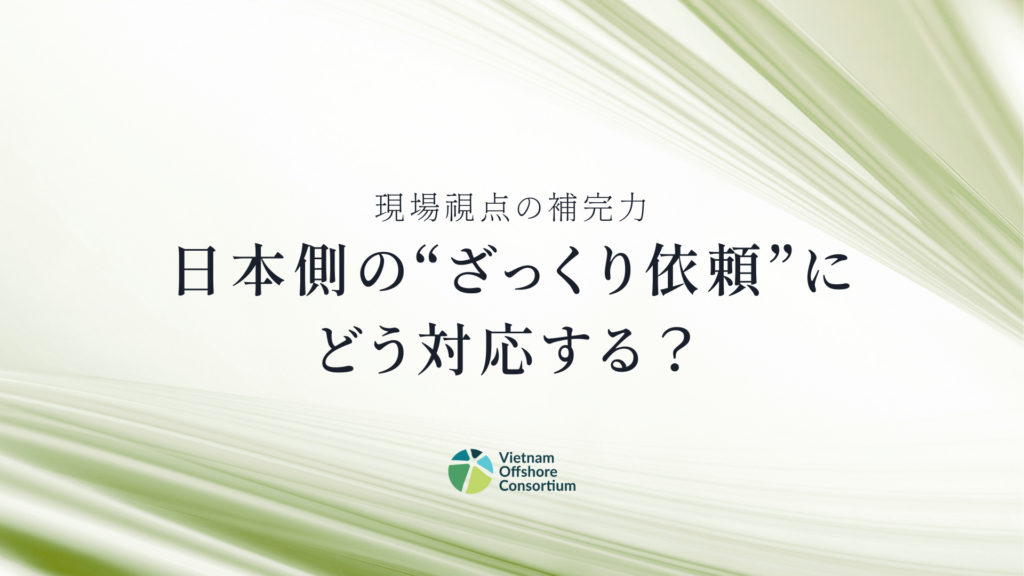

システム開発において、日本側からの指示や要件が「ざっくり」していることに悩む現場は少なくありません。「いい感じにしておいて」「普通はこうするよね」といった曖昧な依頼は、一見すると信頼の表れのように見えますが、異文化間やチーム間で共有されているコンテキストが少ない場合、大きな誤解や手戻りを招くリスクをはらんでいます。

本稿では、この「ざっくり依頼」がなぜ発生するのかを掘り下げ、現場が主体的にそのギャップを埋める「補完力」とその実践方法について解説します。

この記事はこんな人におすすめ

1.なぜ「ざっくり依頼」は生まれるのか?

日本側の依頼が曖昧になる背景には、いくつかの要因があります。

「言わずもがな」の文化

- 日本のビジネス文化では、共通の認識や業界の慣習が前提とされ、詳細を言葉にせずとも伝わるという考え方が根付いています。

- しかし、これは国内のチーム間や長年の付き合いがある関係性でしか通用しません。

心理的な負担

- 依頼者側が詳細を詰める手間を省きたい、あるいは「このくらいは分かるだろう」という期待から、詳細を省略してしまうことがあります。

コミュニケーションの「省略」

- 口頭での簡単なやり取りだけで済ませたり、文書化を怠ったりすることで、重要な情報が抜け落ちてしまいます。

過去の経験

- 自分たちは詳細な設計書なしでやってきた経験や、基本設計や他の補足資料を読んで理解できるだろうという過去の成功体験からオフショア側にもそれを求めている。

これらの要因が重なり、受け手側は「何を求められているのか分からない」という状態に陥り、プロジェクトの品質や納期に影響を与えてしまいます。

2.現場が身につけるべき「補完力」とは?

「補完力」とは、依頼の曖昧さを解消するために、現場が自律的に動く力です。これは単に指示を待つのではなく、能動的に情報を引き出し、共通認識を構築するプロセスを指します。

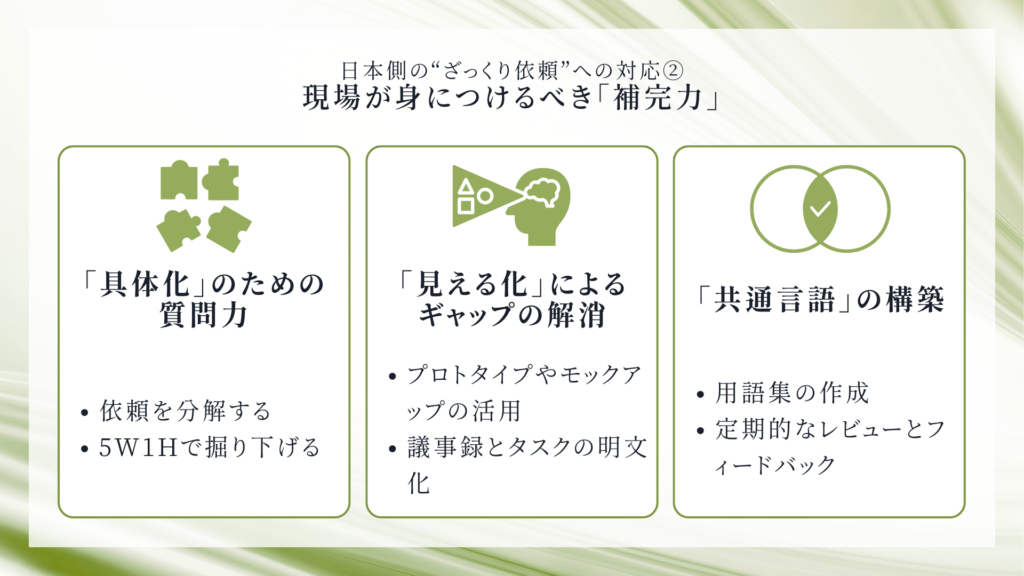

実践すべき3つのアプローチ

1.「具体化」のための質問力

- 依頼を分解する:「いい感じにしておいて」という依頼に対して、「いい感じとは具体的にどういうことですか?」と聞き返すのではなく、「この機能は誰が、どんな目的で使いますか?」「他社のサービスで参考になるものはありますか?」といった具体的な質問を投げかけます。

- 5W1Hで掘り下げる:Why(なぜ)この機能が必要か、Who(誰が)使うのか、What(何を)実現したいのか、といった問いで、依頼者の真の意図を引き出します。

2.「見える化」によるギャップの解消

- プロトタイプやモックアップの活用:言葉だけでは伝わりにくい仕様は、簡単なワイヤーフレームやモックアップを作成し、「このような認識で進めてもよろしいでしょうか?」と確認します。実際に画面を見せることで、本格開発前にお互いの認識のズレを素早く見つけ出し、修正できます。

- 議事録とタスクの明文化:口頭で話した内容は、その場で簡潔に要点をまとめて確認し、議事録として残します。また、タスク管理ツール(例:Backlog等)に「●●を修正。理由は▲▲のため。期待する成果は■■」といった詳細を明記します。

3.「共通言語」の構築

- 用語集の作成:プロジェクト内で使われる独自の専門用語や略語を一覧にした用語集を作成・共有します。これにより、「当たり前」の前提を排除し、全員が同じ言葉で話せるようになります。

- 定期的なレビューとフィードバック:開発途中の進捗を依頼者とこまめに共有し、フィードバックをもらう機会を設けます。これにより、手戻りを最小限に抑えることができます。

まとめ

「ざっくり依頼」は、日本側の文化的な背景からくるものであり、それを変えることは容易ではありません。しかし、現場が「補完力」を身につけることで、不確実性を管理し、プロジェクトを成功に導くことができます。本来は日本側もこれを認識し、オフショアをきっかけにドキュメントの整備や開発プロセスを見直すべきですが、

重要なのは、依頼を「待つ」のではなく、自ら「取りに行く」姿勢です。この「補完力」は、単にプロジェクトを円滑に進めるだけでなく、現場チームの主体性を高め、コミュニケーションの質を向上させることにも繋がります。

井上 拓也(ベトナムオフショア開発協会 理事)

メール配信申込みのご案内

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。