こんにちは。ベトナムオフショア開発協会事務局です。

多くの企業がオフショア開発を検討するとき、最初に思い浮かべるのは「コスト削減」ではないでしょうか。確かにかつては、国内よりも安い人件費で開発を進められるという単純な経済合理性がありました。

しかし、同じ発想のままではうまくいかない時代に入っています。単価の安さを最優先にした結果、品質が揺らぎ、チームが崩壊し、結局やり直しのコストが膨らむ――そんな失敗事例を多く見てきました。

オフショア開発の本質は「節約」ではありません。むしろ新しい能力への投資であり、組織の成長を支える手段です。

この記事はこんな人にオススメ!

1.削減発想の限界

「海外に出せば安くなる」と言い切れる時代は、すでに終わりました。ベトナムをはじめとする主要なオフショア拠点では、物価と給与が上昇し、単純な価格差は年々縮まっています。しかも、安く依頼すればその分だけリソースの確保や品質へのコミットが弱くなります。つまり、“安さ”を目的にしたオフショアほど高くつくのです。

本来の価値は、コストを圧縮することではなく、より多くを生み出す仕組みを作ることにあります。国内だけでは確保しきれない人材やスピードをどのように取り込むか――ここに「投資」という視点が必要になります。

2.コストダウンにも“構造の理解”が欠かせない

もちろん、オフショア開発はうまく設計すれば確実にコストダウンにつながります。

ただし、「なぜ安くなるのか」という構造を理解していなければ、思ったほど費用が下がらないという落とし穴があります。

現地側で増える人員(BrSE、QC、翻訳、管理担当など)の工数や、レビュー・コミュニケーションにかかる時間を考慮しなければなりません。

単純に「単価が安い国だから」ではなく、チーム構成・作業分担・運用プロセスの組み方によってコスト効率は大きく変わるのです。

したがって、オフショアを検討する際には“単価の比較”ではなく“コスト構造の比較”を行うことが重要です。

こうした理解を持ったうえで設計すれば、コストを下げながら品質とスピードを両立させることができます。

オフショア開発のコスト構造について、以下の記事で詳しく解説しています。

【オフショア開発のコスト構造を理解する】

3.投資対象は「人」と「仕組み」

オフショア開発の真価は、安価な工数ではなく、チームが積み上げていく学習曲線にあります。

最初の1〜2プロジェクトでは、仕様理解やコミュニケーションに時間がかかり、「コストが思ったより下がらない」と感じることもあるでしょう。しかし、同じチームで案件を重ねるうちに、現場は驚くほど変化します。レビューの指摘が減り、要件把握が速くなり、品質も安定していくのです。

これは偶然ではありません。人が学び、仕組みが成熟していくからです。

特にラボ型開発のような継続契約では、「教育費」や「育成コスト」としての視点が欠かせません。数か月単位で成果を判断するのではなく、“チームを育てる投資”として捉えることが重要です。

4.ROIで見る「開発資産化」の考え方

多くの企業はオフショア開発を案件単位の損益で評価しようとします。しかしそれは、大学に1年通って「まだ稼げていない」と嘆くようなものです。投資の回収は短期ではなく、チームが成長していく過程で起こります。

たとえば3年スパンで見れば、

1年目:オンボーディング期間。知識共有と信頼関係構築に重点。

2年目:再利用率や自動化率が上がり、設計やテストの生産性が向上。

3年目:現地チームが主体的に改善提案を行い、品質監視も自律化。

このように「学習による効率化」が実現すると、結果的にROIは大きく跳ね上がります。つまり、“開発を回す”のではなく、“開発チームを資産化する”ことが、本当のリターンにつながります。

5.経営視点での投資効果

投資として見ると、得られるリターンはコスト以外の領域にも広がります。

まず、リソース分散によるBCP(事業継続性)の強化です。パンデミックや災害時にも海外拠点が稼働していれば、開発の停滞を防ぐことができます。

次に、国内採用難の緩和があります。慢性的なエンジニア不足の中で、オフショアチームが長期的な開発リソースを担うことは、人的資本への投資と同義です。

さらに、開発スピードの向上や新市場理解といった副次的効果もあります。現地メンバーが持つ柔軟な発想やUI感覚が、日本企業の保守的な開発文化を変えていくことも少なくありません。

これらの効果は損益計算書には載りませんが、確実に企業の競争力を底上げします。

6.“費用会計”ではなく“成長会計”で考える

経理上の区分としては外注費であっても、実態は知識と文化への投資です。

重要なのは、費用を削る意識ではなく、価値を積み上げる意識でオフショアを設計することです。

短期的なコスト削減を目的に動くと、ベンダーも「安く早く納める」方向に偏り、イノベーションが生まれにくくなります。

一方、信頼を前提とした長期的な関係を築けば、現地側も自社の一員として成長し、改善提案や品質保証の文化が根付いていきます。

オフショア開発は「外注」ではなく、「組織拡張」の手段です。

それを理解した企業だけが、真の意味でグローバルな開発体制を築くことができます。

まとめ:コストは“計画時”に決まる

オフショア開発を「投資」として見直すと、その姿が一変します。

節約のための外注ではなく、新しい能力を育てるための仕組み。

短期の安さではなく、長期的な学習と信頼を育てる選択。

人材を削るためではなく、未来の仲間を増やすための戦略。

企業がこの発想を持てるかどうかが、オフショア開発の成否を分けます。

そしてそれは、単なるコストの問題ではなく、経営の成熟度の問題でもあるのです。

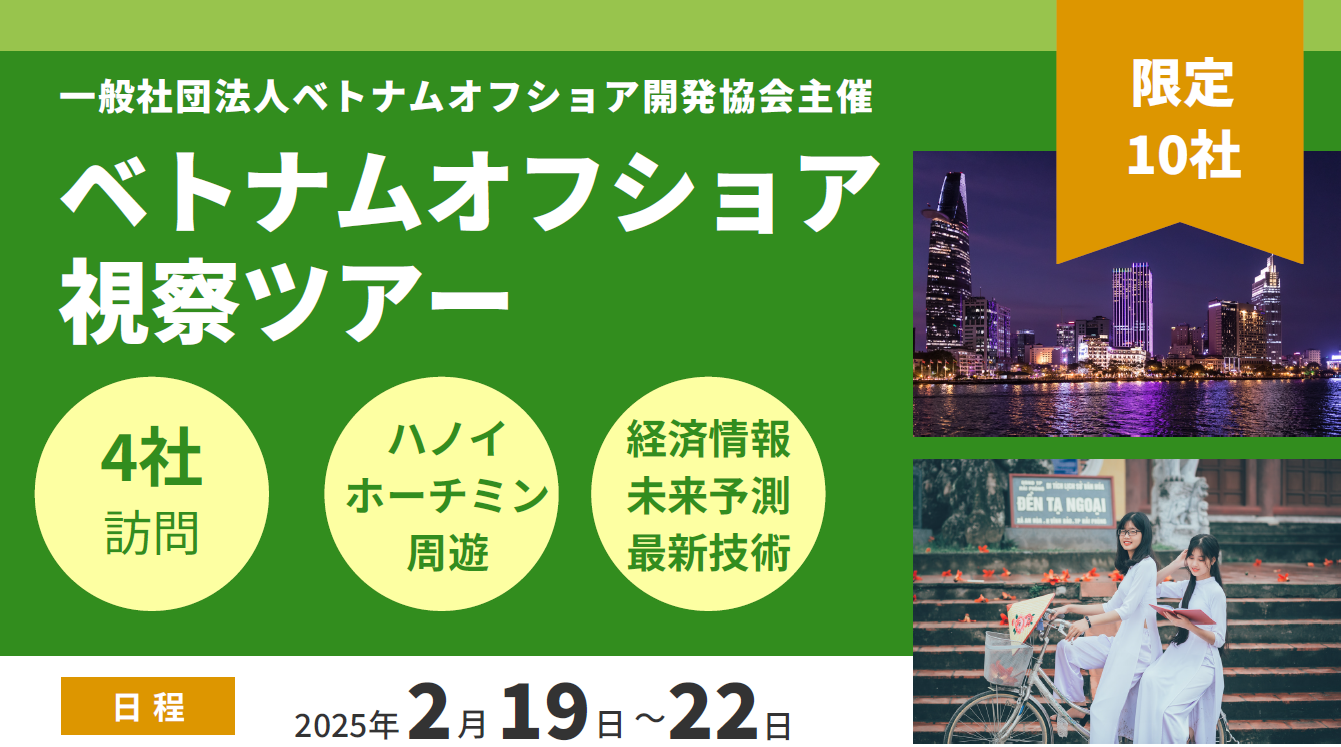

メール配信申込みのご案内

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。