こんにちは。ベトナムオフショア開発協会事務局です。

オフショア開発を検討するうえで、最初に気になるのは「コスト」ではないでしょうか。単価の安さに魅力を感じて相談を始める企業は少なくありませんが、実際にプロジェクトが始まると「思ったより高くついた」「予定より時間がかかって人件費がふくらんだ」といった声が聞かれることもあります。なぜこうしたギャップが生まれるのでしょうか。

本記事では、見積書に書かれた「単価」や「合計金額」だけでは判断しきれない、オフショア開発のコスト構造について、その“さわり”を解説します。

この記事はこんな人にオススメ!

1.「単価が安い=総コストも安い」とは限らない

オフショア開発では、1人月あたりの単価が国内よりも大幅に安く設定されていることが多く、コスト削減を目的に検討される企業も多いはずです。たとえば、日本国内での開発人月が80万円以上かかるケースでも、ベトナムでは40万円~50万円前後で提供されることがあります。

しかし、単価だけを見て「これは安い」と判断してしまうと、後々になって想定外の追加費用が発生することがあります。たとえば、成果物の品質が十分でなく、追加の修正が必要になったり、テスト段階で不具合が多発し再調整が発生したりと、プロセスの各段階で“見えないコスト”が積み重なっていくのです。

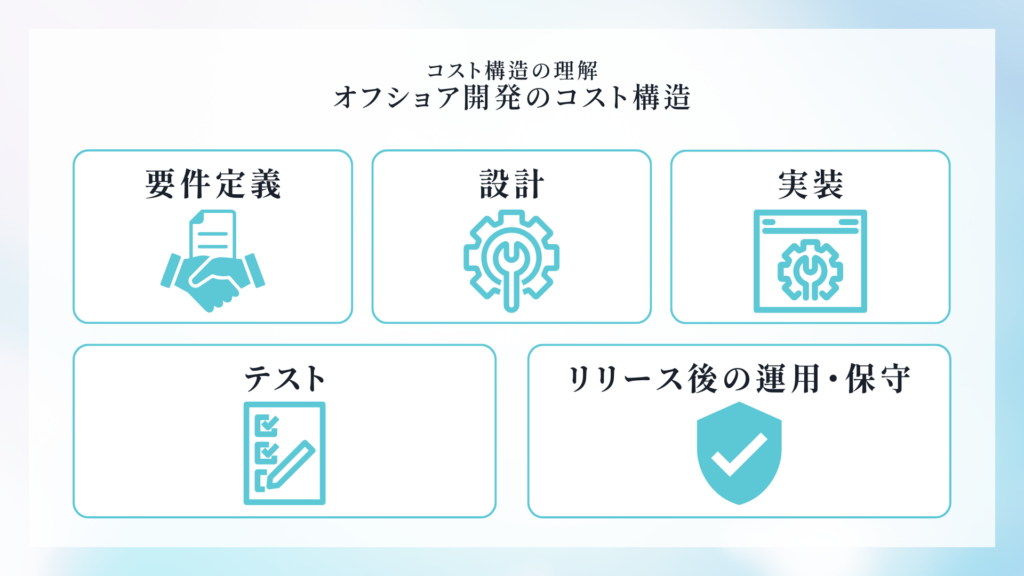

2.コスト構造はプロセス単位で見る

オフショア開発にかかるコストは、単に「実装作業の時間」によって決まるものではありません。実際には、以下のような各プロセスごとに、それぞれコストが発生します。

たとえば、要件定義の段階でヒアリングが不十分だと、後続工程で仕様のズレが発覚し、戻り作業(=余計なコスト)につながります。また、テスト工程を軽視して開発を進めると、不具合対応が本番リリース後に持ち越され、信頼損失や追加費用につながる可能性もあります。

こうしたプロセスごとのコストをあらかじめ想定しておくことで、全体の開発費用をコントロールしやすくなります。

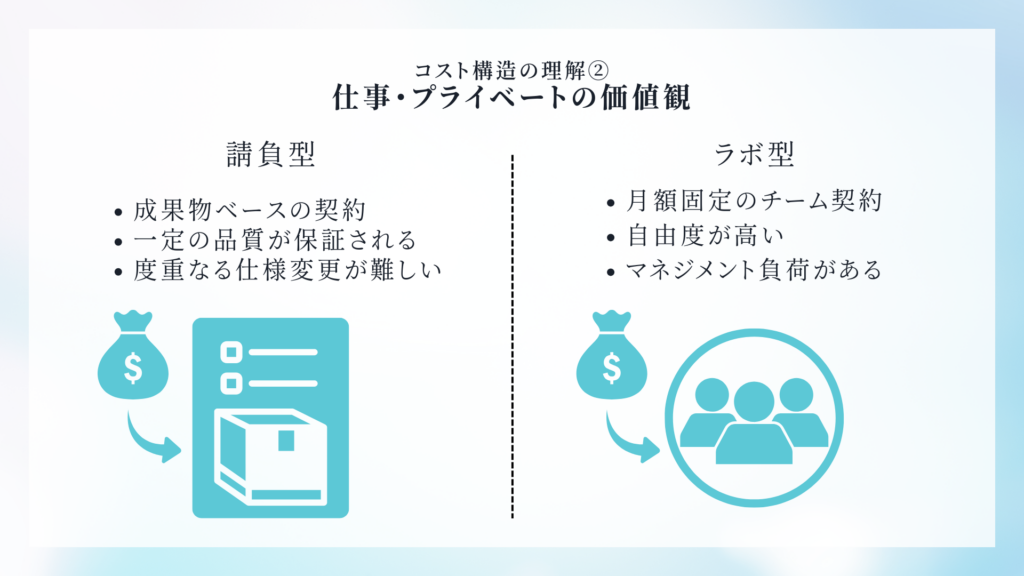

3.ラボ型と請負型でもコストのかかり方が変わる

オフショア開発には主に「ラボ型」と「請負型」の2種類の契約形態がありますが、どちらを選ぶかによってもコスト構造は大きく異なります。

ラボ型:月額固定のチーム契約で、自由度が高いがマネジメント負荷もある

請負型:成果物ベースの契約で、一定の品質が保証されるが変更に弱い

たとえば、要件が流動的なプロジェクトで請負型を選んでしまうと、後からの仕様変更によって追加費用が発生しやすくなります。逆に、ラボ型では仕様変更への柔軟性はありますが、プロジェクト管理や成果物レビューに自社側のリソースが取られ、結果的に「安く見えて高くつく」こともあります。

コストを正しく把握するためには、契約形態と自社の体制の相性を見極めることも必要です。

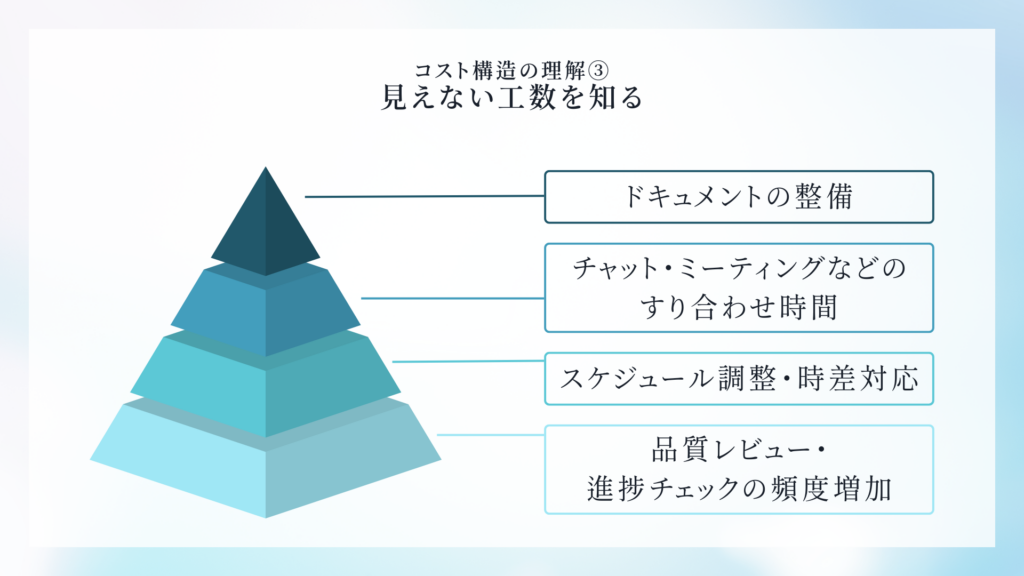

4.品質を担保するための“見えない工数”

オフショア開発では、日本側と海外開発チームの間に文化・言語・仕事観の違いが存在するため、品質担保のために追加的なマネジメント工数が必要になることがあります。

- ドキュメントの整備(多言語対応、細かな仕様記述)

- チャット・ミーティングなどのすり合わせ時間

- スケジュール調整、時差対応

- 品質レビュー、進捗チェックの頻度増加

こうした“橋渡し作業”は、見積書には記載されないことが多いですが、プロジェクトを安定して進めるためには避けて通れません。この工数を見込まずに進めてしまうと、途中で炎上したり、リリース後に手戻りが発生するなど、長期的なコスト増につながるリスクがあります。

まとめ:コストは“計画時”に決まる

オフショア開発におけるコストの大部分は、実は「契約前の準備段階」で決まると言っても過言ではありません。要件が曖昧なまま進めたり、契約内容が抽象的だったりすると、後から見えないコストが雪だるま式に膨らんでいきます。

「ベトナムは安い」と思い込んでスタートするのではなく、「何に、どれくらいかかるのか」を事前に整理し、準備を整えることが、成功の第一歩になります。

メール配信申込みのご案内

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。