こんにちは!VOC事務局です。

開発を外注したい——そう考え始めたとき、まず最初に立ちはだかるのが「契約形態」という壁かもしれません。

「請負?準委任?ラボ型って何?」という疑問に直面した方も多いのではないでしょうか。

とくに、オフショア開発においては日本国内と異なる商習慣も絡むため、混乱しやすいポイントの一つです。

この記事では、初めて外注を検討する方に向けて、オフショア開発の主な契約形態についてわかりやすく解説し、それぞれの特徴や向いているケースを整理していきます。

▼契約形態に関して、よくある疑問をまとめたFAQ記事も併せてご覧ください▼

【FAQで解説】オフショア開発の契約形態とは?ラボ型・請負型の違いと選び方

開発を委託する契約形態にはいくつかの種類がありますが、大きくは「請負型」「準委任型」「ラボ型」の3つに分けられます。

それぞれ、発注者と受注者の間でどこまで責任を持ち合うのか、進め方はどれくらい柔軟か、コストの考え方はどうかといった点に違いがあります。

たとえば「請負型」は、納品する成果物があらかじめ明確に定義され、それを完成させることが契約の目的になります。

対して「準委任型」は、エンジニアの作業時間や対応業務をある程度柔軟に管理する形式で、継続的な保守や運用といった業務に向いています。

そして「ラボ型」は、その中間に位置するような形で、一定期間・一定人数のチームを確保しつつ、自社の一部のような感覚で活用できるという特徴があります。

まず「請負型」について見てみましょう。

これは「この仕様のシステムをこの期日までに納品してください」という形式で契約するスタイルです。

見積もりも納期も成果物もすべて事前に決めたうえで、発注者はそれに対して報酬を支払うことになります。

したがって、あらかじめ何をどう作るかを綿密に設計しておく必要があります。

この形式は、一度要件が固まればあとは手離れ良く進められるため、小規模なアプリ開発や短期集中型のプロジェクトに向いています。

ただし、途中で仕様変更が発生すると追加費用やスケジュール再調整が必要になるため、柔軟性にはやや欠ける側面があります。

また、オフショア開発で請負型を選ぶ場合は、伝達ミスや認識のズレによる“完成品のズレ”が起きないよう、綿密な要件定義が必要です。

一方で、「準委任型」はもう少し柔軟な形態です。

完成物に対して支払うのではなく、「ある業務を一定時間担当してもらう」ことに対して報酬が発生します。

契約上は時間単価×作業時間での精算になるため、プロジェクトの進行中に仕様が変わる可能性がある、あるいは要件が完全に固まりきっていないようなケースに適しています。

この形式は、保守運用業務のような継続的な対応が必要な場合や、開発と並行して仕様を詰めていくようなアジャイル型の開発スタイルにもマッチします。

日本企業では「常駐SE契約」や「業務委託契約」に近い感覚とも言えるでしょう。

ただし、進捗や成果が時間ベースで評価されるため、プロジェクト管理側の負担は比較的重くなります。

また、信頼できるパートナーを選ばないと「時間は使ったが成果が出ない」といったことにもなりかねません。

そして、最近注目を集めているのが「ラボ型」と呼ばれる開発契約です。

これは、一定期間・一定人数の専属チームをオフショア先に設け、そのチームが自社の開発案件に継続的に対応するというスタイルです。

言い換えれば「海外に開発拠点を持つ」ようなイメージに近く、自社の一部としてチームを育てながら開発を進められるのが大きな特徴です。

たとえば「まだ仕様は固まっていないが、MVPを作りながら検証したい」「エンジニア採用が難しいので、外部にチームを持ちたい」といった場合に、ラボ型は非常に柔軟で現実的な選択肢になります。

実際、ベトナムを中心とするオフショア企業では、日本企業向けにラボ型開発を提供しているところも多く、文化的・言語的な適応も進んできています。

もちろん、契約期間が長期になるぶん、パートナー選定や立ち上げ時の体制設計は重要になります。

しかし一度軌道に乗れば、社内リソースのようなスムーズなやり取りが可能になり、コストとスピードのバランスをとった開発体制が実現しやすくなります。

では、最終的にどの契約形態を選ぶべきなのでしょうか?

その答えは「プロジェクトの内容やフェーズによって変わる」というのが正直なところです。

もし「この機能をこの日までに完成させたい」という明確なゴールがあり、仕様も固まっているなら、請負型が最も分かりやすく適しています。

一方、「今あるシステムの保守をお願いしたい」「要件を詰めながら開発したい」といった場合には、準委任型の方が融通が利くでしょう。

そして「外注だけど、もっと自社っぽい体制で柔軟に進めたい」「長期的に一緒に成長するチームがほしい」といったニーズには、ラボ型がマッチします。

外注に“正解”があるわけではありません。

大切なのは、「いまの自社にとって、どの形が一番ストレスなく目的を達成できそうか」という視点を持つことです。

初めての外注、初めてのオフショア開発。

だからこそ、「どれが正解か」と考えすぎて、なかなか前に進めないこともあるかもしれません。

そんなときは、まずは小さな案件から試してみるのも一つの方法です。

たとえば、「既存システムの一部モジュールだけを準委任で依頼してみる」「プロトタイプ開発をラボ型で立ち上げてみる」など、小さくスタートすることで、自社に合う契約形態やパートナーのスタイルを肌で理解することができます。

そしてその経験をもとに、次はもっと大きなプロジェクトへとつなげていく。

外注・オフショア開発は、一足飛びに完成形を目指すのではなく、段階的に信頼と知見を積み重ねていくものです。

オフショア開発における契約形態の違いは、単なる契約書上の用語の違いではなく、開発体制そのものに大きく影響を与える要素です。

初めての外注を検討する際には、「請負」「準委任」「ラボ」といった違いを知ることが、失敗を防ぎ、成功に近づく第一歩になります。

もし「どの契約形態が自社に合っているのか分からない」と感じたら、まずは信頼できる外注先や支援団体に相談してみるのも良いでしょう。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました!

▼契約形態に関して、よくある疑問をまとめたFAQ記事も併せてご覧ください▼

【FAQで解説】オフショア開発の契約形態とは?ラボ型・請負型の違いと選び方

開発リソースが足りない。採用も思うように進まない。

そんな課題を抱える企業に、今注目されているのがベトナムのIT人材です。

高い技術力と柔軟な対応力を持つベトナムエンジニアと連携する「オフショア開発」は、スピード・コスト・人材確保のすべてにおいて、有効な解決策となりえます。

協会員限定の特典として

などを通じて、企業の第一歩をサポートしています。

まずは無料登録で、信頼できる情報にアクセスしませんか?

人材不足・開発体制の強化に悩む企業の皆さまへ。

「海外に委託するのは不安…」「どんな企業があるのか実際に見てみたい」

そんな声にお応えし、一般社団法人ベトナムオフショア開発協会では、現地視察ツアーを開催します。

ハノイ・ホーチミンに拠点を持つ信頼性の高いオフショア企業4社を訪問し、

現地エンジニアとの対話や開発現場のリアルな様子を体感できます。

さらに、ベトナムのIT事情・人材育成・経済動向についても知見が深まるプログラムです。

「初めての外注に向けて情報収集したい」

「いま依頼している開発体制を見直したい」

そんな企業様にこそおすすめです。

参加をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

現地でしか得られない“確かな判断材料をお届けします。

お問い合わせフォームはこちら

こんにちは!VOC事務局です。

オフショア開発を検討する際、多くの方が迷うのが「契約形態」の選択です。

「請負型とラボ型って何が違うの?」

「うちのケースだとどちらが向いてるの?」

「途中で変更はできるの?」

このような疑問にお応えするため、本記事では よくある質問(FAQ)形式で、オフショア開発の契約形態に関する基礎知識をわかりやすくまとめています。

▼オフショア開発の契約形態について以下の記事で詳しく解説しています▼

これだけ読めば安心!外注前に押さえたい契約形態の違い

A. 開発を外部に委託する際の仕事の進め方・料金体系・責任範囲を定める枠組みのことです。代表的なのは「請負型」と「ラボ型」の2種類。これにより、成果物の納品責任やマネジメントスタイル、費用の計算方法が変わります。

A. 納品物に対して対価を支払う契約形態です。要件定義・仕様書をもとに、成果物単位で外注先が開発を行い、完成後に納品します。ウォーターフォール型の開発に向いており、スコープが明確な場合に適しています。

A. エンジニアの稼働時間に対して対価を支払う形で、専任チームを組んで継続的に開発にあたってもらう方式です。指示や進行管理は発注側が行うことが多く、アジャイル開発や仕様変更が多いプロジェクトに向いています。

A. 要件が固まっているかどうかが1つの判断軸です。要件が明確で、短期間・成果物ベースで依頼したいなら請負型。

一方、仕様変更が前提であったり、開発を一緒に進めていきたい場合はラボ型の方が柔軟でコントロールしやすいです。

A. ケースバイケースですが、長期の関係性を前提にした場合、最初は請負型で始めて、信頼関係が築けてからラボ型に移行する企業もあります。契約の柔軟性は相手企業の対応にもよるため、事前に確認が必要です。

A. 一概には言えません。短期間で完結する案件なら請負型の方が安価に済む場合もあります。

しかし、継続的な開発や社内開発体制との連携が必要な場合は、ラボ型の方が結果的にコストパフォーマンスが良くなることもあります。

A. ベトナムでは比較的少ないですが、「混合型(ハイブリッド型)」もあります。

最初の立ち上げは請負で行い、軌道に乗ったらラボ型へ切り替えるなど、目的に応じた組み合わせも可能です。

契約形態の選択は、開発の進めやすさや成果の質に直結する大事な要素です。

もし迷っている場合は、「まずは小さく試す」スモールスタートの方法もあります。

たとえば、MVP開発だけを請負型で依頼して、のちにラボ型に移行するなど、柔軟に設計することが可能です。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました!

▼オフショア開発の契約形態について以下の記事で詳しく解説しています▼

これだけ読めば安心!外注前に押さえたい契約形態の違い

開発リソースが足りない。採用も思うように進まない。

そんな課題を抱える企業に、今注目されているのがベトナムのIT人材です。

高い技術力と柔軟な対応力を持つベトナムエンジニアと連携する「オフショア開発」は、スピード・コスト・人材確保のすべてにおいて、有効な解決策となりえます。

協会員限定の特典として

などを通じて、企業の第一歩をサポートしています。

まずは無料登録で、信頼できる情報にアクセスしませんか?

人材不足・開発体制の強化に悩む企業の皆さまへ。

「海外に委託するのは不安…」「どんな企業があるのか実際に見てみたい」

そんな声にお応えし、一般社団法人ベトナムオフショア開発協会では、現地視察ツアーを開催します。

ハノイ・ホーチミンに拠点を持つ信頼性の高いオフショア企業4社を訪問し、

現地エンジニアとの対話や開発現場のリアルな様子を体感できます。

さらに、ベトナムのIT事情・人材育成・経済動向についても知見が深まるプログラムです。

「初めての外注に向けて情報収集したい」

「いま依頼している開発体制を見直したい」

そんな企業様にこそおすすめです。

参加をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

現地でしか得られない“確かな判断材料をお届けします。

お問い合わせフォームはこちら

「自社に合うオフショア開発パートナーって、どうやって選ぶの?」

「実際のオフショア開発はどのように進むのか自分の目で確かめたい」

「成功している企業はどうやってオフショアを始めたのか知りたい」

そんなお声に、“オフショア開発の最前線の実像を多角的に捉える”視察ツアーをご用意しました。

オフショアパートナー企業選定・導入判断・将来設計に活かせる「肌感」を、実際に触れて確かめられる機会です!

本ツアーでは、ホーチミン・ハノイのオフショア開発会社を4社訪問。

オフショア開発取組中の企業担当者との本音ディスカッション、政府系ベトナム進出支援機関による最新情報、現地有識者によるパネルディスカッションなど、さまざまな角度から「自社に合う体制とは何か」を考えるヒントが得られます。

ホーチミンとハノイを跨いで、業種・スタイル・人材層の違いを比較できるのは、現地視察ならでは。さらに、ユーザー企業との本音の対話や、日本政府系機関JETROでのブリーフィング、現地企業代表×有識者によるパネルディスカッションなど、多角的な視点からベトナムオフショアの「いま」と「リアルな運用のコツ」に触れていただけます

今回訪問する4社は、ベトナムオフショア開発の現場においての「強みのタイプ」が異なる企業です。

オフショア開発のパートナー選びにおいては、「どこも似たように見える」ことが大きな障壁です。本ツアーでは、各社の得意領域・組織体制・プロジェクト文化の違いを実際に体感いただき、“自社に合う”オフショア開発体制とは何かを見極める比較材料をご提供します。

【訪問予定4社】

1社目 「安定性・堅実性重視の体制を構築したい」方向け

CUBE SYSTEM VIETNAM

日系大手金融機関や流通産業の開発を担い、VB、Java、フロント開発も得意としており、開発だけではなく運用保守フェーズも得意としています。

日本本社との連携体制が確立しており、大規模・長期プロジェクトに必要な品質管理と工程統制の実例を確認できます。

2社目 「柔軟なラボ型 × 進行支援」で安心なスタートを切りたい方向け

IDS Vietnam Co., Ltd

柔軟なラボ型開発をベースに、日本企業のプロジェクト進行にフィットする「進行支援付き」スタイルが特長。 開発現場では、日本人の専任コーディネーターが現地チームと並走し、オフショア開発で生じる課題やリスクを早期に把握し調整。実行性の高いオフショア開発進行支援実績の確認ができます。

3社目 「業務システム主体の開発・保守運用フェーズの巻き取り」に課題を持つ方向け

NAL VIETNAM

物流・教育分野に特化した業務アプリ開発を中心に、UI/UX改善や業務設計支援を実施。日本語対応の教育機関も併設し、開発スキルだけでなく業務理解力の高い人材を育成しています。現場業務と密接に連動した「業務ドリブンな開発体制」を、事例と共にご紹介します。

4社目 「内製チームとの協業・補完関係構築」に関心がある方向け

SanAn Connect

保育・教育・人事領域などベトナム国内でのPoC・MVP開発に多数の実績あり。小回りのきくチーム体制とスピード感のある対応で、初動フェーズの立ち上げにも強みを発揮します。新規事業立ち上げや社内開発との役割分担支援も得意とし「最小・最速での始動」のメリットを実感できます。

ハノイでは、オフショア経験が豊富な現地企業代表や有識者によるクロストークを開催。

「最新の動向」「人材教育」「開発現場の課題」などを現場視点で語ります。

ベトナム進出支援を担う現地専門機関から、IT産業の成長動向、人材事情、外資規制・法制度についての最新ブリーフィングをご提供。

現地の政策や実務事情を、制度・マクロの視点で知る貴重な機会です

| 項目 | 内容 |

| 現地移動 | VOCが専用車を手配。都市間含む全行程をサポートします! |

| 宿泊・航空券 | 推奨ホテル・推奨フライトを案内。各自手配ですが、VOCでのサポートも可能です! |

| 言語・文化サポート | 日本語対応スタッフが同行。現地は全て日本語でOKです! |

| 交流 | 会食はVOCにて手配。充実の現地企業との交流・ネットワーキングをお約束。 |

| 日程 | 内容 |

| 8/20(水) | 日本→ホーチミン市移動 |

| 8/21(木) | JETRO訪問/開発企業視察2社/ユーザ企業と対話/BrSEと会話 |

| 8/22(金) | ハノイ移動/企業視察2社/パネルディスカッション |

| 8/23(土) | フリータイム/市内観光(任意)/帰国 |

■ 必ず必要なもの

■ あると便利なもの

社内説明にお使いいただける視察参加理由テンプレートや、視察後の出張報告の構成例もご用意可能です。

「社内決裁の説得に使いたい」「上司向けに整理したい」という方は、お気軽にお申し付けください。

Q. オフショア未経験でも参加できますか?

A. むしろこれから導入を検討する企業の方にこそ、おすすめです。導入のきっかけ・比較検討の判断軸が得られます。

Q. オフショア導入を急いでいるわけではないのですが、参加する意味はありますか?

A. はい、導入のタイミングに関わらず、現地を見ることで「今後導入するならどう進めればよいか」のイメージがつかめます。中長期での検討にも十分役立つ内容です。

Q. 開発企業との打ち合わせは、技術的な話が分からなくても大丈夫ですか?

A. はい、問題ありません。技術よりも「どんな人たちが」「どんな体制で」開発をしているかを見ることが視察の目的です。実際に参加される多くの方が、営業や企画・管理部門の方です。

Q. 英語もベトナム語も苦手ですが、大丈夫でしょうか?

A. 問題ありません。日本語対応スタッフが同行し、視察先企業も日本語でのコミュニケーションに慣れた企業が中心です。

Q. ベトナムの治安や衛生面が少し不安です…

A. ご安心ください。訪問する都市(ホーチミン・ハノイ)は多くの日本企業が進出しており、ビジネス渡航に適した環境が整っています。交通や食事の安全面についても、事前にご案内いたします。

Q. 複数人で参加することは可能ですか?

A. はい、同じ会社から複数名での参加も歓迎です。役割の違うメンバーで参加いただくことで、視察後の社内共有もスムーズになります。

ご参加にあたって不明点・不安な点があれば、まずはご相談ください。

「まずは話を聞いてから決めたい」も大歓迎です。

実際に見たことが、判断の決め手になる。

会議室では得られない“納得感”が、現地にはあります。

「まずは見に行ってみる」ことが、最善の第一歩になるはずです。

VOCが、皆さまの現地体験をしっかりサポートいたします!

こんにちは!VOC事務局です。

「社内だけでは開発が間に合わない」

「専門性の高い技術が必要だ」

そんな理由で、開発を外注することを決めた企業も少なくありません。

しかし、外注を決めたあとに出てくるのが、「国内と海外、どちらに委託すべきか?」という次の悩みです。

国内の開発会社(SIerや制作会社など)に依頼するのか、それともベトナムなどの海外(オフショア)に委託するのか。

どちらにもメリット・デメリットがあり、一概にどちらが正解とは言えないのが実情です。

本記事では、国内と海外(オフショア)の委託先を比較し、自社の状況や目的に応じて、どのように判断すればよいかを整理していきます。

まずは国内企業への委託について見ていきましょう。

国内委託の一番のメリットは、言語や文化、商習慣の違いによる障壁がないことです。

コミュニケーションにおけるすれ違いが少なく、要件のすり合わせや仕様変更にも柔軟に対応してもらえるケースが多いです。

特にアジャイル開発のように、頻繁に方向転換が必要なプロジェクトでは、この“距離の近さ”が大きな武器になります。

また、日本国内の商取引に精通している点も安心材料です。

契約・法務面での手間も少なく、セキュリティや個人情報保護などの遵守にも慣れています。

一方で、国内委託は人材コストが高く、予算が限られている場合は選択肢が狭くなるというデメリットもあります。

とくに中小企業やスタートアップでは、希望するレベルのスキルやスピードを持つチームを確保しにくい場合もあるでしょう。

次に、ベトナムをはじめとする海外の開発会社(いわゆるオフショア開発)に委託するケースを見てみましょう。

最大のメリットは、コストと人材の確保のしやすさです。

たとえばベトナムでは、日本よりも人件費が安く、しかもIT人材の供給数が豊富。

最新のWeb技術やモバイルアプリ、クラウドにも対応可能な若手エンジニアが多数います。

また、日本語対応人材やブリッジSEが在籍している企業も多く、以前に比べて日本企業との協業ハードルも低くなっています。

「以前オフショアで失敗したから不安」という方も、現在の状況を正確に知ることは有益です。

ただし、言語・文化・タイムゾーンの違いは依然として考慮すべき要素です。

仕様の伝達やフィードバックに時間がかかる、祝日が異なる、緊急対応が難しいといった場面もありえます。

また、セキュリティポリシーの整備や法的な取り決めについても、相手国との合意形成が必要です。

それぞれの特徴を整理したうえで、国内と海外を比べる際の判断軸を紹介します。

国内企業とのやり取りは、言語も文化も共通しているためスムーズです。

一方、オフショアの場合は、翻訳やブリッジSEを介した間接的なやりとりになるため、「伝える力」や「仕様の言語化」が求められます。

国内企業は、レガシー系や業務系の強みを持つ場合が多く、業種特化の知見も豊富です。

対して、オフショアではReact, Python, Flutterなどのモダン技術を扱う若手人材が多い傾向があります。

国内では、緊急時の対応や仕様変更も柔軟に対応できる体制を取りやすいです。

オフショアは時差や言語の壁があるため、そのぶん初期設計と仕様定義の精度が成功の鍵になります。

国内企業は情報管理や契約関連の安全性が高い反面、オフショアは相手企業の体制や運用レベルに差があるため、事前のチェックが必須です。

国内は単価が高く、供給数も限られがち。

オフショアはコストパフォーマンスに優れ、急拡大や大型案件にも対応しやすいです。

「国内が正解」「オフショアの方が安いから良い」といった単純な比較では、正しい判断にはなりません。

自社の開発目的、社内体制、予算、そして求めるスピードや品質に応じて、どちらが適しているかを見極める必要があります。

たとえば...

といった組み合わせ型の発想も効果的です。

「いきなり海外に委託するのは不安」という企業には、MVP開発や部分的機能の委託から始めるスモールスタートが有効です。

一定の成功体験を積んだうえで、フェーズごとに外注範囲を広げていくことで、リスクを抑えながら外注活用を進めることができます。

外注先を国内か海外かで迷ったときは、「どこが正解か?」ではなく、「どこが今の目的と状況に合っているか?」という視点で考えることが、成功の第一歩となるでしょう。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました!

📢【次回予告】

第4回:オフショア開発って実際どうなの?仕組みと進め方をわかりやすく

▼前回の記事をまだ読んでいない方はこちら!▼

第2回:開発を社内で続ける?外注する?判断に迷ったときの考え方

開発リソースが足りない。採用も思うように進まない。

そんな課題を抱える企業に、今注目されているのがベトナムのIT人材です。

高い技術力と柔軟な対応力を持つベトナムエンジニアと連携する「オフショア開発」は、スピード・コスト・人材確保のすべてにおいて、有効な解決策となりえます。

協会員限定の特典として

などを通じて、企業の第一歩をサポートしています。

まずは無料登録で、信頼できる情報にアクセスしませんか?

人材不足・開発体制の強化に悩む企業の皆さまへ。

「海外に委託するのは不安…」「どんな企業があるのか実際に見てみたい」

そんな声にお応えし、一般社団法人ベトナムオフショア開発協会では、現地視察ツアーを開催します。

ハノイ・ホーチミンに拠点を持つ信頼性の高いオフショア企業4社を訪問し、

現地エンジニアとの対話や開発現場のリアルな様子を体感できます。

さらに、ベトナムのIT事情・人材育成・経済動向についても知見が深まるプログラムです。

「初めての外注に向けて情報収集したい」

「いま依頼している開発体制を見直したい」

そんな企業様にこそおすすめです。

参加をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

現地でしか得られない“確かな判断材料をお届けします。

お問い合わせフォームはこちら

こんにちは!VOC事務局です。

「エンジニアが足りない。でも外に頼って大丈夫なのか…」

「この案件、内製と外注どっちがいい?」

多くの企業が、開発を進めるうえでこうした判断に迷います。

限られた社内リソースで業務を回しつつ、新規開発や保守までこなすのは至難の業。

一方で、外注には不安もある——。本記事ではそんなジレンマに対して、「どう判断すればいいか?」の考え方と基準をわかりやすくご紹介します。

まず整理したいのが、「内製」と「外注」の定義です。

「内製」とは、自社の正社員や常駐パートナーが開発を行うことを指します。

たとえば、自社プロダクトを自社エンジニアで継続開発するケースや、情シス部門が社内システムを改善するケースなどが該当します。

「外注」は、開発会社やフリーランスに業務を委託する形のことを指します。

国内ベンダーはもちろん、オフショア企業との提携も含まれます。

ECサイト制作をWeb会社に依頼したり、アプリ開発を外部に任せるケースが代表的です。

両者の違いは「社内か社外か」だけでなく、進行体制やノウハウ蓄積、コスト構造などにも影響します。

社内での開発、いわゆる「内製」には多くの利点があります。

まず最大のメリットは、自社の業務やビジネス背景を深く理解したメンバーが開発を担当できることです。

要件のすり合わせや仕様変更が発生した際にも、スムーズかつ柔軟に対応できるため、プロジェクトの方向転換がしやすいという強みがあります。

また、開発の過程で得られたノウハウや知見を組織の中に蓄積できるのも大きな魅力です。

自社の業務やシステムに特化した知識が継続的に残ることで、将来的な改善や再開発にもつなげやすくなります。

一方で、社内開発には課題も存在します。

とくに中小企業やスタートアップの場合、慢性的な人材不足に悩まされるケースが多く、開発に必要なリソースを確保しきれないこともしばしばです。

新たに人材を採用したり育成したりするには、時間もコストもかかります。

さらに、特定のメンバーに業務が集中してしまう「属人化」のリスクも見逃せません。

退職や異動が発生した際に、システムの仕様や運用フローが分からなくなってしまう、といったケースも現実には起きています。

このように、社内開発は柔軟性やノウハウ蓄積の面では優れていますが、リソース確保や継続性の面で一定のハードルがあることも理解しておく必要があります。

外注には、社内開発にはない数多くの利点があります。

もっとも大きなメリットは、スキルや技術力を持った外部人材を必要なときに迅速に確保できるという点です。

とくに、社内に専門的なノウハウがない場合や、短期間で立ち上げたいプロジェクトがある場合には、外注は非常に有効な選択肢となります。

また、自社の人材を増やすことなく、開発リソースを柔軟に拡張できるのも魅力です。

繁忙期のみ開発規模を拡大したり、特定の技術に特化したチームを短期的に組成したりといったことが可能になります。

これにより、内製では難しいスピード感のある開発体制が実現しやすくなります。

さらに、成果物ベースでの契約が一般的なため、プロジェクト単位でのコスト管理がしやすいという側面もあります。

人件費としての固定コストを抑えながら、必要な分だけ外部リソースを活用することができるため、経営的にも柔軟性の高い運用が可能になります。

しかし、外注にも注意すべき課題があります。

まず、要件定義や仕様伝達に手間がかかるという点です。

外部のパートナーに自社の業務や期待値を正確に伝えるには、十分なドキュメントやコミュニケーションが欠かせません。

これを怠ると、成果物の品質に影響が出たり、スケジュールの遅延につながることもあります。

また開発業務が外部にある分、ノウハウが社内に蓄積されにくいという懸念もあります。

将来的に内製に切り替えたい場合や、別のベンダーに移行したい場合に、情報が残っておらず苦労することもあるでしょう。

さらに、外注先によっては品質や進行管理に差が出やすいことも事実です。とくに海外のオフショア企業を利用する場合、言語や文化の違いから、想定外のリスクが生じる可能性もあるため、委託先の選定は慎重に行う必要があります。

このように、外注開発はスピードや柔軟性に優れる反面、コミュニケーションや品質管理の工夫が求められる手法です。

自社の体制や目的に応じて、どのように活用するかを見極めることが重要です。

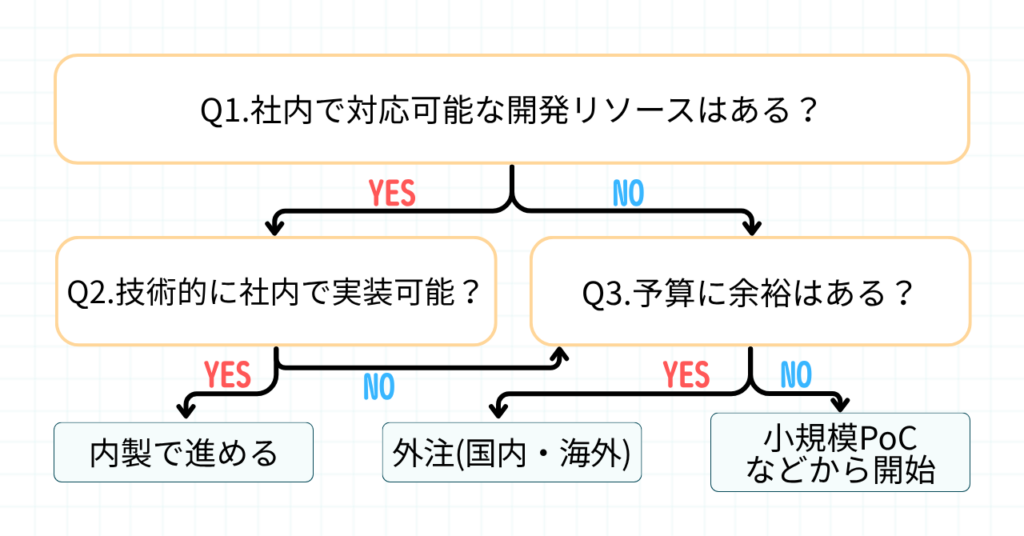

内製と外注、どちらを選ぶべきか。その判断に迷ったときには、単に「コストが安いから」「社内に人がいないから」といった短絡的な基準ではなく、3つの観点(=軸)から総合的に検討することが重要です。

まず最初に検討すべきは、自社にどれだけの開発リソースが確保されているかです。

現在進行中のプロジェクトや運用業務だけで手一杯になっている場合、たとえスキルを持った人材が社内にいても、新規開発に手を回せない可能性があります。

開発のボリュームやスケジュール、優先度なども踏まえ、「この案件を社内で無理なく回せるか?」を冷静に見極める必要があります。

次に考えるべきは、「いつまでに何を完成させる必要があるのか?」という時間軸です。

もし短期間で立ち上げたい、リリースを急ぎたいといった要件がある場合、内製にこだわって人材を採用・育成している時間はありません。

このようなケースでは、スピーディに対応可能な外注の方が適している場合があります。

逆に、長期的な運用を見据えた開発であれば、じっくり内製体制を整える判断も有効です。

最後に意識したいのが、その開発が将来的にどれだけ自社の事業に関わるかという視点です。

たとえば、コア業務に直結する機能や、継続的に改善・改修が必要な領域であれば、内製で進めてノウハウを蓄積する方が合理的です。

一方で、PoCやスポット的な業務ツール、技術検証など「一時的なプロジェクト」であれば、外注を活用した方がコスト・スピードの両面で効率が良くなります。

この3つの軸をもとに状況を整理することで、短期と長期、戦略的な投資と即応性のバランスを取りながら判断することが可能になります。

どちらか一方を盲信するのではなく、目的やフェーズに応じて柔軟に選ぶ視点が、これからの開発体制には求められています。

「いきなり全部任せるのは不安…」と感じるのは、ごく自然なことです。

実際、外注を検討している多くの企業が同じような不安を抱えています。

そこでおすすめしたいのが、「スモールスタートで試す」というアプローチです。

たとえば、新規プロダクトの初期段階にあたるMVP(Minimum Viable Product)開発だけを外注してみる。

あるいは、システム全体の中から特定の機能モジュールのみを委託してみるといった形で、リスクを抑えながら外注の効果や相性を見極めることができます。

このように、まずは小さなスコープで実績を積んでいくことで、コミュニケーションの取りやすさ、品質や納期の精度、チームとの相性といった要素を具体的に確認できるようになります。

もし「これはいけそうだ」と感じたら、次のフェーズで開発範囲を拡大することも可能ですし、逆に「やはり内製に戻したい」と思ったときも、スコープが小さい分、方向転換しやすいというメリットもあります。

はじめて外注にチャレンジする企業にとっては、「部分的な外注」から始めるのが最も安全で現実的な方法といえるでしょう。

いかがでしたか?

開発は内製すべきか?外注すべきか?

その答えは「どちらが優れているか」ではなく、「今の自社にとって最適なバランスは何か」です。

部分的に外注しながら内製も活かす「ハイブリッド型」も、有効な選択肢の一つです。

迷った際は、第三者に相談することも一つの手段です。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました!

📢【次回予告】

第3回:国内と海外、開発を委託するならどちらが正解?

▼前回の記事をまだ読んでいない方はこちら!▼

第1回:開発を外注したいけど、どこに頼めばいい?【初心者向けガイド】

「人手が足りないけど、エンジニア採用は難しい…」

「外注を検討したいけれど、何から始めればいいか分からない…」

そんな企業担当者の方に向けて、

開発外注に関する基本的なナレッジや、信頼できる委託先の見つけ方をサポートするのが、

ベトナムオフショア開発協会です。

「まだ海外委託までは考えていないけれど、まず情報収集から始めたい」

そんな方も歓迎&年会費無料です。

一般社団法人ベトナムオフショア開発協会では、「ベトナムオフショア視察ツアー」を開催します。

現地のオフショア企業4社を訪問し、最新の開発技術、経済動向、未来予測に直接触れる貴重な機会です。

ハノイ・ホーチミンの現地企業・技術者との交流や街歩きも予定しています。

初めてのオフショア導入検討にも、既存体制の見直しにも、「行く価値のある視察」をお約束します。

下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

お問い合わせフォームはこちら

こんにちは!VOC事務局です。

「システム開発を外注したいけど、どこに頼めばいい?」

この悩みは、近年多くの企業が直面しています。

特に、社内エンジニアのリソースが限られていたり、開発スピードを求められるプロジェクトが立ち上がったりすると、「開発 外注 方法」や「IT 開発 外注 相場」といった言葉で検索して情報を集める方も少なくないでしょう。

この記事では、はじめて開発を外注する企業担当者に向けて、基本的な外注の進め方や委託先の選び方について、丁寧に解説します。

近年、IT人材不足が深刻化する中で、自社エンジニアだけでは案件をこなしきれないという課題を持つ企業が増えています。

エンジニアの採用は競争が激しく、必要なスキルセットを持つ人材を確保するのは簡単ではありません。

このような背景から、システム開発やWebアプリ開発を外注する動きが活発になっています。

特に、限られたリソースでスピード感のある開発を行う必要があるスタートアップや中小企業では、外注先とのパートナーシップ構築が成長戦略の一環として捉えられるようになってきました。

開発を外注するといっても、その方法はさまざまです。代表的な選択肢としては以下の3つが挙げられます。

日本語でのやりとりが可能で、安心感のある外注方法です。

仕様の伝達や契約面でのリスクも比較的低いため、初めて外注を検討する企業にとっては、導入しやすい選択肢の一つです。ただし、開発単価は比較的高めで、予算によっては検討が難しいこともあります。

比較的小規模なシステム開発やアプリ開発を短期間で依頼したい場合に適しています。

単価を抑えやすい一方で、スキルや信頼性、稼働の安定性にばらつきがあるため、発注経験が少ない企業では注意が必要です。

ここ数年で注目度が上がっているのがオフショア開発の活用です。ベトナムやインドなどの新興国にある開発会社と契約し、コストを抑えながら開発体制を強化するという方法です。

日本語対応や開発品質など、国によって特色がありますが、費用対効果の高い開発外注手段として認知が広がっています。

▼以下の記事でオフショア開発について詳しく解説しています!▼

【簡単解説】オフショア開発とは?意味やメリットを5分で分かりやすくご紹介!

| 外注形態 | 対応スピード | コスト感 | コミュニケーション | 継続性 |

| 国内企業 | ◎ | △ | ◎ | ◎ |

| フリーランス | ◎ | ◎ | △〜◎ | △ |

| オフショア開発 | ◯〜◎ | ◎ | △(国による) | ◎ |

よくある誤解として「外注=安かろう悪かろう」というイメージがありますが、近年では“成果に責任を持つ外注先”を選び、社内と一体化した体制で開発を進めるケースも珍しくありません。

特に開発を外注するならどこが最適なのかという判断は、単純に「安いかどうか」だけでなく、「どの領域を任せるのか」「どこまで巻き取ってくれるか」「どの程度コミュニケーションがとれるか」など、総合的な視点が求められます。

「外注先とのやりとりがうまくいくか不安」「成果物の品質が心配」「契約まわりにトラブルがないか気になる」といった声は、初めての外注を検討する企業によく見られます。

しかし、これらの課題は発注の準備段階で多くが解決できます。

たとえば、発注前に要件をしっかり整理しておくことで、イメージのずれを防げます。

また、進行管理ツール(SlackやBacklog、GitHubなど)を活用することで、遠隔でもスムーズに進捗共有が可能になります。

開発を外注することは、単に「社内でやれないから外に任せる」という後ろ向きな選択ではありません。

むしろ、事業スピードやリソース最適化の観点から、目的に応じて柔軟に外注を活用する姿勢が求められる時代です。

初めての外注でも、情報収集をしっかり行い、自社の目的や予算、リスク許容度に合った外注先を選ぶことができれば、大きな成果を得ることができます。

次回は、「内製と外注のどちらを選ぶべきか?」をテーマに、開発の体制づくりにおける判断基準について解説していきます。

📢【次回予告】

第2回:開発は社内で続ける?外注する?判断に迷ったときの考え方

「人手が足りないけど、エンジニア採用は難しい…」

「外注を検討したいけれど、何から始めればいいか分からない…」

そんな企業担当者の方に向けて、

開発外注に関する基本的なナレッジや、信頼できる委託先の見つけ方をサポートするのが、

ベトナムオフショア開発協会です。

「まだ海外委託までは考えていないけれど、まず情報収集から始めたい」

そんな方も歓迎&年会費無料です。

一般社団法人ベトナムオフショア開発協会では、「ベトナムオフショア視察ツアー」を開催します。

現地のオフショア企業4社を訪問し、最新の開発技術、経済動向、未来予測に直接触れる貴重な機会です。

ハノイ・ホーチミンの現地企業・技術者との交流や街歩きも予定しています。

初めてのオフショア導入検討にも、既存体制の見直しにも、「行く価値のある視察」をお約束します。

下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

お問い合わせフォームはこちら

こんにちは!VOC事務局です。

国内のIT人材不足を背景に、ベトナムをはじめとするアジア諸国のエンジニアに注目が集まっています。

中でも「教育の質」や「専門スキルの高さ」は、委託先選定における大きな判断材料のひとつです。

では実際に、ベトナムのIT教育はどれほど進んでいるのでしょうか?

この記事では、事実ベースのデータと出典に基づき、ベトナムのIT系高等教育の現状と、注目される大学・教育制度の実力を解説します。

まず注目すべきは、ベトナム人学生のSTEM(科学・技術・工学・数学)分野への関心と実績の高さです。

アメリカの教育機関が発表した Open Doors Report(2023) によれば、2022–2023年時点でアメリカに在籍するベトナム人学生は約21,900人。そのうち47.6%がSTEM系を専攻し、21.5%はコンピュータサイエンス関連を学んでいます。

この数字からは、ベトナム国内での基礎教育・高等教育を経た学生が、グローバルな舞台で活躍する実力を備えていることが読み取れます。

ベトナムには、ITや工学分野に特化した教育機関が数多く存在します。

北部の代表例は、ハノイ工科大学(Hanoi University of Science and Technology, HUST)。

1956年設立の同校は、ベトナムで最も歴史ある技術系大学のひとつであり、コンピュータサイエンス分野でも国内最高峰の評価を得ています。

南部では、ホーチミン市工科大学(Ho Chi Minh City University of Technology, HCMUT)が知られています。

Computer ScienceおよびComputer Engineeringのプログラムは、国際的な教育評価機関である ABET の認証を受けており、グローバル基準に準拠した教育体制が整っています。

また、トンドゥックタン大学(Ton Duc Thang University)は、Times Higher Education (THE) ランキング にも登場するなど、近年国際評価が上昇しており、研究・教育水準の高さが注目されています。

近年、ベトナムの大学では英語によるカリキュラムや国際認証の取得が積極的に進められています。

たとえば、AUN-QAやABETのような認証を取得することで、教育の国際化が加速。外国人教員の登用や学生の国際交流も活発です。

また、ベトナム・ドイツ大学(Vietnamese-German University) のような海外連携型大学では、欧州型の実践教育やインターンシップ制度が導入されており、より産業に直結したIT人材の育成が行われています。

教育産業全体としても成長が続いており、Statistaの調査 によればベトナムの教育市場は年平均15%以上の成長率を記録。

特にデジタル教育・IT人材育成分野への投資が顕著です。

また、ベトナム情報通信省(MIC) は「2045年までに150万人のデジタル人材を育成する」という国家戦略を発表しており、IT教育は国家的な重要分野として明確に位置づけられています。

ベトナムのIT人材が注目される背景には、若さやコスト面のメリットだけでなく、信頼に足る教育基盤と、グローバル水準で通用する実力があります。

こうした教育環境に支えられたベトナムのIT人材は、即戦力としての開発スキルに加え、長期的な協業を視野に入れた育成のしやすさも備えています。

これにより、単発の開発委託にとどまらず、中長期のパートナーシップを築ける人材供給国として、多くの企業がベトナムを選ぶ理由が裏付けられているのです。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました!

開発リソースが足りない。採用も思うように進まない。

そんな課題を抱える企業に、今注目されているのがベトナムのIT人材です。

高い技術力と柔軟な対応力を持つベトナムエンジニアと連携する「オフショア開発」は、スピード・コスト・人材確保のすべてにおいて、有効な解決策となりえます。

協会員限定の特典として

などを通じて、企業の第一歩をサポートしています。

まずは無料登録で、信頼できる情報にアクセスしませんか?

一般社団法人ベトナムオフショア開発協会では、「ベトナムオフショア視察ツアー」を開催します。

現地のオフショア企業4社を訪問し、最新の開発技術、経済動向、未来予測に直接触れる貴重な機会です。

ハノイ・ホーチミンの現地企業・技術者との交流や街歩きも予定しています。

初めてのオフショア導入検討にも、既存体制の見直しにも、「行く価値のある視察」をお約束します。

下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

お問い合わせフォームはこちら

こんにちは!VOC事務局です。

国内のIT人材不足が深刻さを増すなか、多くの企業がオフショア開発を導入し、開発体制の強化やコスト最適化を図っています。

その中でも、いま最も多くの企業に選ばれているのが「ベトナム」です。

かつては、中国やインドがオフショア開発の主流でした。

中国は地理的近さと豊富な人材、インドは高度な技術力とグローバル案件の豊富さを武器に、多くの日本企業が活用してきました。

しかし近年、そうした従来の選択肢を抑えて、ベトナムがオフショア開発先として圧倒的な支持を集めるようになっています。

その背景には、若くて柔軟なエンジニア層、質の高い日本語対応、親和性のあるビジネスマナー、そして国家戦略としてのIT人材育成など、複合的な強みがあります。

とはいえ、「本当に中国やインドよりもベトナムが良いのか?」「どんな点で優位性があるのか?」と疑問を抱く方も少なくないでしょう。

本記事では、オフショア開発の3大主要国であるベトナム・中国・インドを多角的に比較し、なぜベトナムがこれほどまでに支持されているのかを、データと実情を交えてわかりやすく解説します。

| 国 | 技術傾向 |

| ベトナム | Web/モバイル、クラウド、AI、Python, React等への対応力が高い |

| 中国 | 組み込み・ハードウェア寄り。大規模案件に強いが日本語人材は少なめ |

| インド | Java系・SAPなど大規模基幹系。グローバル向け開発に強み |

ベトナムのエンジニアは、ReactやNode.js、Pythonなど最新のWeb系技術に強く、AWSやAzureなどのクラウドにも対応可能です。モダンな技術を素早く吸収できる20〜30代中心の層が厚く、アジャイル開発やスタートアップ的なスピード感ある開発にもフィットします。

一方、中国は製造系企業との連携や組み込み系、インドは大規模な基幹系やグローバル対応が得意とされており、それぞれ得意分野が異なります。

| 国 | 相場感(開発単価) | 備考 |

| ベトナム | 1,200〜1,800 USD/月(一般エンジニア) | 品質・対応力とのバランスが良い |

| 中国 | 1,800〜2,500 USD/月 | 地域によってばらつきあり/やや高騰傾向 |

| インド | 1,500〜2,200 USD/月 | 安いが管理・品質にばらつきあり |

ベトナムでは国家戦略として日本語人材の育成が進められており、日本語検定N2〜N3レベルのエンジニアやブリッジSEが多く存在します。実際、日系企業を主要顧客とする開発会社では日本語での業務遂行が可能です。

一方、インドや中国では英語中心で、日本語でのやりとりが必要な場合は対応が難しいケースもあります。

| 国 | 人材供給傾向 |

| ベトナム | 毎年約5万人のIT新卒者が供給される。若手中心で拡大傾向 |

| 中国 | 人口規模は大きいが人件費上昇中。都市部に集中傾向 |

| インド | 人口は多いが、実力のばらつきが大きい |

ベトナムでは、年間5万人以上のIT関連新卒者が輩出されており、20代〜30代前半を中心に学習意欲の高いエンジニアが多数存在します。今後も継続的な供給が見込まれており、安定した人材確保が可能です。中国は供給力があるものの、都市部での人件費上昇が進んでいます。インドは人口が多く供給量は豊富ですが、スキルのばらつきや離職率の高さが課題とされています。

| 国 | 相場感(開発単価) | 備考 |

| ベトナム | 1,200〜1,800 USD/月(一般エンジニア) | 品質・対応力とのバランスが良い |

| 中国 | 1,800〜2,500 USD/月 | 地域によってばらつきあり/やや高騰傾向 |

| インド | 1,500〜2,200 USD/月 | 安いが管理・品質にばらつきあり |

| 項目 | ベトナム | 中国 | インド |

| 日本との時差 | 約2時間 | 約1時間 | 約3.5時間 |

| 商習慣 | 親和性が高く柔軟 | ビジネス色が強い | 個人主義がやや強め |

| 祝日など | 旧正月あり | 旧正月あり | 宗教祝日が多い |

ベトナムがオフショア開発先として圧倒的に支持されているのは、単にコストが安いからではありません。

言語・文化・技術・人材のバランスが非常に良く、日本企業にとって“任せやすい”環境が整っているからです。

まず、日本語対応力はオフショア先の中でも突出しています。

国家戦略として日本語教育が進められており、N2〜N3レベルのエンジニアやブリッジSEが多数在籍。

加えて、日本的な報連相や丁寧なコミュニケーションにも馴染みがあります。

技術面では、ReactやPython、AWSなどモダンな技術に強い若手エンジニアが豊富で、国内開発と近い感覚で連携できます。

さらに、IT系の高等教育機関からは毎年5万人以上の新卒が輩出されており、将来的な人材供給も安定しています。

そのうえ、ベトナム政府はIT産業と日本向け人材の育成を重点政策として推進しており、継続的に信頼できる開発体制を構築しやすいのも特徴です。

ベトナムは「コスト」ではなく、「信頼して任せられる環境」で選ばれるオフショア先になっています。

いかがでしたか?

オフショア開発において重要なのは、「コストの安さ」ではなく「目的に合った国とチームを選ぶこと」です。

その観点で見ると、ベトナムは技術・人材・言語・文化のすべての面で日本企業にとってバランスが取れており、今後も信頼できるパートナーとして有力な選択肢となるでしょう。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました!

開発リソースが足りない。採用も思うように進まない。

そんな課題を抱える企業に、今注目されているのがベトナムのIT人材です。

高い技術力と柔軟な対応力を持つベトナムエンジニアと連携する「オフショア開発」は、スピード・コスト・人材確保のすべてにおいて、有効な解決策となりえます。

協会員限定の特典として

などを通じて、企業の第一歩をサポートしています。

まずは無料登録で、信頼できる情報にアクセスしませんか?

一般社団法人ベトナムオフショア開発協会では、「ベトナムオフショア視察ツアー」を開催します。

現地のオフショア企業4社を訪問し、最新の開発技術、経済動向、未来予測に直接触れる貴重な機会です。

ハノイ・ホーチミンの現地企業・技術者との交流や街歩きも予定しています。

初めてのオフショア導入検討にも、既存体制の見直しにも、「行く価値のある視察」をお約束します。

下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

お問い合わせフォームはこちら

こんにちは!VOC事務局です。

世界的なエンジニア不足が続く中、ベトナムのIT人材に注目が集まっています。

若くて優秀な人材が多く、政府によるIT教育支援も進むこの国は、オフショア開発の候補地として多くの企業から評価されています。

しかし、「実際のスキルは?」「どんな技術分野に強いのか?」といった疑問を持つ方も多いはず。

この記事では、最新の統計データや図解を交えながら、ベトナムIT人材の市場規模と技術トレンドをわかりやすく解説します。

コストではなく、“質と成長性”に注目して、信頼できるパートナー選定のヒントにしていただければと思います。

日本企業をはじめとする多くの企業が、オフショア開発先としてベトナムを候補に挙げています。

その理由は、単なる「人件費の安さ」ではなく、人材の質と供給力にあります。

世界的なエンジニア不足が深刻化する中で、ベトナムは若くて成長意欲の高いIT人材が豊富な国として存在感を高めています。

2024年時点で、ベトナムにはおよそ150万人のICT人材が存在し、そのうちソフトウェアエンジニアは約53万人と推計されています。

さらに、IT関連の大学・専門学校からは毎年5万人以上の新卒人材が輩出されており、市場規模は年々拡大しています。

若年層が中心で、エンジニアの平均年齢は20代後半。柔軟な吸収力と新技術への順応性が強みです。

ベトナムのITエンジニアは、現代的なWeb・モバイル開発からバックエンド、さらにはクラウドやAI領域に至るまで、幅広い技術スタックに対応しています。

人気のあるプログラミング言語には、JavaScript、Java、C#、PHP、Pythonがあり、それに伴うフレームワークとしてReact、Spring Boot、.NET Core、Laravel、Djangoなどが広く使われています。

特にWebアプリやモバイルアプリ(React NativeやFlutter)の開発においては、日本企業からの受託実績も増加しています。

クラウドスキルに関しても、AWS(利用率38.3%)やMicrosoft Azure(25.2%)といった主要なプラットフォームへの対応経験が豊富で、MySQLやSQL Server、MongoDB、PostgreSQLなどのRDB/NoSQLの運用にも強みがあります。

また、AI・機械学習・データサイエンス・ブロックチェーンといった先端技術への関心も高く、これらの技術を業務で活用する若手エンジニアも増えています。

単なる下請けではなく、要件定義や技術選定といった上流工程への関与も可能な人材層が育ちつつあります。

ベトナム政府は、IT分野を国家戦略の中核産業と位置づけ、2020年に「国家デジタルトランスフォーメーション計画(749/QĐ-TTg)」を策定しました。

この計画では、「デジタル政府・デジタル経済・デジタル社会」の3本柱を掲げ、2030年に向けた技術国家への変革を進めています【出典:CICC/ベトナム政府資料】。

とくにIT人材育成は重要なテーマとされており、以下のような施策が推進されています:

また、政府はデジタル経済のGDP比率を2025年に20%、2030年には30%に引き上げる目標を掲げており、それを支えるデジタル人材の供給が国家成長戦略の鍵とされています【出典:VietBiz―ベトナムのICT市場・人材育成に関する現状と展望(2024年)】。

これらの取り組みにより、ベトナムでは単なるコーディング人材ではなく、設計・要件定義など上流工程にも対応可能なエンジニアの育成が着実に進められています。

人材の数だけでなく、質・スキル・語学力・対応力においてもベトナムのIT人材は大きな成長を遂げています。

今後、より重要なのは「どの企業・チームを選ぶか」。

オフショア開発は、コスト重視ではなくパートナー選定と共創体制の構築が鍵になります。

いかがでしたか?

ベトナムのIT人材は、数と質の両面で大きな魅力を持つ存在です。

「安いから」ではなく、「任せられるから」「一緒に成長できるから」という視点で向き合うことが、これからのオフショア活用の本質と言えるでしょう。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

開発リソースが足りない。採用も思うように進まない。

そんな課題を抱える企業に、今注目されているのがベトナムのIT人材です。

高い技術力と柔軟な対応力を持つベトナムエンジニアと連携する「オフショア開発」は、スピード・コスト・人材確保のすべてにおいて、有効な解決策となりえます。

協会員限定の特典として

などを通じて、企業の第一歩をサポートしています。

まずは無料登録で、信頼できる情報にアクセスしませんか?

一般社団法人ベトナムオフショア開発協会では、「ベトナムオフショア視察ツアー」を開催します。

現地のオフショア企業4社を訪問し、最新の開発技術、経済動向、未来予測に直接触れる貴重な機会です。

ハノイ・ホーチミンの現地企業・技術者との交流や街歩きも予定しています。

初めてのオフショア導入検討にも、既存体制の見直しにも、「行く価値のある視察」をお約束します。

下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

お問い合わせフォームはこちら

こんにちは!VOC事務局です。

「国内でエンジニアが足りない」「コストが高すぎる」――こんな悩みを抱える企業が増えている中で、注目されているのがオフショア開発です。

つまり、開発業務を海外のチームにお願いする方法ですね。

海外といえばインドやフィリピンが有名ですが、ここ数年でグッと存在感を増してきたのがベトナムです。

実は、日本との相性もバッチリなこの国。今回は、「なぜオフショア開発でベトナムが選ばれているのか?」その理由を5つにまとめてご紹介します!

最近、「オフショア開発ならベトナム!」という声をよく聞きませんか?

その理由は、IT人材の質と量、コスト、そして日本との相性の良さがバランスよく揃っているからなんです。

事実、東南アジアを中心とするオフショア開発国のなかでも、ベトナムは過去数年間にわたってオフショア開発の委託先として注目度ナンバーワンの国にランクインしています。

オフショア開発検討先 国別割合

出典:オフショア開発白書(2024年版)

ベトナムは若い人口が多く、国全体でIT教育にも力を入れています。優秀なエンジニアが毎年どんどん育っていて、技術力もしっかりしています。

しかも、日本語や日本企業の文化に理解がある人材も増えているので、やり取りがスムーズに進むんです。

さらに、コストも比較的安く、時差も少ない。

こうした理由から、多くの日本企業がベトナムに注目し、実際に開発拠点を移す動きも加速しています。

まず大きいのがコストの安さ。

日本のエンジニアと比べて、給料はざっくり半分以下。それでいて、しっかり教育を受けた優秀な人材が多いんです。

「コストを抑えつつ、ちゃんとした開発がしたい」なら、ベトナムはぴったりです。

ベトナムのIT人材は2023年時点で約53万人となっており、その半数以上が20代〜30代の若い世代で占められています。毎年5万人以上のIT人材も新たに排出されています。

みんな真面目で吸収が早く、イノベーションを生み出しやすい傾向があります。

最近では、AIやブロックチェーンといった先端分野にもチャレンジしてる人たちが増えています。

オフショア開発において言葉の壁が気になるところですよね。

でもベトナムはそこも安心です。

英語を使えるエンジニアが多く、日本向けに日本語が話せる人材を育てている企業もあります。

特にBrSE(ブリッジSE)と呼ばれる、日本と現地をつなぐ役割のエンジニアは、プロジェクト進行にとても重要な存在になります。

ベトナムの人たちはとても親日的。文化的にも礼儀や真面目さを重んじるので、日本の企業文化と合いやすいんです。

「報・連・相(ほうれんそう)」の大切さも理解してくれているので、プロジェクトがスムーズに進みやすいですよ。

IT都市として知られるホーチミンやハノイは、インターネットも電力も安定していて、開発環境としてはバッチリです。

しかも政治的にも比較的安定しているので、長期的な開発パートナーとしても安心感があります。

オフショア開発はコスト面や人材面で魅力的ですが、「ちゃんと成果が出るか心配…」という声もよく聞きます。

実際、うまくいっている企業とそうでない企業の差は、事前準備とコミュニケーションの設計にあります。

これらをちゃんと準備しておくことで、後からの手戻りや認識違いを最小限に抑えられます。

まず何よりも重要なのが、パートナー選びです。

価格だけで選んでしまうと後々トラブルにもなりかねないので注意しなければなりません。

特に気にしておくとよい点として、日本企業と取引実績があるか?ブリッジSEは在籍しているか?品質管理体制やセキュリティ対策が明確か?契約前に技術テストやトライアル開発ができるかなどをチェックしておきましょう。

オフショア開発でありがちな失敗の多くは、「認識のズレ」から起こります。

これを防ぐためにも、定例ミーティングを行う、チャットツールで常時連絡を取れる体制を作っておくなど、最初にしっかりとコミュニケーションのルールを決めておくことが重要です。

また言語や文化の違いをカバーするために、要件定義・仕様書の作成は超重要です。

日本のように「阿吽の呼吸」で進めるのはNG。あいまいな表現は避けて、誰が見ても同じ解釈になるように明文化しましょう。

いかがでしたか?

「コストを抑えつつ、しっかりした開発をしたい」

「日本語が通じるエンジニアと仕事がしたい」

「長く付き合える海外チームを探してる」

そんな企業にとって、ベトナムはかなり理想的な選択肢です。

オフショア開発をこれから考えるなら、ぜひ一度、ベトナムを検討してみてはいかがでしょうか?

以上、最後までお読みいただきありがとうございました!

開発リソースが足りない。採用も思うように進まない。

そんな課題を抱える企業に、今注目されているのがベトナムのIT人材です。

高い技術力と柔軟な対応力を持つベトナムエンジニアと連携する「オフショア開発」は、スピード・コスト・人材確保のすべてにおいて、有効な解決策となりえます。

協会員限定の特典として

などを通じて、企業の第一歩をサポートしています。

まずは無料登録で、信頼できる情報にアクセスしませんか?

一般社団法人ベトナムオフショア開発協会では、「ベトナムオフショア視察ツアー」を開催します。

現地のオフショア企業4社を訪問し、最新の開発技術、経済動向、未来予測に直接触れる貴重な機会です。

ハノイ・ホーチミンの現地企業・技術者との交流や街歩きも予定しています。

初めてのオフショア導入検討にも、既存体制の見直しにも、「行く価値のある視察」をお約束します。

下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

お問い合わせフォームはこちら