こんにちは。一般社団法人ベトナムオフショア開発協会事務局です。

生成AIの活用が進む中で、ソフトウェア開発の現場でも「AIをどう使うか」が日常的なテーマになりつつあります。

コード生成やチャットによる質問応答だけでなく、社内資料の検索、情報整理、定型業務の自動化など、現場データをどう扱うかという領域にも、AI活用の可能性が広がっています。

一方で、

「AIを試してみたが、業務にうまく組み込めなかった」

「PoCで終わってしまい、定着しなかった」

という声も少なくありません。

本記事では、AIを前提にした業務設計や現場データ活用の考え方について整理しつつ、1月23日開催のオフラインセミナー「AI時代のオフショア戦略」で予定しているセッション内容を、簡単にご紹介します。

開発現場には、設計書、仕様書、報告書、FAQ、過去の議事録など、日々蓄積される大量のデータがあります。

しかし、それらは必ずしも整理された形で存在しているわけではなく、

「探すのに時間がかかる」

「結局、人に聞いた方が早い」

といった状況が常態化しているケースも多いのではないでしょうか。

AIを使えば何でも解決できる、という話ではありません。

重要なのは、どの工程をAIに任せ、どこを人が担うのかをどう設計するかです。

2026年1月23日に開催する、一般社団法人ベトナムオフショア開発協会主催セミナー「AI時代のオフショア戦略」では、「現場データの自動化を支えるAIワークフロー」をテーマに、株式会社CUBE SYSTEM VIETNAM CO., LTD.より、実際の取り組みをもとにした事例紹介を行います。

このセッションで紹介する事例では、AIに判断や意思決定を任せるのではなく、人が判断する前段階の作業をAIが支えることに焦点を当てています。

関連資料の収集や、情報の整理・要約、過去データの参照や比較。

こうした「考える前の準備」をAIワークフローとして業務フローに組み込み、人はその結果をもとに判断する、という役割分担です。

AIを便利なツールとして単発で使うのではなく、現場の業務に自然に組み込まれ、使われ続ける形をどう設計するのか。

その考え方と運用が、この事例の大きなポイントです。

セッションでは、

こうした点を、具体的な事例を交えながらご紹介する予定です。

2008年株式会社キューブシステムに入社。

流通EDIシステムにてシステム開発・運用保守業務に従事する。

2013年よりCUBE SYSTEM VIETNAM Co., LTD.に出向。

統括部長としてオフショア案件の管理から組織運営まで担う。

当初社員数15人から2023年には100名超の規模に成長させ、その都度、規模に合わせた組織管理を実施。

8年以上にわたり、アプリケーション開発業務に従事。

現在は、Managerとして、AI・IoT領域におけるソリューションの研究・企画・推進を担っている。

AI・IoTソリューションの企画、技術検証、および導入支援を中心に、LLM・Agentic技術を活用した業務効率化や新サービスの検討を推進。

また、AIチームの戦略立案、体制構築、技術育成、採用・拡大施策の企画をリードし、技術力強化および組織拡大を推進するとともに、企業向けAI活用の提案、PoC推進、社内外プロジェクトの調整を実施。

さらに、日系企業との協業モデル構築およびプロジェクト推進にも携わっている。

AI活用が進む中で、「何ができるか」だけでなく、「どう業務に組み込むか」がより重要になっています。

今回のセッションは、AI駆動開発を考えるうえでの一つの具体例として、現場視点のヒントを得られる内容になるはずです。

ご関心のある方は、ぜひセミナーの詳細もあわせてご覧ください。

日時:2026年1月23日(金)16:00~18:00

会場:東京都港区(詳細は1月中旬にお知らせします)

定員:50名(オフショア開発会社は10社まで)

参加費用:無料

備考:

・お申し込みが多数の場合は、事業会社を優先させて頂く場合がございます。

・セミナー終了後、希望者向けに懇親会を予定しています(実費・事前申込制)。

・プログラムの内容は一部変更となる場合があります。

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。

こんにちは。一般社団法人ベトナムオフショア開発協会事務局です。

近年、「AI駆動開発」という言葉を耳にする機会が増えてきました。

生成AIによるコード生成や設計補助、テストの自動化など、開発のさまざまな場面でAIが使われ始めています。

一方で、

「AI駆動開発と言われても、結局どういう進め方を指すのか分からない」

「従来の開発と何が違うのか、まだ整理できていない」

と感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、「AI駆動開発とは何か」について簡単に整理しながら、1月23日開催のオフラインイベント「AI時代のオフショア戦略」で扱うテーマの一部をご紹介します。

AI駆動開発は、特定のツールや機能を指す言葉ではありません。

AIが一部の作業を代替する、という話にとどまらず、AIの存在を前提に、開発の進め方そのものを捉え直す考え方です。

要件整理、設計、実装、レビュー。

これまで人が担ってきた判断や作業の一部を、どこまでAIに任せ、どこを人が判断するのか。

この切り分けをどう設計するかによって、開発の進め方や役割の置き方は大きく変わります。

しかし現状では、「AIができること」と「開発プロセスをどう設計するか」という話が混ざったまま語られることも多く、AI駆動開発という言葉だけが先行している側面もあります。

1月23日に東京・港区で開催するオフラインセミナー「AI時代のオフショア戦略」では、その導入として「AI駆動開発とは?」をテーマにしたセッションを設けています。

本セッションでは、AI駆動開発を流行の開発手法として紹介するのではなく、従来の開発と何が変わり、どこを見直す必要があるのかを整理します。

この後に続く事例紹介やパネルディスカッションを理解するための、全体像を掴むための位置づけです。

東北大学大学院修了後、富士通株式会社に入社。

株式会社富士通研究所にて、大容量ハードディスクを中心としたストレージデバイスの基礎研究に従事する。

2001年に株式会社アイディーエスへ入社。

システムインテグレーション業界において20年以上の経験を持ち、開発部長、営業部長、新規事業開発、自社サービス運営など、幅広い役職を歴任。2015年に取締役、2017年より執行役員を務める。

海外事業にも早くから関わり、IDS Vietnamの立ち上げを担当。

2021年10月よりIDS Vietnam Co.,LtdのCEOに就任し、現在は東京とホーチミンの2拠点で活動している。

AI活用が進む中で、開発の進め方や体制をどう設計するかは、今後ますます判断が難しくなっていきます。

本記事は、その答えを提示するものではありません。

あくまで、考えるための前提を整理することを目的としています。

AI駆動開発という考え方を、今後の判断材料のひとつとして整理したい方は、セミナーの詳細もあわせてご覧ください。

日時:2026年1月23日(金)16:00~18:00

会場:東京都港区(詳細は1月中旬にお知らせします)

定員:50名(オフショア開発会社は10社まで)

参加費用:無料

備考:

・お申し込みが多数の場合は、事業会社を優先させて頂く場合がございます。

・セミナー終了後、希望者向けに懇親会を予定しています(実費・事前申込制)。

・プログラムの内容は一部変更となる場合があります。

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。

こんにちは。一般社団法人ベトナムオフショア開発協会事務局です。

生成AIの進化によって、ソフトウェア開発におけるコミュニケーションのあり方は大きく変わり始めています。

翻訳、要約、議事録作成、仕様の構造化。

これまで人手に頼っていた作業の多くが、AIによって補完、あるいは置き換えられるようになりました。

特に、複数言語・複数拠点で進める開発では、「言語の壁」をどう越えるかが長年の課題でした。

AIはこの領域において、確実に新しい選択肢を提示しています。

多言語で開発を進めていると、

「翻訳はできているのに、なぜか話が噛み合わない」

そんな場面に心当たりがある方も多いのではないでしょうか。

こうした課題は、単なる“翻訳精度”の問題ではありません。

多言語環境におけるコミュニケーションの構造そのものが、限界に近づいているとも言えます。

生成AIの進化によって、この構造を見直す選択肢が現実的になりつつあります。

とはいえ、「AIを使えば解決する」という話でもありません。

実際の現場では、どこにAIを使い、どこを人が担っているのか。

何が変わり、何は変わっていないのか。

そこを整理しないまま導入しても、期待した効果は出ません。

2026年1月23日に開催する一般社団法人ベトナムオフショア開発協会主催セミナー「AI時代のオフショア戦略」では、株式会社NAL JAPANより、「多言語コミュニケーションを変えるAI活用の最前線」をテーマに、実際の取り組みをもとにした事例紹介を行います。

このセッションでは、AIを使った翻訳ツールの紹介に留まらず、

といった点を実例を用いてご紹介いただく予定です。

AIを「便利な道具」としてではなく、開発コミュニケーションを再設計する前提として捉えた取り組みが紹介されます。

日本の寺院の寮に身を寄せ、新聞配達のアルバイトをしながら日本語を学び、国立大学のIT専攻へ進学。

在学中は仲間とともに寮内でサーバーを構築し、自作システムの開発に取り組み、学生向けITコンテストでの受賞も経験。

卒業後は日系企業にてシステムエンジニアとしてキャリアを積み、2013年、ベトナム・ハノイにて日本向けオフショア開発会社「NAL」を共同創業し、翌2014年、日本市場との距離を縮めるため、東京にて「NAL JAPAN」を立ち上げる。

現在は、株式会社NAL JAPANにて、日本企業向けオフショア開発およびAI活用を含む開発体制の高度化に取り組んでいる。

弊協会での寄稿記事

AIの進化によって、オフショア開発の進め方や役割は確実に変わり始めています。

その変化をどう捉えるか。

どこまでをAIに任せ、どこを人が担うべきか。

今回のセッションは、こうした問いを考えるうえでの具体的な材料になるはずです。

本テーマに関する内容は、セミナー内でもパネルディスカッションとして扱われます。

ご関心のある方は、セミナーの詳細もあわせてご覧ください。

日時:2026年1月23日(金)16:00~18:00

会場:東京都港区(詳細は1月中旬にお知らせします)

定員:50名(オフショア開発会社は10社まで)

参加費用:無料

備考:

・お申し込みが多数の場合は、事業会社を優先させて頂く場合がございます。

・セミナー終了後、希望者向けに懇親会を予定しています(実費・事前申込制)。

・プログラムの内容は一部変更となる場合があります。

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。

こんにちは。一般社団法人ベトナムオフショア開発協会事務局です。

「AIがここまで進化したなら、もうオフショア開発は必要ないのではないか」

生成AIによるコード生成や設計補助、テスト自動化が広がる中で、こうした問いを耳にする機会が増えています。

一見すると、もっともらしい疑問です。

しかし実際には、この問いは立場や前提によって見え方が大きく変わるため、簡単に答えを出せるものではありません。

技術の進化そのものと、開発体制や役割をどう設計するかという話が混ざったまま語られることで、議論が整理されにくくなっている側面もあります。

AIの進化は目覚ましく、開発現場の前提条件を大きく変えつつあります。

一方で、その変化の影響は、立場によって見え方が大きく異なります。

それぞれが見ている論点は同じではありません。

また、「AIができること」と「開発体制としてどうあるべきか」という話は、本来切り分けて考える必要がありますが、この2つが混ざったまま議論されることも少なくありません。

その結果、

「AIがあるからオフショアはいらない」

「いや、むしろ重要になる」

といった、結論だけが先行する議論になりがちです。だからこそ、この問いは慎重に扱う必要があります。

1月23日に東京・港区で開催される当協会主催のセミナーでは、「AIが発展しても、オフショアの価値は残るのか?」というテーマについて、立場の異なる2名によるパネルディスカッションを行います。

オフショア開発を人材や現場運営の視点から見てきた立場と、事業判断や体制設計の観点から見てきた立場。

同じ問いであっても、重視するポイントが必ずしも一致するとは限りません。

このセッションでは、あらかじめ意見をまとめることはせず、それぞれの視点から見えている論点をそのまま持ち寄ります。

日本大学 経済学部(国際マーケティング)を2012年に卒業。

日系ITベンダーでの勤務を経て、FPTジャパン株式会社に入社。

その後、ベトナムオフショア開発事業を行う株式会社VTIジャパンの代表取締役に就任。

2021年6月、株式会社SanAn Connectを設立。

ベトナム人材を活用したアウトソーシング(オフショア開発)の提供に加え、教育・保育分野におけるEdTech領域のデジタル化支援、システムの企画・開発・販促を主な事業としている。

弊協会への寄稿記事

大手IT上場企業にて部長職を務めた後、6年間のベトナム現地子会社代表として従事。

大規模基幹システム、Web/アプリ開発の運営、Saasビジネス立ち上げなど、20年以上に渡りITプロジェクト全般に携わる。

2024年6月よりVOCアンバサダーとしてVOCに参画。

2025年2月、REJOICEK株式会社を起業しITコンサルとして独立。

弊協会への寄稿記事

AIの進化によって変わる部分と、意外と変わらない部分。その切り分けは、立場によって大きく異なります。

今回のセミナーでは、異なる視点を並べることで、判断が分かれやすいポイントを整理していきます。

今回のセミナーでは、立場の異なる登壇者によるパネルディスカッションを通じて、こうした視点の違いを並べながら、判断が分かれやすいポイントを整理していきます。

AI活用や海外開発の方向性を検討する際の判断材料として、本セミナーの内容をご活用ください。

日時:2026年1月23日(金)16:00~18:00

会場:東京都港区(詳細は1月中旬にお知らせします)

定員:50名(オフショア開発会社は10社まで)

参加費用:無料

備考:

・お申し込みが多数の場合は、事業会社を優先させて頂く場合がございます。

・セミナー終了後、希望者向けに懇親会を予定しています(実費・事前申込制)。

・プログラムの内容は一部変更となる場合があります。

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。

オフショア開発を進める中で、「ルールは共有したはずなのに、なぜか守られない」という課題は珍しくありません。

アクセス制限、アカウント管理、ソフトウェア利用、報告手順…。

どれも守られれば安全ですが、現場で“習慣”として定着しなければ形骸化してしまいます。

この記事では、ルールが現場で守られない背景と、実際に“運用されるルール”を作るための仕組みを整理します。

① 「理解したつもり」で終わる

ルールを配布して説明しても、それが“行動レベル”まで落ちていないことがあります。

特にオフショアでは、言語の違いや文化のギャップにより、「なんとなく理解した気になっている」状態が起きやすくなります。

② 現場の実態とルールにズレがある

「現場のツール構成」「普段の作業の流れ」と合わないルールは、実行が難しくなります。

実態と乖離したルールは、「守りたくても守れない」仕組みを生み出します。

③ 違反しても誰も気づかない

監査やチェックがなければ、ルールは自然と形骸化します。

「見つからないから大丈夫」という心理が働くと、徐々に遵守率が下がり、それが“当たり前”になってしまいます。

④ 守ってもメリットを感じない

人は、自分の行動によって何が改善されているか実感できないと、習慣を維持できません。

セキュリティや品質ルールは特に“目に見えにくい”ため、

「守る意義が実感できない」ことが守られない理由になります。

オフショア現場でルールを定着させるには、単なる“規程の配布”ではなく、教育・運用・確認の三位一体の設計が必要です。

① ルールは「現場で実行できる形に翻訳する」

ルールをそのまま伝えるだけでは不十分です。

現場チームの作業フローに合わせて、“どう行動すればよいか”まで落とし込む必要があります。

「禁止ソフトを入れない」

→ どの場面で禁止なのか、代替手段は何かを示す

「本番データをコピーしない」

→ テストデータ生成の手順を用意する

「パスワード管理ルールを守る」

→ 具体的なツールや管理方法を推奨する

ルールを行動に翻訳することが、最初の定着ポイントです。

② 教育は“一度教えて終わり”にしない

セキュリティや品質ルールは、忘れた頃に違反が起きます。

そのため、継続的に意識を棚卸しする教育サイクルが必要です。

「覚えているか?」ではなく、「現場で実践できているか?」を定期的に確認することが重要です。

③ “守られているか”を可視化してフィードバックする

ルールが守られるかどうかは、監査・チェックの仕組みが大きく影響します。

チェックがあることで、「守らなければならない」ではなく、「みんなで守ることが当然になる」文化が生まれます。

また違反が起きた際は、「誰が悪いか」ではなく「なぜ起きたか」「どう防ぐか」をチームで議論することが重要です。

ルールを作っても、文化が伴わなければ長続きしません。

文化づくりの鍵は、「守れるように支援すること」です。

① 守りやすい環境を作る

アクセス権限やツールの設定整備、作業フローの統一など、「守った方が楽になる仕組み」を作ると、遵守率は確実に上がります。

② ミスを“共有しても良い”空気をつくる

ルール違反の多くは、悪意ではなく誤解や不注意から生まれます。

報告した人が責められない文化があることで、改善の速度がチーム全体で加速します。

③ ルールを“組織の価値観”として共有する

単なる規則ではなく、「守ることで顧客の信頼が守られる」、「長期契約につながる」、「チームの評価につながる」といった意味付けをして共有することで、自発的な遵守につながります。

オフショア開発でルールが守られない原因は、個人の問題ではなく“仕組みと文化の不足”にあります。

この4つを揃えることで、ルールは“紙の上の規則”ではなく、現場で運用され続ける仕組みとして定着します。

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。

こんにちは。ベトナムオフショア開発協会、理事のグェン トアン アンです。

ベトナムをはじめ、海外でのオフショア開発はコスト最適化やリソース確保の手段として一般化しています。しかし、その普及とともに日本企業が直面しているのが、「チームに責任感が育たない」という問題です。

「指示した通りには動くが、自ら提案してくれない」

「決められた作業だけをこなしてしまい、改善が進まない」

「問題が起きても報告が遅れ、自分ごとになっていない」

PMやBrSEの多くが同じ声を上げています。

こうした課題の根本には、日本側が無意識に続けてしまう“トップダウン型の仕事の進め方”があります。

この記事では、オフショアチームの潜在力を引き出し、主体性と責任感を育てる「巻き込み型マネジメント」について解説します。

ベトナムを含む多くのアジア圏では、「上司の指示を正しく実行すること」が高い評価につながります。そのため、指示された以上の判断をする必要性を感じにくく、自ら動くインセンティブが生まれません。

細かい指示に従っていれば、もし問題が起きても「指示の通りにやった」と主張できます。

これは、責任を負わずに済む最も安全な行動です。

結果として、意思決定や改善提案をしようとする動機が育ちません。

仕様書だけが渡され、「なぜこの機能を作るのか」「ユーザーにどんな価値があるか」

という背景が伝わらないケースでは、タスクは単なる作業として処理されます。

目的が見えないため、手戻り防止や改善への意識が生まれにくくなります。

トップダウン型から脱却し、エンジニアが自律的に動けるようになるためには、

プロジェクトの上流からチームを巻き込むことが不可欠です。

以下では、具体的な4つのアプローチを紹介します。

顧客の声・課題・背景を伝える

仕様書だけを渡すのではなく、顧客がなぜそれを求めているのかを共有します。可能であれば、顧客からのフィードバックや市場背景も伝えると効果的です。

タスクに「目的」を必ず添える

「この機能は何の問題を解決するため?」「誰にとっての価値?」というWhyを伝えると、メンバーは成果物の本質を理解し、認識のズレを自ら補完するようになります。

効果:目的理解が“自分で考える責任”を生む。

見積もりを「チーム自身に作らせる」

日本側が工数を決めてしまうと、チームはその枠に従うだけになりがちです。チーム自身に見積もらせ、その根拠を説明させることで、コミットメントの主体が自分たちに移ります。

タスクの割り振りは現場に委ねる

大枠のタスクだけを提示し、細かい分割や担当決めは現地リーダーに任せます。現場の能力を最も理解しているのは現場のリーダーだからです。

効果:計画の「オーナーシップ」が責任感を生む。

多くのベトナムチームは「失敗=評価が下がる」と捉える傾向があります。この状態では、リスクを避け、指示通りにしか動かなくなってしまいます。

心理的安全性をつくる

失敗時に個人を責めるのではなく、「なぜ起きたのか」「どう改善するか」をチームで議論するスタイルに変えます。

早期報告を“評価ポイント”にする

失敗の事実よりも、報告の速さを評価する仕組みにします。「ミスは仕方ない。報告の遅れはリスク。」という価値観が浸透すれば、報告行動は劇的に改善します。

改善提案を義務化

遅延や問題が起きた場合、「次にどうするべきか?」を本人に考えさせ、提案させます。

効果:失敗を“自分の責任で改善する経験”が成長を促す。

最終レビュー権限を委譲

現地リーダーに、品質レビューや納品判断の権限を与えます。

「任されている」という感覚は、最も強い責任感を生みます。

意思決定の場に招く

重大な判断を日本側が単独で行うのではなく、まず現地リーダーの意見を求め、議論に参加させます。

判断の理由を言語化させる

もし判断が誤っていた場合は、「なぜそう考えたか?」を分析し、意思決定の質を高める機会にします。

効果:リーダーが“本当のリーダー”として育つ。

オフショアチームに責任感を育てるには、命令→実行のトップダウン型では足りません。

これらを通じて、チームは「受け身の作業者」から、自律して動ける開発パートナーへと進化します。

巻き込み型マネジメントは、短期的な工数削減以上に、プロジェクトの品質・スピード・改善力を高める“最も効果的な投資”です。

グェン トアン アン(ベトナムオフショア開発協会 理事)

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。

こんにちは。ベトナムオフショア開発協会、理事の井上 拓也です。

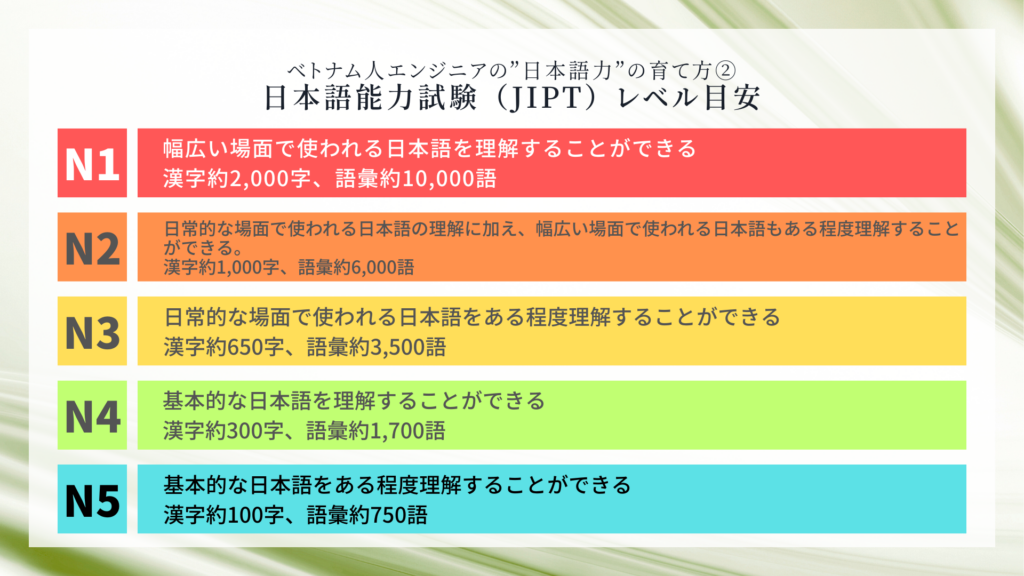

ベトナム人ITエンジニアにとって、日本語能力試験(JLPT)N2の取得は、日本市場でキャリアを築くうえで大きな目標です。

多くの企業が採用基準として「N2以上」を掲げており、履歴書にその資格が記されていれば採用のハードルは一気に下がります。

しかし、実際のプロジェクト現場では、**「N2を持っている=業務で通用する日本語が使える」**とは限りません。

N2はあくまで“言語知識の証明”であり、“仕事を進めるための日本語運用能力”とは別物です。

資格をゴールにしてしまうと、顧客やチームメンバーとの認識のズレ、指示の誤解、報告の遅れなど、プロジェクト全体の生産性を下げる要因になります。

この記事では、N2合格のその先にある“生きた日本語力”を育てるための3つのステップを解説します。

多くのベトナム人エンジニアは、文法・語彙・読解といった学習でN2に到達します。

一方で、現場で必要とされるのは、相手の意図をくみ取り、状況を整理して伝える力です。

例えば、こんな場面を見聞きしたことはないでしょうか。

「朝からがんばって対応していますが、XX機能でエラーが出ていて……」

一見まじめな報告に見えても、管理者が欲しいのは感想や経緯ではなく、「何が」「いつから」「どの範囲に影響しているか」という結論です。

つまり、求められているのは“構造化された説明力”。感情ではなく、結論先出しで要点を伝える訓練が必要です。

日本側:「この画面は以前開発した画面と同じようにつくってください。」

ベトナム側:「わかりました(わかっていない)」

日本では「高品質」「納期厳守」は当然の前提として捉える傾向がありますが、海外チームにとっては明示されなければ期待値は共有されません。

このズレが後工程での修正や手戻りを生み、工数とコストを増大させます。

同じ言葉でも、文化や業務経験によって理解が異なる場合があります。たとえば「簡単に使えるUI」という表現は、日本側では直感的操作を指しますが、海外チームではデザインがシンプルであることと解釈することがあります。

まず必要なのは、日本のビジネス規範を知ることです。

文法よりも先に、「どんな言葉が信頼を生むか」を理解することが重要です。

研修やOJTで以下のテーマを扱うと効果的です。

これらを体系的に学ぶことで、単なる「話せる」から、「相手の立場で伝えられる」に変わります。

特にオフショア開発では、言葉の使い方がそのまま信頼の印象につながるため、ソフトスキル教育を日本語教育と並行して行うことが理想です。

JLPTが一般的な言語能力を測る試験であるのに対し、BJT(Business Japanese Proficiency Test)は、実際のビジネス現場での日本語運用力を評価するテストです。

BJTでは、電話応対・ビジネスメール・会議でのやり取りなど、“仕事としての日本語”が出題されます。

受験を通じて、場面ごとの表現選択や、相手意識を持った発話を身につけられる点が大きな利点です。

また、企業研修でBJTの過去問題をケース教材として扱うのも効果的です。

単なる試験対策ではなく、「この状況ならどう言うか」を議論する過程が、実践的な言語感覚を養います。

最終的に重要なのは、会話の中で相手の意図を読み取る力です。

単に正しい日本語を話すだけではなく、「なぜ相手がそう言ったのか」「何を求めているのか」を推測し、対話の中で認識をすり合わせることができて初めて“伝わる日本語”になります。

初期段階ではテンプレートを使って練習するのが有効です。

報告:「結論から申し上げますと、~です。」

相談:「~という状況ですが、A案とB案どちらがよいでしょうか?」

確認:「認識をすり合わせたいのですが、~という理解で合っていますか?」

こうした定型文を繰り返し使うことで、会話の型が身につき、徐々に自分の言葉で応用できるようになります。

ベトナム人エンジニアにとって、N2は“入り口”にすぎません。

本当に価値のある日本語力とは、相手と認識を合わせ、問題を前倒しで防ぐ力です。

この3ステップを重ねることで、言語は単なるツールから「信頼を生み出すスキル」へと変わります。

オフショア開発の現場に求められているのは、N2ホルダーではなく、“伝わる日本語”でチームを動かせるエンジニアなのです。。

井上 拓也(ベトナムオフショア開発協会 理事)

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。

こんにちは。ベトナムオフショア開発協会事務局です。

オフショア開発で最も恐ろしいトラブルは、「問題が起きること」ではありません。

本当に怖いのは、問題が起きたあとに報告が遅れることです。

報告が1日遅れただけで、影響範囲が何倍にも広がることがあります。

しかし現場では、「まだ確認中だから」「自分で解決できるかもしれない」といった心理から、報告が遅れるケースが少なくありません。

この記事では、報告の遅れが招く“見えない損失”と、それを防ぐための「報告文化」をどう育てるかを考えます。

目次.

1.なぜ報告が遅れるのか

2.“報告の遅れ”がもたらすコスト

3.報告文化を育てる3つの仕組み

4.報告が早いチームは、信頼も速い

まとめ

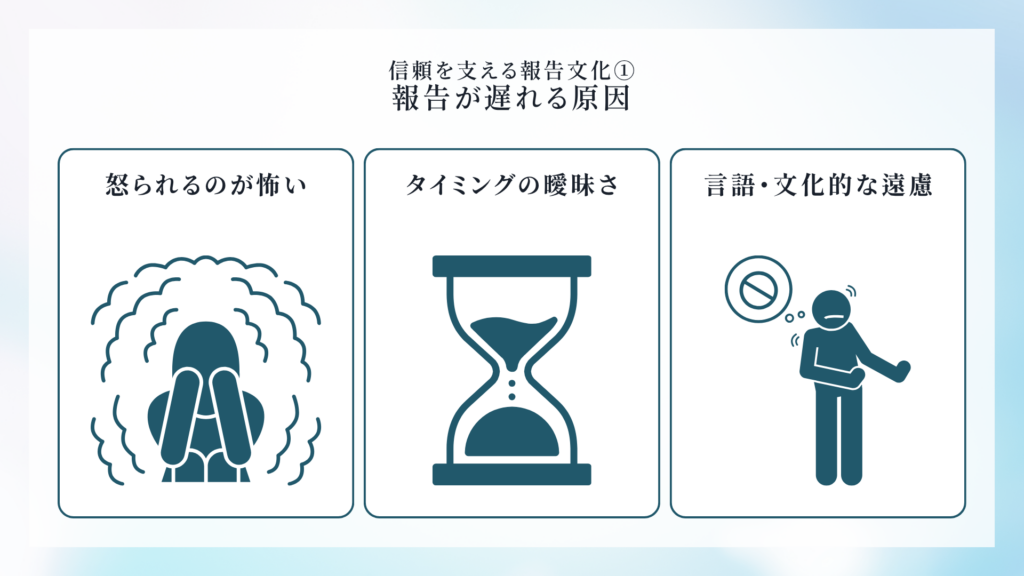

報告の遅れは怠慢ではなく、心理と文化の構造から生まれます。

①「怒られるのが怖い」心理

トラブルを報告すると、自分の評価が下がるのではないか――。

そう思ってしまう職場では、報告の遅れが常態化します。

特にオフショアでは、日本側が感情を抑えながらも厳しく反応することで、現地メンバーが“沈黙”を選んでしまうことがあります。

② “報告のタイミング”の曖昧さ

「どの段階で報告すべきか」が明確でないと、現場は判断を迷います。

結果として、「もう少し調べてから」「明日まとめて報告しよう」と後回しにされる。

その間に、データが失われたり、バグが本番環境まで流れたりすることもあります。

③ 言語・文化的な遠慮

英語や日本語で報告する際、「まだ確証がない情報を伝えるのは失礼」と感じる人も多いです。

ベトナムやインドなどでは、“確実な結果だけを報告する”文化が根づいており、「途中経過を共有する」という習慣が少ないことも影響します。

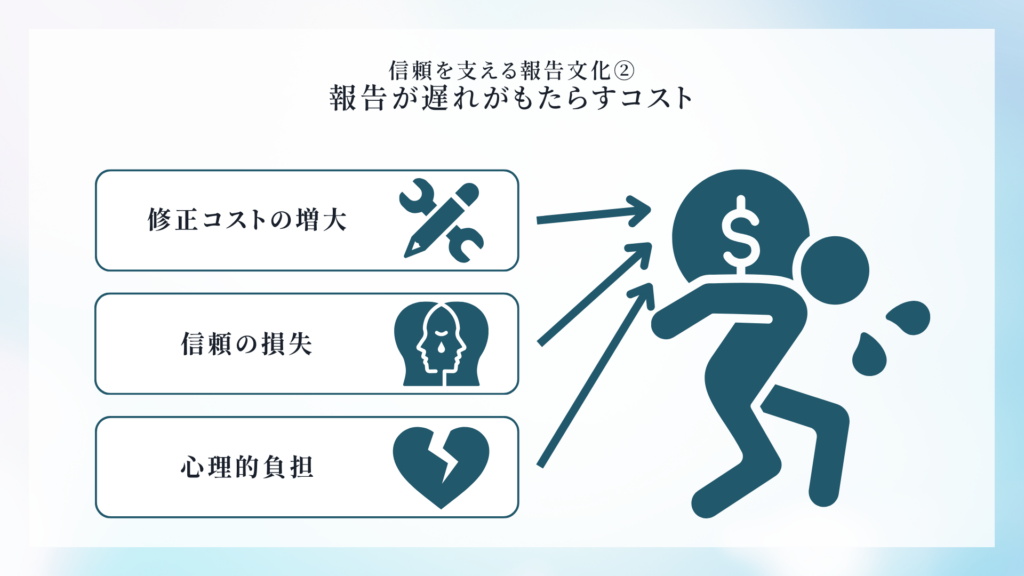

報告が遅れることで発生する損失は、金銭的なものだけではありません。

たった一度の報告遅れでも、「もう任せられない」という印象を残すことがあります。

オフショア開発における信頼とは、報告の早さそのものなのです。

① 報告ルールを「形式」でなく「約束」にする

「何を」「いつ」「誰に」報告するかを明確に定め、文書化しておくことが第一歩です。

しかし、それを単なる社内ルールとして配布するだけでは意味がありません。

重要なのは、“報告すること自体が信頼行為である”という認識をチーム全体で共有することです。

「早く報告してくれてありがとう」という文化が根づくと、報告の質は自然と上がります。

② “小さな報告”を仕組み化する

報告を「大きな出来事の時だけ」行うルールにしていると、情報はすぐに滞ります。

こうした“軽い報告習慣”が、トラブル初期の早期発見につながります。

報告のハードルを下げることで、自然にスピードが上がります。

③ 報告を「評価」に組み込む

「報告はミスの証」ではなく、「チームを守る貢献」として評価する仕組みが有効です。

たとえば、月次レビューや個人評価の項目に“報告・共有の姿勢”を含めることで、

現場の意識は大きく変わります。

評価される行動として定義すれば、報告の精度とタイミングは一気に改善します。

報告のスピードは、チームの信頼のスピードです。

問題が発生しても、即座に報告・共有・対応ができる体制を持つチームは、必ず評価されます。

逆に、報告が遅いチームは「何かあっても隠されるかもしれない」という不安を生み、長期契約を遠ざけます。

信頼を構築するうえで大切なのは、「完全にトラブルをなくすこと」ではなく、

“起きたことを素早く伝える勇気を支える文化”を育てることです。

オフショア開発では、距離や言語の違いよりも、報告の遅れがトラブルを大きくします。

その背景には、怒られる恐怖、報告基準の曖昧さ、文化的な遠慮があります。

だからこそ、

この3つの仕組みで、「報告の速さ=信頼の速さ」をチーム文化として定着させることが重要です。

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。

オフショア開発を検討する企業が、最初に重視するポイントは「技術力」や「コストパフォーマンス」であることが多いでしょう。

しかし、実際に発注を続けるかどうかを左右するのは、信頼できる体制があるかどうかです。

エンジニアのスキルが高くても、情報管理や報告体制が脆弱であれば、プロジェクトは一瞬で崩れます。

ここでいう“信頼”とは、人間関係的な好感度ではなく、再現性と透明性を備えた仕組みのこと。

この記事では、技術力だけでは選ばれない理由と、信頼されるオフショアチームに共通する条件を整理します。

多くの発注企業が経験するのは、「コードは上手いのにプロジェクトが不安」という違和感です。

原因は、技術そのものよりも管理の仕組みが見えないことにあります。

たとえば…

こうした基本的な“管理の透明性”が見えないと、どれだけ技術力があっても信頼にはつながりません。

オフショア開発は、距離と文化の壁がある分、信頼は成果物だけでは測れないのです。

信頼される開発チームに共通しているのは、情報の流れとリスクの流れが見える化されていることです。

つまり、トラブルが起きても「どこで、誰が、どのように対応するか」が明確に定義されている状態です。

たとえば次のような体制は、特に評価されやすいポイントです。

このような基本を仕組み化して初めて、技術力を安定的に提供できる土台が整います。

発注側がチームを選定するとき、GitHubの実績やポートフォリオを重視する傾向があります。

もちろん技術を可視化することも大切ですが、プロジェクトの継続性を考えると、

“信頼を再現できるかどうか”がもっと重要です。

再現性のある信頼とは、次の3つがそろった状態を指します。

特定の担当者に依存せず、誰が入っても同じ品質・同じスピードで運用できる――

それが「スキル」ではなく「信頼の再現化」です。

ベトナムをはじめ、オフショア主要国の技術水準は年々向上しています。

React、AWS、AI、モバイルなど最新技術を扱えるチームは珍しくなくなりました。

だからこそ今、差がつくのは“運用品質”と“信頼設計”の部分です。

クライアントは、単に「安く作れるパートナー」ではなく、「安心して任せられる開発パートナー」を求めています。

つまり、これからの競争軸は価格でもスキルでもなく、信頼の仕組みなのです。

オフショア開発の成功は、個々の技術力ではなく、チーム全体で信頼を設計できるかどうかにかかっています。

これらが整ってはじめて、「技術が活きる環境」が成立します。

優秀な人がいるチームより、信頼を積み上げる仕組みを持つチームこそ、長く選ばれ続けるのです。

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。

こんにちは。ベトナムオフショア開発協会事務局です。

オフショア開発を続けていると、必ず直面するのが「属人化」の問題です。

あるエンジニアが抜けた瞬間に仕様がわからなくなる。

チームリーダーが交代すると、品質や進め方が急に不安定になる。

こうした“個人依存”は、国内開発でも課題ですが、言語・文化の壁があるオフショアでは一層深刻です。

プロジェクトを「人」ではなく「仕組み」で動かすためには、ナレッジを組織として継承する仕組みが欠かせません。

本稿では、属人化が起きる背景と、それを防ぐための仕組みづくりを具体的に解説します。

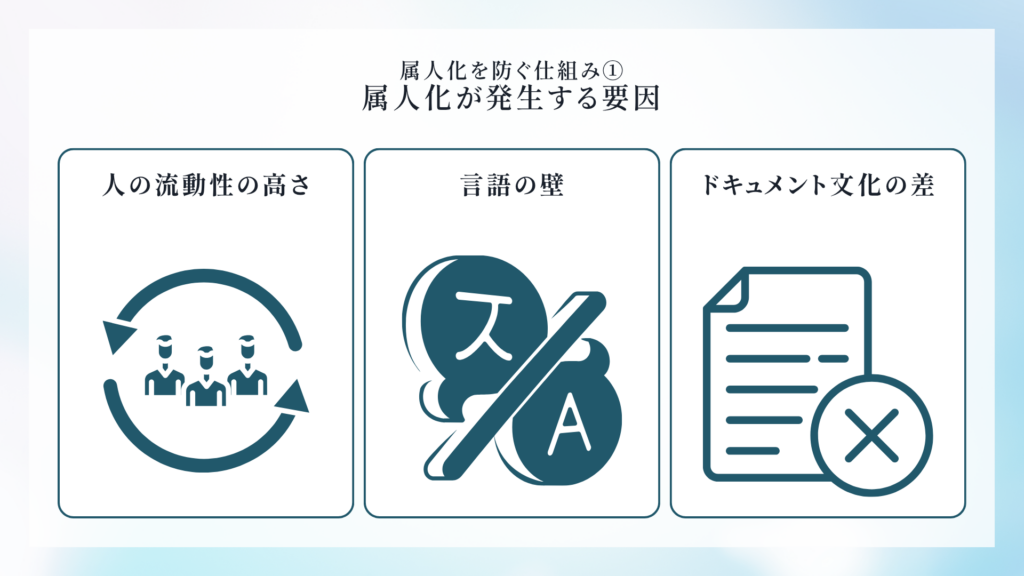

① 人の流動性が高い

海外拠点では人材の入れ替わりが早く、特に若手エンジニアは数年で転職するケースが一般的です。

日本企業が求める「長期で育てる」スタイルが通用しにくく、個人に依存する知識が引き継がれにくい構造になっています。

② 言語の壁で情報が止まる

ブリッジSEやリーダーが日本語を理解できても、他の開発者は英語や母国語でしか情報を把握できません。

日本語の仕様書やレビューコメントが現地に伝わらず、結果として情報の翻訳・伝達コストが属人化の温床になります。

③ ドキュメント文化の差

日本企業は仕様や議事録を詳細に残す傾向がありますが、海外では「話して決める」「SlackやZaloなどチャットで済ませる」文化が強いこともあります。

文書化の粒度が異なることで、「どこに何が書いてあるか分からない」状態が発生しやすくなります。

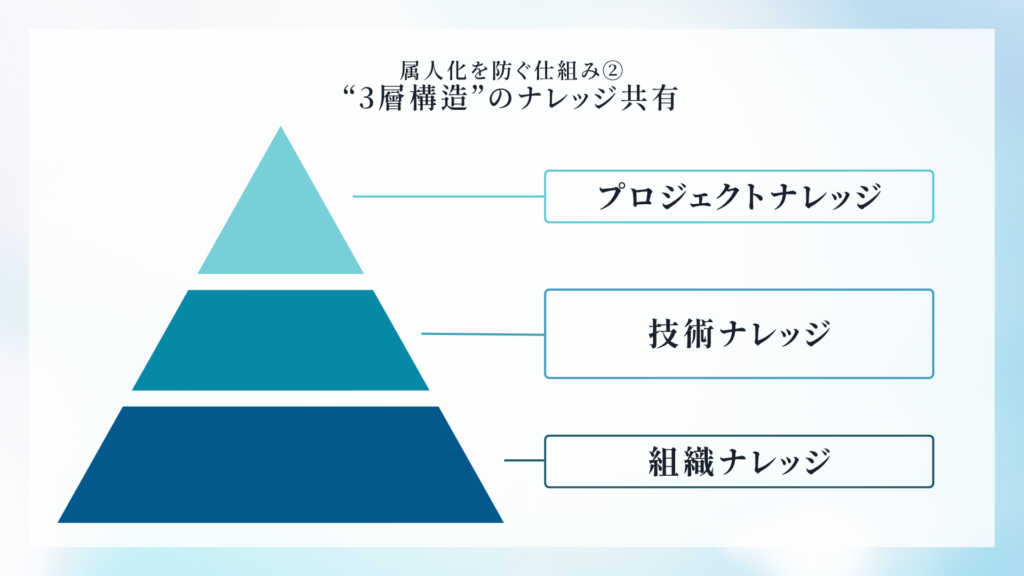

属人化を防ぐには、単にドキュメントを増やすだけでは不十分です。

ナレッジ共有は次の3つの層で設計することが重要です。

(1)プロジェクトナレッジ(案件固有の情報)

要件定義書、設計書、テストケース、レビュー記録など、案件ごとの成果物。

これらは共通のストレージ構造と命名規則を定め、いつでも検索・再利用できる状態にします。

代表的な方法としては、

といった手法が有効です。

(2)技術ナレッジ(開発標準・再利用情報)

共通設計テンプレート、コーディング規約、レビュー基準、テスト観点集など、横断的に使う知識群です。

これを整備することで、担当者が変わっても同じ品質で開発を再現できます。

CMMIやISO9001などの品質マネジメントを参考に、「プロセスごとに最低限必要なアウトプットを定義する」仕組みが効果的です。

(3)組織ナレッジ(文化・ノウハウ・教訓)

プロジェクトで得た教訓や改善策、FAQ、トラブル事例などをナレッジレビュー会や振り返り会で共有します。

単なる「反省会」ではなく、改善項目を文書化・仕組み化して次の案件に適用するのがポイントです。

ベトナムの多くの開発企業では、定期的な「Lesson Learned」レビューを文化として組み込んでおり、これが属人化防止に大きく貢献しています。

ナレッジを共有しても、探せなければ意味がありません。

そこで重要なのが、「情報をどこに、どう蓄積するか」を構造化することです。

① データ分類と命名ルール

同じフォルダに設計書、議事録、スクリーンショットが混在している状態は最悪です。

を徹底するだけでも、引き継ぎ効率は大幅に上がります。

② “暗黙知”を形式知に変える

属人化の大半は「頭の中にある知識」が外に出ていないことに起因します。

レビューコメント、定例会議のQ&A、チャット上のやり取りなどを定期的にまとめて記録化することで、属人知を組織知に変換できます。

SlackやTeamsのスレッドを週単位でまとめてWiki化するなど、軽い運用から始めても効果的です。

③ 引き継ぎの“仕組み”を標準化

担当者交代時に慌てて引き継ぐのではなく、「最初から引き継ぎを前提にドキュメントを残す」設計思想が必要です。

たとえば、

こうした手順をプロセス標準として組み込むことで、属人化リスクを制度的に下げられます。

ナレッジ共有の仕組みは、ツールだけで完結しません。

重要なのは、「情報を動かす文化」をどう作るかです。

このような小さな習慣を積み重ねることで、「属人化しないチーム文化」が根づきます。

特にBrSEやQAリーダーが“情報のハブ”として動くと、現場全体が安定します。

オフショア開発では、属人化は避けて通れないリスクです。

しかし、プロジェクト・技術・組織の3層でナレッジを整理し、情報の構造化と共有文化を育てることで、そのリスクは大幅に軽減できます。

人が変わっても品質を維持できるチームは、単にスキルが高いのではなく、「ナレッジが生きている組織」です。

オフショア開発を長期的な戦略として成功させるために、“引き継がれる仕組み”を今のうちから設計しておくことをおすすめします。

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。