この記事はこんな人におすすめです。

- ベトナム人エンジニアの日本語教育・研修を担当している企業担当者

- オフショアチームのコミュニケーション品質を高めたいPM・BrSE

- 「N2を持っているのに現場で苦戦している」エンジニア本人

こんにちは。ベトナムオフショア開発協会、理事の井上 拓也です。

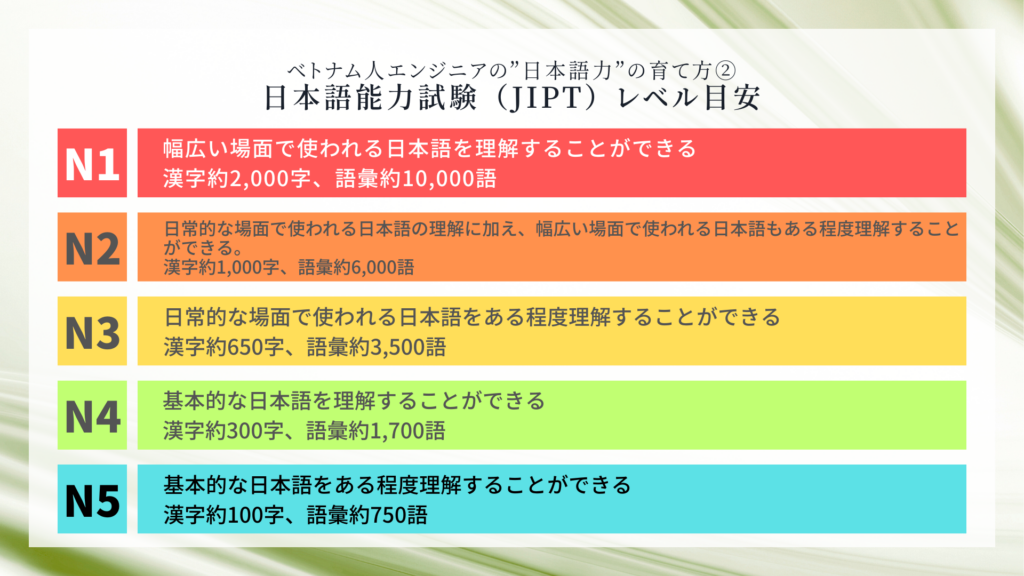

ベトナム人ITエンジニアにとって、日本語能力試験(JLPT)N2の取得は、日本市場でキャリアを築くうえで大きな目標です。

多くの企業が採用基準として「N2以上」を掲げており、履歴書にその資格が記されていれば採用のハードルは一気に下がります。

しかし、実際のプロジェクト現場では、**「N2を持っている=業務で通用する日本語が使える」**とは限りません。

N2はあくまで“言語知識の証明”であり、“仕事を進めるための日本語運用能力”とは別物です。

資格をゴールにしてしまうと、顧客やチームメンバーとの認識のズレ、指示の誤解、報告の遅れなど、プロジェクト全体の生産性を下げる要因になります。

この記事では、N2合格のその先にある“生きた日本語力”を育てるための3つのステップを解説します。

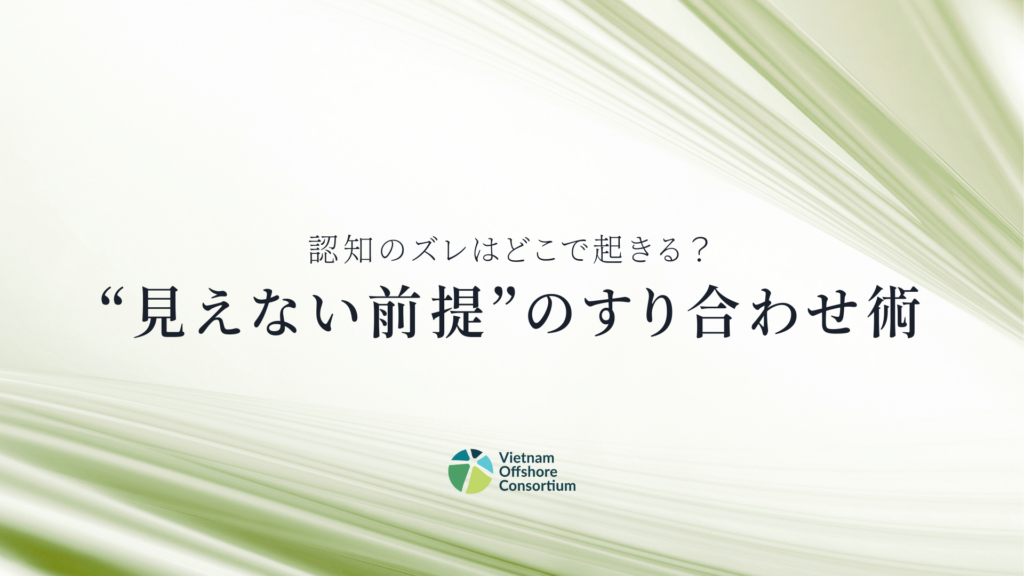

1.「N2合格」と「現場で通じる日本語力」のギャップ

多くのベトナム人エンジニアは、文法・語彙・読解といった学習でN2に到達します。

一方で、現場で必要とされるのは、相手の意図をくみ取り、状況を整理して伝える力です。

例えば、こんな場面を見聞きしたことはないでしょうか。

①障害発生時の報告

「朝からがんばって対応していますが、XX機能でエラーが出ていて……」

一見まじめな報告に見えても、管理者が欲しいのは感想や経緯ではなく、「何が」「いつから」「どの範囲に影響しているか」という結論です。

つまり、求められているのは“構造化された説明力”。感情ではなく、結論先出しで要点を伝える訓練が必要です。

②曖昧な指示への対応

日本側:「この画面は以前開発した画面と同じようにつくってください。」

ベトナム側:「わかりました(わかっていない)」

日本では「高品質」「納期厳守」は当然の前提として捉える傾向がありますが、海外チームにとっては明示されなければ期待値は共有されません。

このズレが後工程での修正や手戻りを生み、工数とコストを増大させます。

③用語の解釈の違い

同じ言葉でも、文化や業務経験によって理解が異なる場合があります。たとえば「簡単に使えるUI」という表現は、日本側では直感的操作を指しますが、海外チームではデザインがシンプルであることと解釈することがあります。

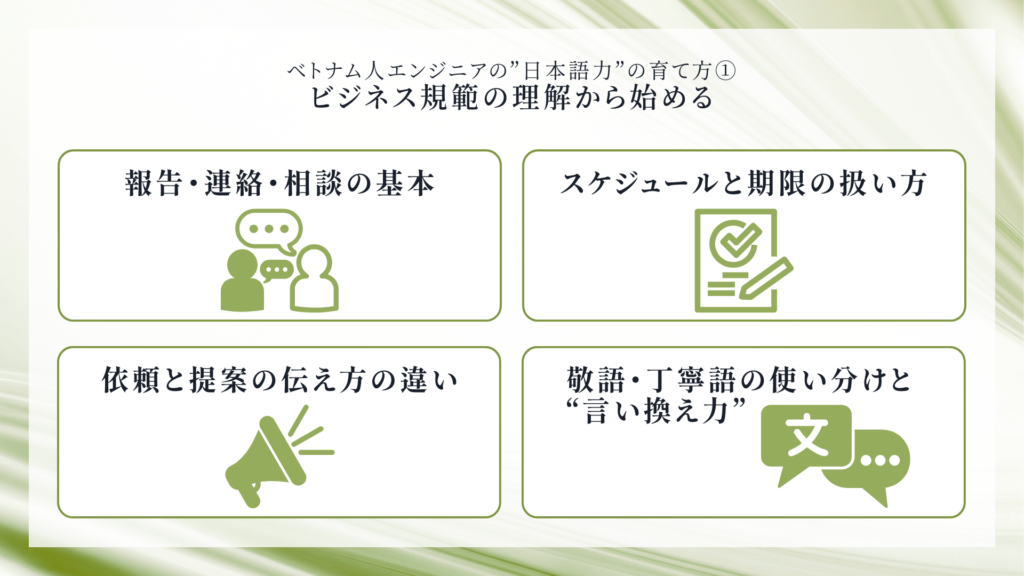

ステップ1:ビジネス規範の理解から始める

まず必要なのは、日本のビジネス規範を知ることです。

文法よりも先に、「どんな言葉が信頼を生むか」を理解することが重要です。

研修やOJTで以下のテーマを扱うと効果的です。

- 報告・連絡・相談の基本

- スケジュールと期限の扱い方

- 依頼と提案の伝え方の違い

- 敬語・丁寧語の使い分けと“言い換え力”

これらを体系的に学ぶことで、単なる「話せる」から、「相手の立場で伝えられる」に変わります。

特にオフショア開発では、言葉の使い方がそのまま信頼の印象につながるため、ソフトスキル教育を日本語教育と並行して行うことが理想です。

ステップ2:BJT(ビジネス日本語能力テスト)の活用

JLPTが一般的な言語能力を測る試験であるのに対し、BJT(Business Japanese Proficiency Test)は、実際のビジネス現場での日本語運用力を評価するテストです。

BJTでは、電話応対・ビジネスメール・会議でのやり取りなど、“仕事としての日本語”が出題されます。

受験を通じて、場面ごとの表現選択や、相手意識を持った発話を身につけられる点が大きな利点です。

また、企業研修でBJTの過去問題をケース教材として扱うのも効果的です。

単なる試験対策ではなく、「この状況ならどう言うか」を議論する過程が、実践的な言語感覚を養います。

ステップ3:対話スキルを“現場で磨く”

最終的に重要なのは、会話の中で相手の意図を読み取る力です。

単に正しい日本語を話すだけではなく、「なぜ相手がそう言ったのか」「何を求めているのか」を推測し、対話の中で認識をすり合わせることができて初めて“伝わる日本語”になります。

初期段階ではテンプレートを使って練習するのが有効です。

報告:「結論から申し上げますと、~です。」

相談:「~という状況ですが、A案とB案どちらがよいでしょうか?」

確認:「認識をすり合わせたいのですが、~という理解で合っていますか?」

こうした定型文を繰り返し使うことで、会話の型が身につき、徐々に自分の言葉で応用できるようになります。

まとめ

ベトナム人エンジニアにとって、N2は“入り口”にすぎません。

本当に価値のある日本語力とは、相手と認識を合わせ、問題を前倒しで防ぐ力です。

- 日本のビジネス文化を理解し、言葉に責任を持つ

- BJTなど実践型試験で「使える日本語」を訓練する

- 対話スキルを磨き、相手意識を常に持つ

この3ステップを重ねることで、言語は単なるツールから「信頼を生み出すスキル」へと変わります。

オフショア開発の現場に求められているのは、N2ホルダーではなく、“伝わる日本語”でチームを動かせるエンジニアなのです。。

井上 拓也(ベトナムオフショア開発協会 理事)

メール配信申込みのご案内

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。