こんにちは!VOC事務局です。

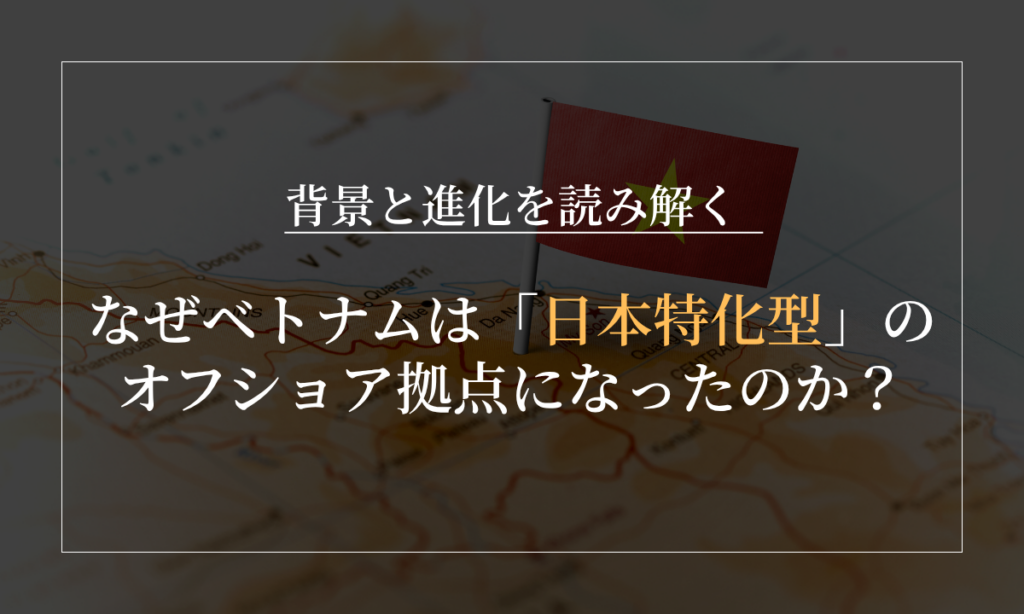

近年、ベトナムは日本企業にとってもっとも選ばれるオフショア開発先のひとつとなっています。特に「日本企業向けに最適化された体制を持つ」ベンダーが増え、その対応力は年々高まっています。しかし、なぜベトナムはここまで「日本特化型」へと進化したのでしょうか?

本記事ではその理由を、両国の関係性・企業戦略・人材育成の観点から紐解いていきます。

この記事はこんな人にオススメ!

1.ベトナムと日本の“親和性”が築いた基盤

もともと日本とベトナムには、オフショア開発を進めやすい土壌がありました。まず地理的に近く、時差も2時間程度と少ないです。加えて、ODAや日越経済連携協定(EPA)などを通じて、政府レベルでも人的交流や経済支援が活発でした。

特に注目すべきは「日本語を学ぶ若者の多さ」です。ベトナムには日本語学習者が40万人以上(国際交流基金 2021年発表)おり、そのうち多くがIT企業でBrSE(ブリッジSE)やQC(品質管理)として活躍しています。このような背景から、日系企業との協業を見越した“日本語IT人材”の育成が早くから進められてきました。

さらに、教育制度や職業訓練の面でも日本との接点が広がっています。近年では、ベトナム国内で日本企業と連携した工科大学のITカリキュラムや、日本語教育を取り入れた専門学校も登場しており、人材の質的向上に寄与しています。こうした制度的な下支えが、「日本企業と仕事をすること」をキャリアの選択肢として自然に受け入れる風土を形成しているのです。

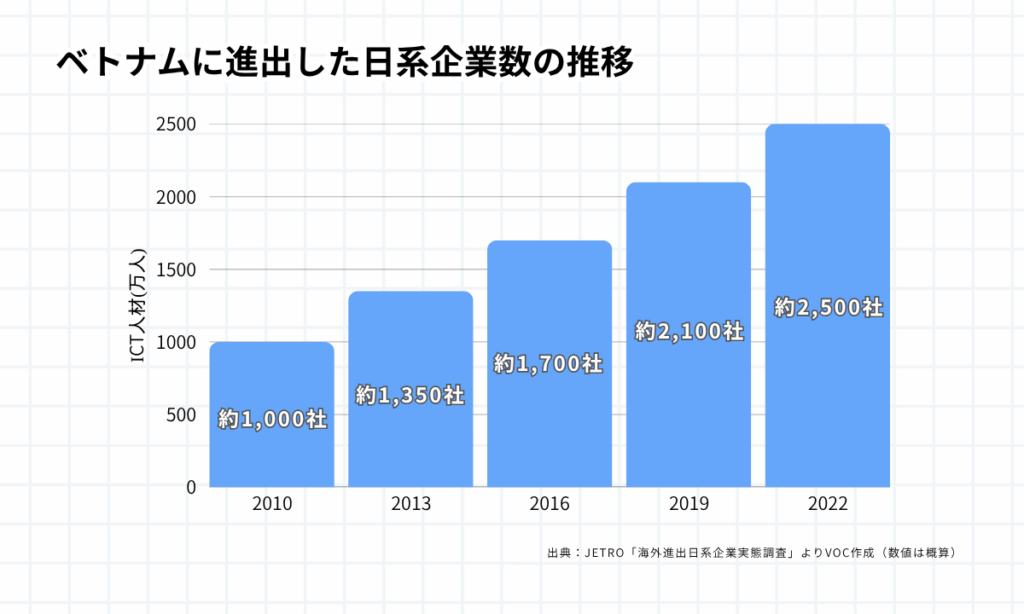

JETROの調査によりますと、ベトナムに進出する日系企業数はこの10年で倍増しており、その多くがIT・製造・サービス業を中心とする中小企業です。中でもオフショア開発を目的とした進出や提携が目立ちます。

この傾向は、単なる価格競争力だけでなく、ベトナム側の受け入れ体制の整備や、日本企業に対する高い適応力が影響していると考えられます。

▼ベトナムIT人材の実力と可能性について以下の記事で詳しく解説しています▼

日本企業が注目するベトナムIT人材の実力と可能性

2.「日本向けに特化」した現地ベンダーの工夫

では、なぜ他国ではなくベトナムが“日本特化型”に進化できたのでしょうか?そこにはベンダー側の「適応力と継続的な工夫」がありました。

たとえば、日本の開発現場では、詳細な設計書やレビュー、緻密な進捗管理が求められます。これに対応するため、ベトナムの企業では日本語での設計書作成やテストエビデンスの標準化が行われるようになりました。さらに、バグ検出から再改修、再レビューといった品質保証のサイクルも、日本企業のフローに合わせて構築されています。

特に特徴的なのが、BrSEやQCの存在です。日本語を理解し、仕様を咀嚼して開発チームに橋渡しできる人材は、もはやベトナムオフショアの標準装備となっています。日本企業が求めるホウレンソウや暗黙の了解、レビュー文化といった慣習も、BrSEが介在することで現地に伝わりやすくなり、品質の維持につながっています。

これに加えて、現地ベンダーの多くが長年にわたり日本企業との協業を通じて、文化・言語・業務プロセスの違いを乗り越える知見を蓄積してきました。その成果が、現在のように「初めてでも安心して任せられる」体制の構築につながっているのです。

3.“日本企業向け”に最適化された体制

実際に日本企業と長年協業してきたベトナムの現地企業の中には、プロジェクトの初期段階から日本人SEが関与し、数件の案件を経てフェードアウトするモデルを取り入れている企業もあります。設計段階ではモックアップや仕様レビューを通じて齟齬を解消し、実装段階では設計書の翻訳や規約・仕様の二重レビューを行う体制を整えています。

また、QCメンバーが日本語のドキュメントを読み解きながらテスト観点を立てる力を持ち、ホウレンソウやエスカレーションのルールを事前に合意するなど、日本式のプロジェクト運営に柔軟に対応しています。

さらに、日本企業とのやり取りを重ねる中で、各社ごとに異なる進行スタイルや納品基準に対応する力も磨かれてきました。マニュアルに記載されていない“空気を読む”といった、日本的な期待値への対応まで含めて、体制に落とし込んでいる企業もあります。

4.「特化」の背景にある“戦略”と“信頼”

このような特化は、偶然ではなく、ベンダー側による戦略的な取り組みの結果です。多くのベトナム企業が社内で日本語研修を実施したり、BrSEを計画的に育成したりしてきました。ラボ型開発による長期的な協業の中で、失敗事例をナレッジ化し、日本式のドキュメントテンプレートを導入するといった工夫を積み重ねています。

結果として、現在ではベンダー側のエンジニアが日本市場を理解し、設計段階から提案に関与する場面も増えています。

このようにして培われた「信頼の積み重ね」が、ベトナムと日本の間で独自のオフショア文化を築いてきたのです。その関係性は、単なる発注・受注の関係を超えた“協業”のステージに入りつつあります。

5.逆転現象:教える側から“共創”の時代へ

かつては「日本企業が教える/ベトナム企業が学ぶ」という構図が一般的でした。しかし現在では、BrSEやPMが要件定義や設計から積極的に関与し、日本側をリードする場面も珍しくありません。

この変化は、ベンダー側だけでなく、日本企業側にも意識改革を求めています。たとえば、設計や運用の委譲範囲を対話の中で柔軟に調整したり、コストよりも品質と信頼を重視した選定を行ったりする姿勢が求められます。育成の対象ではなく、協働するパートナーとしてベトナムチームと向き合うことが、今後の成功の鍵となるでしょう。

実際に、VOC会員企業の中には「以前よりもベトナム側からの提案が増え、やり取りがスムーズになった」という声もあります。日本企業が“コントロールする側”から“共に創る側”へとスタンスを変えることで、より高度で柔軟な開発体制が実現されているのです。

おわりに:ベトナムは「合わせた」、そして「進化した」

日本市場向けの文化や工程、価値観にベトナム側が合わせてきた結果、「日本特化型オフショア」というポジションが築かれました。そしてその特化は、技術対応だけでなく、育成や仕組み、マインドセットを含めた進化と呼べるものです。

その一方で、今後は人材の流動性や賃金上昇といった新たな課題にも直面することが予想されます。ベトナムオフショアがこの先も日本企業にとって最適な選択肢であり続けるためには、技術力だけでなく、パートナーシップの柔軟性や信頼関係の深化がますます重要になるでしょう。

これからオフショアを検討する企業にとって、進化したベトナムは有力な選択肢のひとつとなるはずです。

メール配信申込みのご案内

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。